掘り出された聖文 3 ─縄文時代中期遺跡発掘調査の記録─  |

|||

| 目次詳細 |

|||

| 第一章 野塩外山遺跡発掘調査の記録 ・何を食べていたか ・掘り返された住居跡 ・埋没土器の謎 ・床を覆う炭化物の正体 ・熱気球から ・最後に発見された住居跡 |

何を食べていたか

6号住居跡の調査は終盤を迎え、作業は床面と壁の掘り出しに移っている。

「炉を見つけたぞ。ほら土器が埋め込んである」

住居跡のなかほどで、床面の掘り出しをつづけていた岩淵君が周囲の作業員を呼び集めている。

「口がずっとつづいている」

「はぁ、めずらしい。これは鉢形の土器だ。炉には普通、甕形の土器が使われているんだが」

しばらくの間、土器に入り込んでいる土をかき出してみると、底はない様子。

「この土器も再利用したものなんですね。メジャーで計ってみましょうか。

口径が五十一センチもある。大きいですね」

ここでも、炉には焼土や灰が残されていなかった。

北西側で壁の掘り出し作業をしていた真木さんから、声がかかった。

「まえに出た、板碑のような石を見つけたのですが」

それを見て、

「これは石皿だ。半分に割れているが、もとは丸味をもつ楕円形の石で、上面に片側へ落ちる溝がつけられている。

縁に、直径一センチ二ミリほどの円形の窪みが点々と開けられているだろ、これは何だと思う?」

「火をおこしたときの穴ですか?」

「よく知ってるね。でもそれは火鑽臼というやつで、木でできている。

穴の形は似ているが、ほら、よく見ると楕円形で棒を回転させたような真円の穴ばかりじゃない。それに摩擦で被熱した形跡もない。

さて、何なのか?

これは、クルミなどの堅い殻をもつ木の実を、立てて割った痕跡だ。

この石器は石皿と呼んでいるが、木の実などをすりつぶすための台として使われたものだから、この縁で殻を割ってなかの実を中央の浅い溝にためてすりつぶす。

そのとき磨石という石鹸のような形をした石が、すりつぶす道具として使われているんだが。

あっ、そうそう西側の壁の下からちょうどそれが出土している。ちょっときて、これこれ」( 頁写真中の磨石参照)

「縄文時代の人はどんなものを食べていたんですか?」

「うーん、難しい問題だな。

通常の遺跡では、そういうものは残らないが、貝塚では多量の貝殻や動物の骨が埋没していて、それを調べれば食料の一部を知ることができる。

清瀬市周辺では、志木市や富士見市・和光市などで縄文時代前期から中期の貝塚が発見されているが、それらの資料から見ると、一番多いのは、貝類ではヤマトシジミやマガキ、ハマグリ。そのほか出土量は少ないがサルボウやカワニナ、アワビも一般的なものだったらしい。

とくにマガキは、縄文時代の後期や晩期になると殻に窪みのついているものが多くなることから、縄文人が繁殖を助けるために遠浅な海の中に木を立てていたのではないかと考えている学者もいる。

魚骨は残りにくいが、コイ・ウグイ・スズキ・クロダイ・ボラ、ほかにはサメ・トビエイ、ウミガメなども発見されていて、川や海でたくさんの種類を捕っていたようだ」

「動物はどうですか?」

「イノシシ・ニホンジカ・タヌキが多い。鳥だってガンやキジのほかにツルだって発見されている。

ただ、スズメもスズメ焼きにして食べてたかもしれないが、あまりに骨が小さすぎて貝塚には残されていないらしい。それとも骨まで食べたか。

ここにいた縄文人だって季節的に和光市の方まで出かけ、海のものをたくさん捕っていたかもしれない。案外、漁期には仮小屋をつくって移り住み、捕った貝や魚を日持ちするように海岸で天日干しにしていたかも?

でも、そこまでは発掘ではわからない」

「じゃぁ植物は?

この石皿で粉にしていた木の実は何かしら?」

「いろんなところで発掘されている遺跡のなかには、穴を掘り、木の実を貯蔵していた跡が発見されているところもあるんだ。岡山県の例では、その中に入っていたのはドングリとトチの実。穴の底に木の実を入れ、その上をたくさんの葉でおおい、さらに木皮を敷き詰めて粘土でふさいでいた。

長野県の曽利遺跡からは、そうした木の実の粉でつくられたと思える、十五センチほどのパン状の食べ物が出土している。たまたま炭になっていたから、何千年も残されていたのだが。

話はかわるが、清瀬の下宿内山遺跡からだって江戸時代初期と思われるおにぎりが出土しているんだ。直径七、八センチのまん丸なおにぎり。もっとも、炭化しているからもとの大きさは倍ぐらいあったと思えるが」

「へぇ。今度それを見せてください。

この石皿で、ドングリやトチの実をすりつぶして粉にしてたんですか?」

「そのほかにもいろいろなものをすりつぶしていたと思うが、ここで大切なのが粉にするということだ。

つまり木の実をそのままの状態ではなく、粉にして保存することができたわけだ。

縄文時代、とくに中期ごろになると、食料の保存技術もかなり高まっていたのではないかと思える。

保存の技術の基本は乾燥だが、アイヌの場合では、天日干しにしたものをさらに炉の上で乾燥させることもある。乾燥させると水気や脂気がなくなり固くなるが、肉などはその前にいったんゆでておくと雑菌は殺せるし、上に浮いてきた脂気をすくい、それを採っておくこともできる。

脂は冷やすと白くなって固まるが、熱く液状をしているときにソーセージのように動物の腸などに詰め、炉上のつり棚に保存しておく。

鹿などの乾燥肉を食べるときには、それをゆで戻すわけだが、そのときに保存しておいた脂を加えて汁にして食べている。

いつも思うが、いまの調理方法で縄文時代にできなかったものは何だろう? ってね。

焼く、あぶる……これは当たりまえにできる。

ゆでる、煮る、発酵させる……これも土器を使ってできる。

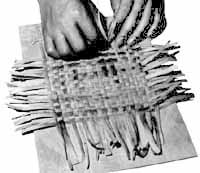

蒸す……これも長野県の研究者が土器を細かく観察して発見したんだが、土器の内側上半部に炭化物の付着しているものがあることから、網代のような敷物を土器の途中にかけ、蒸し器として使用していたことを傍証したんだ。

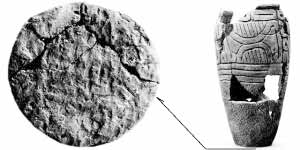

蒸し器利用例

土器に水を入れ、途中に掛けた綱代の上に野生の芋を置けば、ふかし芋ができあがるわけだ。

ちなみに、土器を取り上げるときに見つけたのだが、ここの住居跡からも、上層から出土した甕形土器の底に網代の圧痕の残されているものがあった。

これは、間々発見されるが、土器を乾燥するときに粘土がまだ柔らかく、下に敷いていた綱代の跡がついてしまったものだ。だからここの遺跡でも綱代を使って食物を蒸していたことは充分考えられることなんだ。

網代の圧痕をもつ土器(6号住居跡出土)

炒める……これだっていまでもフライパンがわりに石を使っているところだってある。石焼きだ。

干す………天日でできる。

いぶす……炉上につった棚で、薫製を作ることができる。

みんなやろうと思えば可能だ。毎日の食事以外にも、保存食料を作るために、これらの技術が駆使されていても不思議ではない。

ただ、植物質の食料は、その痕跡すら残らないので、わからないことも多いのだが」

「でも、花粉分析なんていう方法があるじゃないですか」

「ところがすべてわかるわけじゃない。

もともと花粉分析は、オーストリアで犯罪捜査に応用されてから注目されはじめ、日本へは昭和三十年代ごろに入ってきた。

他殺体に特定な園芸種の花粉がついていたことから、ある庭で殺害されたのち、別地点へ運ばれて遺棄されたことが判明し、そこから犯人が割り出されたこともある。

それほど有効な手段ではあるが、数千年もたつと化石化し難い花粉もでてきて、土壌中から検出できないものも多くなる。

クリのほかヨモギやタンポポなどの花粉はよく残るようだが、おおかたの草のたぐいは難しいらしい。現代の武蔵野台地にみられる植物を上げれば厚い図鑑ができるが、数千年前の植物となると花粉で確認されているのはごく一部だ」

ここで、参考までにアイヌの食料としている主要な山菜類を列挙しておく。

果実類…つちまめ、きいちご、はまなす、くわの実、さくらんぼ、こくわ、やまぶどう、またたび、くり、くるみ、どんぐり、ささの実

茎葉類…ぎょうじゃにんにく、ふき、よもぎ、こごみ、ぜんまい、わらび、あさつき、うど、ざぜんそう、やどりぎ

根菜類…かたくり、うばゆり、えんごさく、かがいも

そのほかにも、いたや、しらかば、たらのき、ひしの実、きのこ等があり、主要なものだけで合計四十九種類にのぼるといわれている。

もちろん、これらには採集の季節があり、それぞれに食べるためや保存するための処理方法が存在する。

「さて、野塩外山遺跡で暮らしていた縄文人は、いったい何を、どうやって食べていたか?

ここで縄文の家を復元して、みんなで一年ぐらい暮らしたらわかるかもしれないな。

掘り返された住居跡

6号住居跡に併行して1号住居跡の調査も再開されている。

この住居跡が柄鏡形住居跡ではないことは、すでに確認されている。しかし、実際に掘り下げてみるまで数パーセントの可能性は残されていたのである。

「残念だ。やはり、北側の落ち込みは浅くて住居に付属したものではないし、床に敷石も見られない。柄鏡形の住居跡ではない」

「そうなんですか。じゃあ、3号住居跡で発見されたような石棒も発見されませんね」

別に気をもたせたわけではないのだが、家本さんは新たな発見があるのではないかと期待していたようである。

柄鏡形などに造られた床に扁平な石を敷く住居跡は、縄文時代中期後半から見られるようになるが、そこからは石捧の発見される場合も多いのである。

「この辺りでは、東久留米市の自由学園内遺跡や新山遺跡の敷石住居跡から石棒が発見されているが、みなここの遺跡より新しい時期のものなんだ。

敷石住居が現れるようになるのは、加曾利E式期でも新しいころからだが、この遺跡では、いままでに発見されている住居跡は、その前の加曾利E式期のはじめのころでとまっている。

この1号住居跡も、埋まり込んでいる土のなかから発見されているのは、勝坂式後葉から加曾利E式初葉の土器だから、敷石住居跡が一般化する直前ということになる」

会話はさらにつづけられていたが、わたしは床の掘り出しをしている作業員のかたわらにしゃがみ込みながら、ベルトの断面で土層の重なりを観察しはじめた。

「おや、おかしいな。上の土が落ち込んでる……」

心の中でつぶやきながら下へ目をやっていくと、床面のはるか下まで落ち込みがつづいている。

住居跡が中ほどまで埋まった段階で、何者かが進入し、穴を掘っているようなのである。土の形成状態から最近のものでないことは明らかだ。

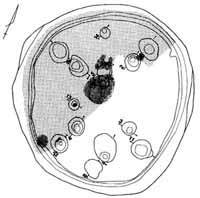

土層の断面図を作成し、ベルトを取り去ってみると、その落ち込みは円形で、床からの深さが三十センチ、直径一メートルほどで、南側に溝状の掘り込みがなされている。

結局、どのような目的で掘られたものかわからなかったが、2号住居跡で検出された落ち込みとともに、埋没している住居跡のなかで、何かがおこなわれいたことは確かだと考えを巡らせているうちに、南側の床面が現れはじめた。

「ここに周溝が巡っていますけど、床面がその外へつづいているのはなぜですか?」

「それはね、周溝のある住居跡とない住居跡が重なっているからだ。

いままで調査してきた住居跡でも、周溝は、勝坂式期にはないのに、次の加曾利E式期になると見られるようになる。だから1号住居跡の場合は、加曾利E式の周溝をもつ住居跡の南側に、張り出すように古い段階の勝坂式の楕円形住居跡が重なっているらしい。

土層の断面では、新しい住居跡が埋まりはじめたときに、壁になっていた南側の古い住居跡の埋没土が一気に崩れ込んだらしく、そのことで二つの住居跡の切り合いが不明瞭になっているが、新しい住居をつくるとき、埋まり込んでいた古い住居跡を掘り返していたことは確かだ。

ちょっとこれを見て(下図右下の直線的な溝部分)。

南東側の隅に、新しい住居跡にともなう大小二列の溝が掘られているだろ。そして、そこには杭跡のような穴も溝の両端に穿たれている。

これがどうも、新しい住居を構築するさいに、崩れ落ちてくる壁土をおさえていた柵状の土留め施設だったようなんだ。

この場所は、古い住居跡の軟弱な埋め土があったところ。だから、ここに造られていた新しい住居の壁はもろく、崩れるのは当然だ。そこでこのような二重の土留めをほどこして崩壊土を防いでいたらしい。

壁沿いに円形に巡らされている周溝が、ここだけ途切れ、そこに二列の直線的な溝が重ねられている。どう考えても、新しい家を建てるときに土留めがなされたとしか思えない」

「見てください。炉が二つも出てきました」

「そら、これを見てごらん。二つの炉は接して造られているように見えるが、片方の炉には石組があって、なかに埋設されているのは甕形をした加曾利E式土器だ。

ところが、となりの炉は石組が無くて、甕形をした土器だけが埋め込まれている。しかも、勝坂式の土器だ。

だから、古い住居の時期は勝坂式、新しい住居は加曾利E式ということになる。

この二軒の住居跡の重なりは、建て替えなんかじゃない。時期を隔て、埋没していた住居跡を掘り返して新たに建てたことを、炉も、土留め跡も、裏付けていることになる」

「なんか、刑事コロンボみたいですね」

「柱穴がたくさん掘り出されていますけど、屋根はどうなってたんですか?」

「図面と照合しながら最終的な結論を出さなければならないが、この状態だと、新しい住居を構築するときに、古い住居跡の柱穴をそのまま利用しているものもいくつかあるように思える。

両方ともこれまで発見されている住居跡のように、棟をもつ屋根の構造をしているが……

南端へ行ってみよう。

ここに古い段階の住居跡にともなう、一番南側に位置する柱穴が一つある。これと対応するものが東側にもあるはずなんだが、残念なことに調査区の外へ出ているから確かめられない。しかし、この奥にはかならずそれがあるはずだ。

そして、この対になった二つの柱が、円形に配置されている主柱群から南へ出され、上に出入り口の屋根の枠木が乗せられていたと考えられる。

つまり、出入り口が外へ向かって造り出されていたということだ」

「新しい時代の住居に、なぜ古い住居の炉が残されていたんですか。じゃまにならなかったのかしらね?」

「古い炉に埋め込まれていた土器は、口の部分が床面すれすれの位置にあるから、埋まっていれば障害にはならなかったのじゃないかな。

炉に信仰的な意識があり、むやみに破壊することを避けていた、なんていうこともあったかもしれない。もしそうだとすれば、発掘しても意識まではわからないから、事件で言えば、ほぼ迷宮入りが確定だ。

救いは時効がないことだ。事例が集まれば、何年か後に問題解決への方向性はだせるかもしれない。それには指名手配の写真を記憶する巡査のように、この事例を頭に焼き付けておかなければならない。

だから、考古学で偉くなったからといっても、自分で掘って確認しなければならない。明治という時代に生まれた北海道の峰山巌先生のように……」

「峰山先生ってだれですか。先生の先生?」

「いずれみんなに、現場の終わりのご苦労さん会の席で、ゆっくり酒を飲みながら話してあげるよ」

「ほかの住居跡のなかからはたくさん土器が出ているのに、ここはなんで土器が出てこないんですか?期待してたのに」

「矢継ぎ早に質問出されても困るんだが、その問題も重要なこと。

ここの住居跡は残りがよく、確認面から床面まで六十センチもあるわりには確かに遺物が少ない。

もともと、遺物が数多く廃棄される住居跡と、そうでない住居跡があるが、そうした問題は集落全体の様相から判断していかなければならない。

ところが、こうした行政発掘の場合は、範囲が決められた部分的な調査しかできない。だから、なかなか判断しづらい面もあるが、この住居跡の場合、新しい住居跡が埋没していく過程で掘り返されていることが原因のように思える。

埋没住居跡の再利用ということではなくて、ほら、西側の床面に大きな穴が開けられているだろう。あれは、あそこだけが深く掘られているのではなくて、上の方は住居跡の中央部分を埋めている土の中ほどからつづいていた。そして、その埋め土の面は全般的にかなり落ち込んでいて、通常の土層堆積面と違う状態になっている。

その部分は、踏み込みでできたものか、掘られてできたものかわからないが、もし掘っていたとすれば、廃棄されていた土器の多くが土ごと外へ掘り出されてしまった、ということも考えられるわけだ。

それにしても、全部掘られているわけじゃないから少ないのは確かだ。あやふやだが、それ以上わからない。

でもわからないということはくやしいね。縄文人の残した問題が解けないんだから。追いかけても追いかけても縄文人との距離が遠くなるようで……」

埋没土器の謎

1号住居跡より数日遅れ、8号住居跡の調査も開始される。

円形をていする、この住居跡の掘り下げ作業に入ってもらったのは四人。かたや猪口さんと、試掘溝の壁面垂直切りにかけては右に出る者がいない田中さんの熟年組。かたや平山君と、石川君という若者組。

掘り下げは微に入り細にわたり、またたく間に上層部に埋没していた遺物群が掘り出されていく。

ところが、上層部といっても遺物の広がりは、外側から内側へ急激な落ち込みを見せ、住居跡の中心部では床面に達するほどの傾斜をもっている。

「すごいなぁ、こんなに大形な土器の破片が出てる。しかも、この傾斜は何だ」

「いやぁ、土器は出るんですけどね、こんなに深くなってるから、掘りづらいこと掘りづらいこと」

「それはご苦労さまでした。これでいったん出土状態の図面をつくりますから、隣りの9号住居跡の掘り下げに入ってください。

みなさんの作業によって、ここでいろいろなことがわかるかもしれません。

ほら上にあがって見てください。

これは一時期に捨てられた土器群のようです。みな同じ面に広がっているでしょ。

壁際へ向かって土器の出土位置が高くなっているから、住居が放棄され、ある程度埋まった段階で土器が捨てられているのは確かです。

西側の、わずかに離れて出土している二つの大きな口の破片を見てください。あれは同じ個体の破片です。傾斜がきついから、自然に動いてしまっているようにも見えますが、文様を上にして口の位置が左右逆さまに出土していて、たぶん接合しても全周の二分の一ていどにしか復元できないと思うのですが、もともと割れていない状態で捨てられていたのなら、あんなふうにはならない。たかだか二十センチぐらいの距離で、自然に動いただけで向きが百八十度も回転してしまうなんて考えられないですよね。

あれは、はじめから破片で捨てられていたのです」

石川君が質問してきた。

彼の眼は新鮮だったはずだ。事務、連絡、清掃、洗濯と、現場の運営を遺憾なく陰でサポートしてくれていたのだから大変だったことだろう。

このとき、調査も終盤を迎え、調査終結までの見通しをつけるために一人でも多くの掘り手を必要としていたのである。

彼は掘る機会をえて、眼は犬のように鋭く遺物を追い、手は猫パンチのような正確さで土器を掘り出していたのであるから、質問にも力がこもっていた。

「掘ってて気が付いたんですけど、なんか、あの土器も同じものに見えるんですけど」

指さすほうを見ると、南側に、口と胴に別れて六十センチくらい離れて出土している土器がある。

「そうそう、あの二つの土器も接合すれば一個体になるはずです。離れてはいるが、それぞれに形をとどめて廃棄されていたことは明らかです。

なぜかというと、さっきの土器と違って、あの二つの土器は、それぞれに……」

口をはさむように猪口さんが、

「そりゃあ私にもわかりますよ。横倒しでつぶれてるから、下にも土器が重なってる」

「そうです。上の土器は表面を上にして、下の土器は内面を上にして重なってるから、円筒形の土器が横倒しでつぶれているのは確かなことです。

ところが、あのように重なって出てきても、上下の土器が二片とも同じ面を上にして発見される場合もある。その場合は同一個体が最初から破片で重ねられて捨てられていたということです。

いまは機械化され、出土位置も一瞬のうちに座標位置として数値的にコンピューターソフトに記録されていきますが、いくらそれを使って立体的な三次元の映像や図面が瞬時にできたとしても、点の表記では出土位置はわかりますが、一番大切な状態を判読していくことはできません。

こういう調査をやっていくときに大切になってくるのは、遺物の廃棄された状態を復元的にとらえていく視点です。

離れた土器が接合したとしても、それが撹乱で動いている場合もあるだろうし、自然に動いているかもしれない。また、最終的に一個体に復元される土器があったとしても、雑然と破片を寄せ集めて捨てていたのか、口、胴、底ごとに分割廃棄していたのか、また原形を保つ状態で立てて、あるいは寝かせていたのかなど、個々の出土状態からそれらを読みとる努力をしなければならない。

だからここの遺跡では、出土状態の図に、遺物の形や文様を入れて記録していくことを重視している。

整理の段階に至り、点だけで表記されている図面をいくら見つめていても、何が起きているのかわからない。

ということは、ほら見てください。7号住居跡で黙々と図面を書いている中山君が、そういう意味で一番大切な仕事を請け負っているということです」

その彼はクラシックに心酔する若きマンガ家だ。

以下は、整理段階へ入ってからの遺物廃棄にかんする問題である。

「この8号住居跡の上層の土器群は、ほかの住居跡の場合と違ってるね。

撹乱の影響がないのに接合する土器が多いし、大形破片の含有率も高い。

あの遺物がたくさん出た3号住居跡だって十五センチ四方以上の大形破片は二点、4号住居跡だって三点なのに、ここからは十二点も出土してる。それに、ここの土器は一時期に廃棄されたものだ」

「この断面図を見てください。

「そうなんだ、東西方向の土層断面の上層中央部に見られる一段と強まっている傾斜は、明らかに踏み込みによって形成されたものだ。自然稚積なんかじゃない。

口と胴の部分が接合して、ほぼ完全な形になったこの土器も、出土している位置は南側で壁のラインに平行に六十センチの距離をおいて出土している。

一緒にあったものが自然に流されたのなら、土層傾斜に沿い中央へ流れ込むはずだろ」

「分割廃棄されてたんですね。

ということは、土器を捨てた土層面の傾斜は強いが、自然流出するほどではなかった。つまり、捨てられた当時の状況がそのまま残されていると見ていいわけですね」

「そう考えて、もう一度土器の出土状態を見渡すと……

遺物平面図では高低差がわかりづらいから、ビデオを見よう」

ビデオリストをめくりながら。

「えーと、8号住居跡の遺物出土状態を記録しているのは、四巻の十七分四十一秒から二十一分十八秒までです」

最初は南からのワイド、次ぎのカットは東位置からの北から南へのパーン・ダウン。

「おっと、そこで止めて」

画像の一点を指さしながら、

「ほら、北側に遺物の薄い区域があるが、西側からと南東側からの二ヶ所から遺物が廃棄されているように思えるだろう」

出土状態の図面と対比しながら、

「この土器とこの土器は、中央の窪みを挟んで二メートル近くも離れて接合している。それにこちらの破片とも接合している。

これはどうみても破片をちょこちょこ持ってきて廃棄しているとしか思えないな。

大きな土器はひとつずつ手で抱え、小さなものは他の破片と一緒にかかえてきて廃棄しているようだろう。あんがい子どもに持たせたりして、家族総出で捨てにきていたりして。ハハハハハ」

「4号住居跡の一括土器のように、分散しないで五個体も列になって出土しているのは、壊れたといっても、ここのように破片じゃなくて形があるていど保たれていたからですかね」

「うーん。むずかしいなぁ。

よく、アイヌのシカやクマに対するイオマンテのような、〈もの送り〉の意識が土器の廃棄にもあったんじゃないかって言われるけど、確かに五個体も列をなして発見された4号の一括土器のような場合には言えそうだが、ここの状態については誰が見ても言えない。

結局のところ、皆目見当がつかない」

「ものを廃棄するときにはさまざまな意識が働いていたと思うんです。古代民族であれば現代のわれわれ以上に廃棄する意味付けがあったように思えるし……」

「廃棄するという行為は、われわれがゴミを出すような感覚ではない。もっと重要な意味がある。

神話世界の主要なテーマに死と再生があるが、日常生活のなかで物を生み出したり、またそれが壊れたりすることにも、そうした意識の投影が全くなされていなかったとは言いきれない。

アイヌ民族では、物に対する観念は、神に対する気持ちだと言われている。あらゆる物には神の魂が宿り、人間世界では、その魂がハヨクペという着物をまとい、クマやフクロウや木に化身しているという。

だからアイヌは、それらのお陰をこうむって、食べたり、使ったりして何不自由のない生活を送ることができると考えている。

肉を食すことや使い古して使用できなくなった状態は、魂の着物であるハヨクペを打ち破ることであって、覆いを失って浮上する水泡のように魂が物から離れ、神々の国に帰ることでもある。

いまは、イオマンテといえばクマの魂を送ることだけのように思われているが、本来は〈ある物を行かしめる〉ということで、熊に限定されたものではない。

ところが、この〈ある物〉といってもすべてじゃない。神々にも格式の上下があり、イオマンテというのは位の高い山の王神である、クマや部落を守護する大神のフクロウ、また海を支配する沖の大神のシャチなどの魂を送るときに用いられ、それより位の低い神には〈祝って送る〉というイワックテが、また死体などのあまり尊敬されないものには〈捨て去る〉というオスラという言葉が使われている。

すべての物に、神に対する気持ちが存在しているといっても、そこには個々に感情の違いが生じている。

一律に土器といっても、そこに描き出された文様が違うように、使われ方によっても、廃棄に対する意識に違いが生じていたことは充分考えられる。

よく一括廃棄と言われるが、4号の場合だけではなく、ここの場合でも一括廃棄だ。

廃棄にも色々な状態があることは確かだから、そこには、それを生じさせるさまざまな意識の異なりが存在していたということだ。

ところが、それはわれわれ現代人の感覚ではわからない世界。

話は飛んでしまうが、狩漁に対する意識にも、われわれの想像がおよびもしない世界がある。

猟師から放たれた矢が、獲物に刺さる、というんじゃないんだ。獲物が猟師の人柄を見て、いい人だから矢を受け取ってくださったという感覚なんだ。

現代の人間中心の考え方じゃ理解できない。

同じ人間でありながら、動物をとおし、神へつづく、はるかなる視線が構築されている。だからこそ、ギリシャ神話やエジプト神話でも人間が神になれるのかもしれない。

アニミズムの世界というのは、あらゆる物が、魂の次元で共有されるから、相手の立場になれるということなんじゃないかな。いや、立場になれる、ではなく、神へつづくものをとおして自分もまた存在しえる、ということだろう。

言葉では表現しがたいな。

アイヌは頻繁に神々に捧げものをするが、それは魂がハヨクペを脱いで神々の国に帰ったときにお土産がたくさんあるということで、その神は他の神々である親類縁者を集め、こう言う。

俺の見込んだやつは、やっぱりいいやつだった。

矢を受け取って客人として迎えられていたが、土産に差し出した毛皮と肉をありがたく納めたうえで、盛大にもてなしてくれた。

それで、帰るときには、この場のみなに振る舞うようにと、ほれ、このとおりたくさんのご馳走を持たせてくれた。

さあ、集まれ、集まれ。

こんな具合なんだ。捧げ物を盛大にして、お祭りを落ち度なく執りおこなわなければ、毛皮や肉を持ってくる次の神が来なくなるのだから、大変だ。

現代人の感覚では推し量れない精神世界。

ましてや口詞伝承も残されていない縄文時代のことなど、何があったかしれない。

残念でした。行き止まり。昼にしよう」

昼休みを早めに切り上げ、整理室に戻って復元された土器をながめているうちに、

「ちょっと来て。

わるいけど、この周囲の土器片を探し出し、黒ずんでないか調べてくれないか」

整理箱を上げ下げする音と、遺物番号を確認するための土器をひっくり返すガサゴソした音がしばらくつづき。

「ないみたいです」

「ない! それじゃぁ捨てられた後に付いたものじゃないな。

う・ん。4号で確認されたような、焼成している段階で破損した土器だろうか?

この黒ずみは使用による煤の付着ではないから、焼成段階の還元化によるものだ。ほかの部分が酸化炎で明るい色調に焼きあげられているのに、この部分の破片だけは全面均等に黒ずんでいる。

焼成したときに壊れ、この破片だけが炭や灰のなかに入り込んで瓦のようにいぶし焼きされたんだ」

「内面もかなり剥げ落ちてますね」

「相馬焼の、青ひび焼きの茶碗のようになっている。どうしてだと思う?

相馬の場合は釉薬と生地の膨張率の違いで生み出されるものなんだが、この場合の細かいひび割れと剥落は、粘土が半乾燥の状態になっているにもかかわらず、器面を強くなでつけて調整したからだ。

これを見てもわかるように、この土器はあまりいい状態で作られてはいない。破損の原因も、つくる段階で粘土が必要以上に乾燥していた状態で積み上げていたことによるものと思えるのだが」

「胴から下の破片がまったく発見されていませんけど、分割して、下だけ容器として使っていることも考えられますね」

「住居跡の上部の土層に存在し、耕作で破壊されていることも考えられるが、4号の一括土器のなかにも胴以下が完全遺存しているものが見られるから、当然ありえることだ。

こっちの復元土器を見て。

ほら、覚えてるかい?4号から出たものと同じに器面が剥落している。

さっきの土器は細かいひび状の剥落だが、これはひびにはなっていない。この土器は住居跡の南側から口と胴以下の二つに別れて出土していたが、その胴にある接合した線を境に、下の部分だけが綺麗に表面剥離しているだろう。

4号のものと同じに、焼成したとき、水気に当たって剥離しているんだ」

「そういえば復元するときに、二つが合わさった部分の断面は滑らかでした。粘土紐を重ねた部分から一直線に輪切りの状態でした。

これです、この一周回っている割れ口の線です」

「ということは、この土器も焼成破損していた可能性が強いということだ。

じゃあ、こっちの小さい土器はどうだ。

この土器は内面に炭化物がついている。使用後のものだな。

一時期に処分された土器のなかに、焼成破損した土器と使用破損した土器の廃棄が混在している。4号の一括土器とは出土状態は違うが、内容は同じだ。

やはり、五、六個体一度に廃棄されている背後には、土器の焼成と、それにより引き起こされる古い土器の処分がかかわっているのか。

だが、もう一つ割り切れないことがある。土器をどこで焼いているんだ?」

「当時の地表で焼いているから、耕作やなにかで壊されてるんですよ。穴を掘ったとしても浅かっただろうし」

「じゃあ、なぜ焼成破損した土器を、わざわざここの住居跡まで運んで捨てているんだ。

破損しても使える部分を割り取って、残りは焼成した場所に置き去りにしたっていいじゃないか。

それも、ごていねいに古い土器と一緒に捨てている。

焼成破損した土器も、いったん全部家へ持ち帰り、そこで使える部分を割り取り、捨てるときには、古い土器と一緒に廃絶した住居跡へ処分しに来たというわけか?

どうも、わからないことだらけだ……」

床を覆う炭化物の正体

「うわぁ、きょうも暑くなりそうだな」

あいさつがわりの声をかけて、事務所で作業着に着替える。

「もういく日も雨がない。長雨は困るが、せめて夕立ぐらいはきてくれないかなぁ。掘りあげた住居跡もかさかさになってひび割れてるし」

やがて朝礼がはじまる。

「暑さに負けないように気をひきしめて作業にあたってください。くれぐれも事故のないよう!」

もう、何度くり返したことだろう。光化学スモッグ注意報が連日だされ、ほかの発掘現場では日射病で倒れる人も出て、昼の休憩を二時間以上とっているところもある。

朝起きると、「何かあったら大変だ!」と、気を入れて出てくるのだが、事務連絡等で職場へ戻ったりすると、途端に「暑いなぁ、クーラーが効きゃぁしない」などという声があちこちから聞こえてくる。

むりもないのだが、そういうときにはこう思うのである。

「現場作業は疲れるし、日中、いやというほど暑いところにいるから、夜は、よぉく眠れるよ!」と。

さて、8号住居跡の調査は最終段階に入っていた。

時期は勝坂式期、形状はほぼ円形、床面には四本の主柱穴とともに壁際に土留めの杭跡が数ヶ所残されており、住居跡の中央北寄りに設置されていた炉は、床を掘り窪めただけの地床炉と言われる形態。

「この住居跡は重なってないな。

石川君。平面図の作成作業は6号住居跡にかかりっきりになっているから、先に住居跡と柱穴のエレベーション(遺構の断面輪郭図)を取ってくれないかな。

水糸標高は住居跡が55.600m、柱穴が55.000m。水糸張る位置に目印の竹串立てとくから。

わからないことがあったら隣りの9号にいるから声をかけて。じゃあ、お願いします」

8号住居跡の図取りを指示して、掘り下げのおこなわれていた9号住居跡へ入る。

この住居跡は8号の東隣りに構築されていたもので、掘り下げがかなり進んでいるにもかかわらず、まとまった遺物の出土は見られない。耕作による撹乱はほとんどなく、住居跡の保存状態も8号と同じように床まで五十センチ以上はあろうかという良好な状態なのだが。

移植ゴテを動かす「シャカシャカシャカ」という音だけが、途切れることなくつづいている。

こうしたとき、世間話の一つも出て、その後はとめどなくだれ合った雰囲気になっていくのが普通なのだが、様子はまったく違う。

最後に調査する住居跡ということもあってか、作業員の間に、殺気さえみなぎっている。

これは発見することの喜びを感じている証拠。年配者は幼いころの純真な気持ちを、また若者は経験しようもなかった自身の気持ちを呼び起こすものとして、みな「シャカ、シヤカ、シャカ」と発せられる協和音を止めることができなかったように思える。

「あっ出てきた!」

一瞬、時間が凍りついたような錯覚に陥る。

竹べらで土器を掘り出す感触は、釣人が、獲物の動きを竿から手に受けるときの心持ちにも似て、一度味わったら終生忘れえないもの。

「形になると思ったけど、大きめの破片だった」

こうして、北側にちょっとした土器片のまとまりがみられただけで、ほかには目立った遺物はなかった。

ところが、床面がそろそろ出はじめるのではないかというあたりで、暗褐色の土層が一変。黒ずんだ炭化物の層へ変化した。

「あれ、炭化物が広がってる。そっちはどうですか?」

「こっちは出てません」

「ここは出はじめてますね」

どうやら、西側に炭化物の層が形成されているようである。

「焼失家屋かもしれないな。いったん、炭化物の層の上で止めますから掘り過ぎないように。木炭のまとまりが出てきたら、そのままの状態に残してください」

炭化物の全貌が明らかになるまでには、かなりの時間が経過していた。

炭化物の層は、予想通り西側の半分に形成されており、最も厚い南西側の壁直下では三十センチの厚みをもって堆積していた。しかし、である。不思議なことに柱や垂木の焼けた木炭片が一つとして検出されない。5b住居跡と同じ状態なのである。

這いつくばって観察してみると、ススキのような細い茎が、炭となって細かく割れた状態で堆積している。

こうした場合、サンプルを採って水にひたすと炭化物が土と分離して浮き上がる。整理段階でそれをおこなったところ、炭化した茎状のものや木皮様のものが、これも細かく割れた状態で多量に含まれている部分のあることがわかった。

それが三十センチもの厚さになっていたとしたら?

そうなのだ、焼かれる前の厚みは何倍にもなっていたはず。

炭化物のある西半分の床には焼土化が見られ、そのなかの数ヶ所にはスカーレットレッドの鮮やかな焼土が形成されていた。

それと対照的に、炭化物の確認されなかった東側では焼土は見られない。

このことと、構造材に匹敵する木炭が検出されないことを考え合わせれば、この住居が火災による焼失家屋でないことは明らかである。

「なぜ、こんなに大量に燃やしたんですか?」

「確証はないが、住居を壊したときの屋根材の処分ではないかと思える。

柱や垂木などの構造材を持ち出し、そのほかの屋根を葺いていた茅などや床に敷いていた干し草なんかを焼いているのではないかと。

それとも集落のどこかを広げるため、刈ったり、抜いたりした雑草を燃やしたものか……

どちらにしても、なまはんかな量でないことは確かだ」

「でも、そんな干し草みたいなものを燃やしたら、灰になってしまうんじゃないですか」

「いいことに気がついたね。

これを見て。実は土が混ざり込んでいるんだよ。

火に入れ込んでいったものに、いつも土が混ざり込む状態で燃えているらしいんだ。それで燻し焼きの状態が生じて炭になっている。

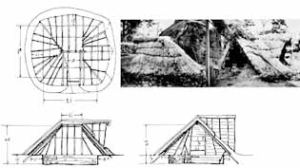

最近、竪穴住居の〈土屋根〉というのが問題になっている。古墳時代の例だが、イタリア南部の古代都市ポンペイの遺跡のように、火山灰で埋没した遺跡が日本にもある。

群馬県の中筋遺跡だが、ここの崩れ込んだ住居跡の屋根には土が盛られていたというんだ。もちろん、アイヌ民族でも冬に居住するための竪穴式住居に、屋根をすっぽり土で覆ってしまうものがあるが、これは雪に対処するためのもの。

冬にみぞれなど、雨が混じる地域では、むき出しのかまぼこ形に盛られた土は流れてしまう。

ところが、以前近世の農家建築を調べていたときに驚いたんだ。石原憲治という研究者が、大正から昭和のはじめにかけて心血をそそいで、こつこつと調べ挙げた資料のなかに、多摩村と諏訪地方に冬季作業用の竪穴式の室(むろ)が紹介されていて、それが屋根に藁を葺いた後、竪穴を掘った土を乗せ、さらに藁を葺いて、ちょうどサンドイッチのような状態で土を挟み込んでいるというんだ。 それが多摩村で、昭和十年ごろまで目にすることができたと。

土屋根の室(むろ) 多摩村 『日本農民建築』より

土を乗せることで保温効果を高めているのだが、この方法だとアイヌのものと違い、雨が降りそそいでも土が流れることはない。

縄文時代の住居にあっても不思議ではないし、むしろ廃絶した住居跡の初期の埋没土が、ローム系の土で、しかもかなり短い期間に形成されていることを考えれば、その埋没土が、住居解体の時点で屋根から滑り落ちて流入したものと見たほうが理にかなう。

住居構造の起源は、南方系の平地式住居に対し、北方系に竪穴式住居があるといわれているが、竪穴の成立と土屋根は、本来不可分ではなかったかとも思える。

竪穴を掘り上げた土を、周堤として住居の外側にぐるりと盛り上げていたという考えもあるが、それでは雨水が溜まり都合が悪いし、かりに茸き下ろした屋根を周堤の外側へ出していたとしたら長大な垂木が必要となる。

建築史家の多くは、考古学者からの情報をえて、周堤上に屋根の骨格となる個々の垂木の基点をもってきているのが通例だが、周堤をなすロームは、そのままの堆積状態では高い強度をもつが、掘り上げ土では乾燥して顆粒状となり、風でも飛び去る。

それをもって崩れぬ周堤を造るとすれば、枠や目の細かな蛇籠(籠の中に石を積めた護岸工事などに用いるもの)が必要となろう。それは大変な労力だ。

土屋根とすれば、住居を解体したときに屋根をはずしていけば自然に屋根を葺いた材料に土が混ざり込むわけだ。だから、それを集めて燃やせば燻し焼きの状態で炭化が促進される。そして、屋根材の解体は上からおこなわれていたはずだから、土が下へ滑り落ち住居外周へ積み重なる。結果的に、これが周堤として認識されている、という論法だ。これに妥当性はある。

だが、例数がえられなければ、なんともいえない。

大量のススキを、根に土のついたまま引っこ抜いて燃やしたら、こんな状態ができるかもしれないが……

さて、そこでだ。住居の解体から別な場所へ新築していく過程のなかで、土器の焼成が組み込まれていれば都合がいいのだが。

つまり、廃絶した住居跡の中で解体した屋根材を使い、土器を焼くんだ。そうすれば燃料に不自由することはない。前にも誰かに言ったが、今でも古畳を使うと土器が良く焼けるのと類似する状態がつくりだせる。

土器を焼くためだけに燃料を調達しようとしたら、大量の枝集めをしたり、木を切って乾燥させとかなくちゃならないし手間がかかる。

どうせなら、ひと昔前のお風呂屋さんのように解体したときに出る廃材を使った方が気苦労しなくてすむ。

もし、このことが事実とするなら、土器の一括廃棄は住居の解体・新築→土器の焼成・廃棄と連動していることになる。

前に話した、一年のサイクルのなかで土器の制作がおこなわれているという説を否定するわけではないが、こうした情況も大きなウエイトを占めていたように思え、それに小規模な個別廃棄が複合しているのではないだろうか?

こうしたところで焼き損じの土器片やなにかが出てくればいいのだが、そんな形跡はここでは認められてはいない。

こんな考えは、縄文人のことをわかっていない野暮天の発想なのかも。だが、現実味はある」

その後、この住居跡は、四本柱の大小二軒の重なりであることが判明した。新しい住居は加曾利E式期に建てられたもので、埋没していた勝坂式期の住居跡を掘り返して一回り大きくし、外周へ柱や炉の位置を移設。新たに周溝を設けていた。

床面には、竪穴を掘削したときについた突き掘りの痕跡が、新旧二様に重なり合う状態で明瞭に残されていた。

熱気球から

「ゴォー、ゴォー」

地平線付近に朝焼けのグラデーションができたころ、ゴシラが熱線を吐き出すようなけたたましい燃焼音がとどろく。

その日は、熱気球で発掘現場を上空から撮影する日なのである。

話が持ち上がったのは、昼休みの雑談が発端だった。

この日は発掘調査を請け負う会社側から、部長の須田さんが現場の状況確認に訪れていたのである。

「遺跡の全測図をつくるのに航空測量でやれば速いな」

「でも、セスナを使ったりすれば百万近いお金がかかる。それに現場内を片付けておかないと、掘り上げてある残土の部分だって等高線を引かれてしまう」

「ラジコンヘリを使えば費用も安くすむ」

「でも、いくら安いといっても、ここの遺跡ではむり。予算はかけられない」

「気球上げましょうか?」

「えっ、気球?」

「うちの会社には気球クラブがあるから、練習の一環としてそれを使えばできますよ」

「だって大きいんでしょ。ここの現場からじゃ上げられないでしょ」

「おい山口、気球クラブだったよな。このぐらいあれば上げられるよな」

山口君というのは須田さんの部下の営業の若手だ。

「上げられると思います。でも隣りの中学校から上げられれば、なにも問題ありません。気球といってもワゴン車一台に道具はすべて積めますから、移動は簡単ですよ」

この日、頼もしい助っ人となった須田さんは、会社で言えばどう見ても重役の風格があり、袈裟をまとえば達磨大師。年は私より一つ下と、後で知り、驚く。

その前に驚かされたのは、現場へきて挨拶が終わり、仮設事務所へ入ったな、と思った後のことだ。

掘った土を運び出すたびに、盛土越しに見える須田さんを何となく意識していると、まず背広の上着を脱ぎだし、ワイシャツの腕をまくったかと思うと、エンピを握りしめ、ふらふら歩きまわりながら作業員に声をかけ、また別な場所へ歩き出す。

止まったかと思ったら、いきなり作業に邪魔な土をエンピで取り除きはじめている。それも革靴、背広のズボン、ワイシャツ姿で、である。

誰も止めないのをいいことに、本人はいたって上機嫌で作業している。

それを見たら、やはり誰も止められない。せいぜい

「汚れますよ」と声を掛けるていどのことしかできないが、それでも返ってくる言葉は「うちは貧乏だから安い服しか買えないので……」お気遣い無くといったところだ。

そうした姿勢が、本人の隠された雰囲気を醸しだし、会社の中に居たと仮定した場合の〈ふうてんの寅〉の、まさに逆転した人物像を見ているようで、たまらなく大好きになるのである。

その張本人が気球という、とてつもない話を切りだしてきたのであるから大騒ぎだ。

こうした具合で、話はとんとん拍子に具体化。

双方の内部的な決裁を取り付け、中学校と警察・消防に許可申請を出し、この日、気球の打ち上げが実現したのである。

「清瀬で気球を上げるなんて初めてのことですよ。

ゴンドラは藤で編んでるんですね。一辺が百八十センチぐらいあるのかな」

「軽くするために藤製のかごなんです。四隅にあるボンベには燃料のガスが入っていて、上にあるバルブを開けて気球本体に火焔を放射して熱気を入れるんです。

ゴンドラの下からロープを出して、二台の車につないでますけど、あれは高度を一定に保つためで、重石がわりに使ってるんです。

上げるときには気球本体に熱気を入れながら、車をバックさせて左右に張っているロープをゆるめ、降りるときには調節弁で熱気を抜きながら、車を前進させてロープを引いて着陸させるんです。

パイロットはすごい人なんですよ。国際大会や佐賀の国内大会で数々の賞を勝ち取ってる上田祥和さんなんですから」

山口君が、あさの清々しい風のなかで解説する。

やがて、グランドに気球が広げられ、大型扇風機で風が送り込まれていく。

あるていど膨らんだところで、バルブが開けられ、けたたましい音ともに火炎が横向きに走り、気球の中へ送り込まれていく。

七、八秒の間隔で、幾度も火炎が放射されると、赤白に張り合わされた練習用の気球の本体が大きく揺れ動いて立ち上がり、それとともに横倒れていたゴンドラが上向きに引きずられながら浮きはじめる。

「先生、そろそろお願いします」

グランドの端にある朝礼台から、その雄大な姿をビデオにおさめていた私に声がかかる。

「うわぁ、でかいなぁ」

声がビデオに記録されてしまった。

三台のカメラを肩に掛け、小走りにゴンドラへ近づく。

「五十メートルまで上がりますから。

風がないので流れることはないと思いますが、上空での静止時間は五分ていどでいいですか」

「ええ、そのくらいで結構です」

周囲の人に手をかしてもらい、狭いゴンドラの中ヘ乗り込む。

「ゴォー、ゴォー」

断続する轟音のなかで緊張感は一挙に頂点に達する。

映像を逃してはならじと、眼はビデオカメラのファインダーに固定されている。

いつ飛び上がったのであろう。轟音と裏腹に、まったく振動のないままにファインダーのなかの景色だけがゆっくりと下降して行く。

「ゴォー、ゴォー」

再びけたたましい放射音が二、三度くり返された後、残音などないはずなのに、切れぎわの音がなぜか残るように思える。

頭蓋に残響するのであろうか?

そしてその直後にくるまったく音のない不思議な世界。音はきっとあるはずだ。鳥の声、車の音、それらの生活音はあるはずなのだ。しかし、周期的に訪れる轟音で、聴覚的には完全なる無音の状態がつくり出されているようなのだ。

かつて経験したことのない感動的な音の世界が、そこに開かれていたのである。

「ここが最高点です」

「はい!」

気持ちは五分という時間にあわてているのだが、手動でおこなうパーンダウンの映像には乱れがでないように気をつけて、遠景から振り下ろす。

「うおぉ、きれいだ!掘り上げた住居跡のすべてが、画面のなかに目いっぱいおさまっている。まるで測ったように」

心のなかでつぶやく。

眼はビデオのファインダーから離され、肉眼で遺跡をとらえる。その間、手は一眼レフのカメラをまさぐり、再びファインダーをのぞき込む。

適度な低さから入り込む朝陽で、住居跡には克明な陰影が映し出されている。

真昼の光と違い、やや赤みを帯びているが、それが乾燥しきった土肌に潤いを与え、まことに鮮やかな景観をつくり出している。

望遠レンズに付け換え、住居跡ごとの撮影が終わるころ、

「いいですか、よければ降下します」

「はい、お願いします」

調節弁が開かれ、熱気が放出される。

気球は徐々に降下。

ビデオのファインダーの中で、校庭脇の杉並木がゆっくりと、そして大きく持ち上がって行く。まるで格調高いテレビ番組で見る映像手法のようだ。

こうして、上空からの撮影は終了したのだが、付近を散歩していた人ばかりではなく、轟音を耳にした人々が集まりだしていたのである。

後からわかったことなのだが、これとは別に調査地の土地を所有していた家のおばあちゃんが、気球を見にきたかったそうなのだ。

あいにく腰を痛められていたそうだが、きていただければ、代々に受け継がれてきた土地のすばらしき光景を気球から見てもらうことができたはずと、残念に思う。

この気球による上空からの撮影で感じたものは何か?と言われれば、その第一は、考古学における埋もれるものを掘り出す技術のすばらしさ。そして第二には、現代的な家屋群に包囲されるかのように存在している縄文人の住居跡、そのまことにアンバランスで不可思議な、けれど強烈な存在感を秘めた世界であった。

建築史では、古代の寝殿造りから室町時代の書院造りへ、そして明治・大正時代の洋風建築の影響を経て現代建築へとつづいてきているが、数千年を要してたどりついた一般住宅のあり様は、二階建ての木造モルタル。

俯瞰して見れば、そこに展開される家族関係は、炉を囲んでみなが集う世界と、細かい間仕切りに分割されて暮らす世界。この情景をプライバシーが保たれた豊かさと受け止めるべきなのか、そうでないのか……

そこには、いろいろと考えさせられる景観が対比的に展開していた。

最後に発見された住居跡

調査は、9号住居跡をもって終了したと誰もが思っていた。

しかし、4号と5a・b号住居跡が重なって検出された西側に、もう一軒、掘り込みの浅い小形な10号住居跡の存在していることが明らかとなった。

この場所は、おびただしい勝坂式の土器片が散乱していたところで、東側の6号住居跡の上に形成されていた遺物包含層が耕作破壊で移動したものであった。

遺物群の図取りと写真撮影を終え、さらに掘り下げると、撹乱は受けているものの、長辺が三メートルていどの長方形に近い住居跡であることが判明。

中央の北寄りから、「コ」の字状に北側を開けた石組炉が発見され、柱の跡も確認されるにおよび、住居跡でることが確認されたのである。

しかし、この10号住居跡の状況は、それまでに発見されていたものと異なりを見せている。

奇妙なことに、炉より四、五十センチ北へ離れたところに底を欠いた鉢形土器が、それも形を保ったまま床に伏せた状態で発見され、しかも欠いた底の上に、別な甕形土器の底の破片が乗せられている、という異様な姿で掘り出されたのである。

こうした事例は各地の遺跡から報告されていて、甕形土器を板石で塞ぎ、正位のまま土中へ埋め込んだものや、甕形土器を伏せて埋め込み、この土器のように底に穴を開けたものもあり、それらのなかには幼児の骨が検出された事例もある。

これらは住居跡の出入り口の床面に埋設されている場合が多く、死んだ子供の魂が、踏みつけられることで強い命をもって再生してくる、という信仰と関係しているのではないかと考えられている。

死に対する観念は、言うまでもなく非常に複雑だ。

ある民族では、自分たちが生きている世界と死者の世界は全く正反対で、片方で一人の人が死ぬと、もう片方の世界では一人が生まれ、それが連鎖しながら魂が生きつづけるというのである。

ところが母親が身ごもったまま死んでしまう。この異常な状態に直面したとき、現代人ならどのような精神をもって対処するであろうか?

亡くなった母胎を傷つけることを拒み、そのままの状態で葬ろうとするのか?

それとも、医師に懇願し、母胎に包まれた、まだ見ぬ動かぬ子を、その母の胸に抱かせたうえで葬ろうとするのか?

遠い祖先からの精神を代々受け継ぐ野生の民族は、次のように考える場合が多い。その子供の魂は、生きることもままならず、死ぬこともできずに中途半端な世界にとどまってしまう。そこで母親の肉体を切り裂き、子供を取り出し、母親の腕の中に抱かせてあげるのだと。

そして、そのことにより、子供が死者の世界に生まれることができると。

この住居跡の鉢形土器にどのような意識が働いていたのかはわからない。ただこうした場合、床面や土中に埋め込むという行為のともなうことが一般的だが、ここではそれは見られない。

住居を廃絶し、埋まり込むということが前提となっていたからこそ、埋設しないですませていたのであろうか。

「おい、これおもしろいぞ、炉の焼け石を見て!

焼けているのはコの字形をした三つ組みの真ん中の石だけだ。それも、内側は露出している側面が全部焼けて赤変しているのに、上面は中央だけ。それで他の外側の面は、被熱が上面からつづいて垂れ下がるように残されており、さらにそれにつづく石組みの外の床面が焼土化してる。なんでこうなったと思う?」

「これは、火をぼうぼう燃やしたのではないですね。

石の上の中央に二、三本の粗朶木を掛けて燃したんですよね。それがどんどん燃えのぼって粗朶木の重心が後ろへ移り、反対側へ落ちて床で燃えていた、ということですか?」

「そうだよ、つまり火の管理ができていないんだ。

たぶん、寝てるときか、薫製なんかを作るため、ちょろ火を燃やしつけて野外の作業にでも出ていたのかもしれないな。

もっと想像をたくましくすれば、伏せ鉢を胞衣(出産に伴う胎盤)を納めたものと考え、ここは産屋として使われていたようにも考えられてくる。

北側の石組みが存在していないのは、そちら側の暖房効果、あるいは出産にともなう火の精霊の力を高めるためで、ほら、そこらあたりで子供が生まれていたのかも。

産屋は空想として、この住居跡は掘り込みが浅いし、本来は四本組であるはずの主柱が南東側だけ検出されていない。案外、簡易住居のために取り壊しを前提にしたものとして、その一本だけが床に直置きの状態であったことも考えられる」

「最後に、一番謎めいた住居跡が発見されましたね」

「前にも話したが、炉は、石組みがあるのにわざわざ土器を入れ込んで二重構造にしていたり、縁に土器片を利用しているかと思えば、わざわざ突起のある土器を使っていたり。

炉を取り巻く問題には、何か精神的なものが強く介在しているように思えてならない。

そんなことを検証することはできないかもしれないが、いろんな民族には火についてのある種の考え方が存在している。

例えばアイヌ民族では、はじめて国が造られたとき、神々はチキサニカムイ、これは火を造る木の神という意味だが、その春楡の女神を弟神とともに地上に降臨させ、火を伝えたと言うんだ。

清瀬でも下宿内山遺跡から中世の火鑽白(火を起こす道具)が発見されているが、アイヌは木を擦り合わせて火を起こす道具に春楡を使っていた。それで、このチキサニカムイの伝えた火で、食物を煮たり焼いたりして食べることができるようになり、その恩恵で、みな成長できて子孫が増えている。だから、火の神に養われている、という考え方をしている。

火の神はイレシュカムイ。養い育ててくれる神という意味だ。

子を産むことのできる女性は、火の神様の系統を引き継ぐもの。子供たちが独立するときにも、本家の火の神様の子供が別れていく、と考える。

そして、出産するときに取り上げてくれるのも、火の神様。だから、かならず炉辺でお産する、という地方もあったと言われている。

じつを言うと、この住居跡の伏せ鉢と北側の開けられた石組みの炉を見て連想されたのが、その情景なのだ。

子供を養い育ててくれるのも火の神様、死んだときにあの世へ旅立たせてくれるのも火の神様。すべてに火の神様がかかわっている。

清瀬あたりでも、もっともこれは全国的におこなわれていることなんだろうけど、節分のやっかがしという行事のなかで目刺しの頭を串に刺し、「イネにつく虫よジーリジリ」なんて農作物にたかる害虫除けや病魔退散の呪文を言いながら炉火で焼き、それをヒイラギと一緒に門口に掛けておく、なんていう風習があるが、これも生活全般に存在していた火の神様の名残の行事なのだろうが。

以前博物舘でその行事をやったら、炉辺にいた子供が、目刺しの頭に向かって、勉強の虫もジーリジリだって。勉強はおもしろくないから焼いちゃうんだって。ハハハハハハ。

それは余談だけど、このほかにも嫁入りのさいに火をともした松明をまたいで婿の家へ入るという風習も、昭和四十年代前半まで清瀬に伝えられていた。

現代でもこのような火に対する意識が存在するのだから、ましてや縄文時代の世界であったなら、アイヌ民族のように、生活の多くの部分が火の神の存在により規定されていたことも当然のように思えてくる。

火の力により、固い氷塊が流動する水となり、その水がお湯となる。そのお湯がグツグツと音を発し、泡立つ熱水と化す。熱水は固い芋をホクホクに変えやがて湯気立つ蒸気として姿を隠す、その不思議さ。

中世ヨーロッパの錬金術が注目した、金属が液体にも、固体にもなる不思議。

原子番号80、Hgを元素記号とする水銀は、常温で液状を呈する唯一の金属だが、摂氏356.7度で沸騰。零下38.85度で固化する。この水銀にひそむ不思議さが錬金術の世界を創りあげたとすれば、H2Oを分子式とする水も常温で液体となり、摂氏 100度で沸騰し、摂氏零度で氷結する。この水にひそむ不思議さも、また縄文時代にあってなにがしかの世界を創りあげていたことも考えられよう。

変化していくものに驚き、敬虔な気持ちを持っていたであろう縄文時代の人々。それに比べ、科学的な解釈により不思議さやありがたさを忘れてしまった今の時代のわれわれ。その感覚でこの問題を解き明かそうとしても、所詮無理なことなのかもしれない。

最後のとき

これから話すこと、それも本当の話なのである。

九月十日

現場の作業は、西端でおこなわれた旧石器時代の確認調査を最後に終了した。

やぐらの上から見下ろす先では、パワーショベルが唸りをあげて埋め戻しにかかっている。

みなで力を結集して掘り上げた住居跡は、7号、3号、2号と、次々に土砂で埋めつくされていく。

望遠レンズを取り付けたカメラのファインダーをのぞきながら、その光景を追うと、土砂がまるで触手を伸ばす軟体生物のように、住居跡へ崩れ込んでいく。

現場を終えるという解放感。数千年の時を経て掘り出された歴史が、こうして再び埋没し、ほどなくはじめられる宅地開発で永遠に消滅する。

調査にかかわる誰もが、その交錯する意識のなかで、何とも言いようのない寂寥感をいだいていたはずである。

それぞれに最後の作業をつづける者たち。

いつになく大きな身振りで気を紛らわす者。再埋没していく住居跡を見守る者。

「遺物の詰め換えをします。手伝ってください。残った人は水洗いの準備をしてください」

そのときだ、

「きやぁーっ、虹がでてる!」

「すげえー、二連の虹だ」

天中から西は晴れわたっているのに、東の千葉方面では雷雨にでもなっているような黒雲の空。

そこに南北に弧を描く上下二連の虹がわたっているのである。

それは、3号住居跡で掘り出された石棒に、激しい雨と稲妻を起こしながら遙か数千年のときを超えて寄りついた雷神が、現場の終結を見とどけながら、いま、まさに昇天していく姿を映し出しているかのようだった。

「この終わり方は何だ。偶然か。奇跡か。

この現場の土器や石器や炉跡の一つひとつに、縄文の魂が宿り、それがわれわれの周囲で、多くの問題を囁きつづけていたのか?」

さて、これから調査者として、この野積みにされた問題をどう解けばいいのか。

戻る |

トップへ |

つづきへ |

| 執筆・編集 清瀬市郷土博物館 学芸員 内田祐治 制作 2005年3月 |

|

| 歴史読本 【幕末編】 多摩の江戸時代の名主が書き残した「日記」や 「御用留」を再構成し、小説の手法をもって時代 を生きた衆情を描き出した読本。 |

|

| 夜語り ─清瀬の年中行事─ |

|

| 学芸員室から ─研究過程の発想の軌跡を紹介─ |

|

| 施設案内へ | インターネット 博物館へ |

copyright©2018 Museum Kiyose all rights reserved. |

|