�@��o���ꂽ���� 8 ���ꕶ���㒆����Ք��@�����̋L�^��  |

|||

�ڎ��ڍ� |

|||

| �@ �@��O�́@�쉖�O����Ք��@�����̋L�^ �@

�@�@�@�E�ꕶ�I���z�@�̎c�� �@�@�E�������ꂽ��Ղ̎p �@�@�E�u�p���v���� �@�@�E�n���̖��{ �@�@�E�����I�� |

�ꕶ�I���z�@�̎c��

�@�����ʼn����\���ɂ��Ă̘b���o�Ă����̂ŁA�{�_���痣��A����ɂ��Ẳ�������Ă������Ƃɂ���B

�@���������A�ꕶ���㒆���ɂ݂��鉮���\���̊�{�����́A�킪���̌����i�������o���_�ƌ��z�̉����\���Ƃ��Čp������Ă��Ă���B

�@�@�@�@���@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�A�C�k�����̃R�^��(��)�Ɖ����\��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�A�C�k�������x���

�@

�@���R�Ƒ�������������{�Ɖ��̌��z�@�́A���̑f�ނ̗ގ����������d�����Ă����k���A�C�k�����ɂ����ʂ��Ă���B

�@�����̉ƂƓꕶ����̉Ƃ̑傫�ȈႢ�́A�O�҂����n���ł���̂ɑ��A��҂͒G�����@�锼�n�����̍\�������Ă���_�ɂ���B

�@�܂�A�n�\�̈ʒu����ɂ���A�ꕶ�Ɖ��͒G���̐[���̕�����������̍���������킯�ŁA����������n��ɑ���o���Ύ����̍����͏[���ɂƂ��B�������A�G�����������A�n��ɏ���ݒ肷��A�C�k�����̉Ɖ��A�����Ď��C����������n���萔�\�Z���`�グ���ʒu�ɏ���ݒ肷����{���z�ł́A�ꕶ�Ɖ��̂悤�ɉ��������ł͎����ł��Ⴊ��ŕ�炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Œ����O���ɂ߂��点�A�������グ�邱�ƂŎ����̍�����ۂ��ƂɂȂ�B

�@����������~�O�Ԃ́A��������ߐ��ɂ݂���_���̏��K�͂ȏZ�܂��ł���A�O���Ɉ�Ԃ��Ƃɒ��𗧂Ă�A�����ɒ��͕K�v�Ȃ����A�n���ƂȂ�Ƙb�͕ʂŁA�n�̌D���牄�т��ꂪ���ȂǂɂȂ���邽�߁A�n���\���ƌ���������댯������B�����œ���~�O�ԂƂ����ǂ������ɂ���Ԃ���{�̒���g�ݓ���Ă���B

�@�����̗��j�́A�l�Ԃ̈ӎ��̔��B�Ƃ͕ʂɁA���̂悤�ɋZ�p�Ƃ�����̓I�ȏ�ԂŌp���ł��邽�߁A���j�̗���ɉ������܂��܂ɕ��h���Ȃ��獂�߂��Ă��Ă���B

�@�������A���������Ȃ��ɂ����Ă��A�Â�����ɋ@�\�I�ȍ\�������Z�p�����ݏo����Ă���A�Ⴆ�ΉJ���ė����������́A�������֏��X�ɕ����d�˂Ă����H�@�́A�ގ��̈قȂ�A���A���ł���{�͓����H�@���Ƃ��Ă���B

�@���̂��Ƃ́A�����ڂ�ς���Ă��A�ǂ����ɂ��������Z�p������ւƌp������Ă��邱�Ƃ�邪�A�����������_����A���炽�߂Č��z�j�̂Ȃ��œꕶ�I�ȉ����\���̗�������Ă������Ǝv���B

�@���āA�Ñ�ł͔_���w�̉Ƃ͓ꕶ����ȗ��̒G�����Z���B�������A���ʌ`�͕��`�ƂȂ�k���Ⓦ�����}�������悤�ɂȂ��Ă���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�a����

�@����ɑ��A��w�K���ł͐Q�a����(��ʐ^)�ƌ����鏰���グ����������ʓI�ł��������A���̌����͎��@�Ȃǂ̋��匚�z�͕ʂƂ��āA�n�ʂɒ�����ꍞ�ތ@�����ŁA�����͊�������A���ɂ̂݊������������̂��n���̍��ɂ�S��(�n���̖���)�ł͈�ʓI�ł������悤���B

�@�����͑�`�ł��邪�A��{�\���͓���~�O�Ԃ̕ꉮ�ƌĂ�钆�S�ƂȂ錚���ɁA��ԕ��݂̔��܂��ɕt�������邱�ƂŁA�ړI�ɉ����Ēi�K�I�ɑ�`�����Ă������̂ŁA�ꉮ�����̒��������A���͂��ׂĈ�Ԃ��Ƃɒ��𗧂Ăċ��x�����߂Ă���̂������ł���B

�@���̏ꍇ���ӂ����̂́A�݂�\�Ɨ��ɓ�ʂ܂ŕt�����������͐؍Ȃ̌`��ł��邪�A�l���Ɏl�ʕt�������ꍇ�͓��ꉮ�ƂȂ�B

�@�����ɂȂ�Ɠs�s�ɏZ�ޏZ���������Ȃ�B�����̐l�X�͌@�����ł͂��邪�A�����̐؍Ȃ̏Z������ʓI�ł������B����_���̉Ƃ͑������̊ŁA����~�O�Ԃ̓y�ԁA���邢�͓y�Ԃɂ��낪�������ƌĂ��ۑ���u���A�ȈՂȏ��肾�������ƂȂ�A�ꕶ���̒G�����������́A��Ə����Ƃ��Ďc�����B

�@�������A�����ŏd�v�Ȃ̂́A�����������n���ƂȂ����_���Ɖ��̉����g�݂ɂ��A��������̐Q�a���肩��̉����\������ł͂Ȃ��A���炩�ɓꕶ�I�ȍ\������̗�������ފ��g���Ă��邱�Ƃł���B

�@�؍Ȃ̐������s�ɔz�u�����̂ɑ��A�̊�{�`�͐��̕��ˏ�̔z�u�ŁA��̃A�C�k�����̎ʐ^�����̉Ɖ������̑���Ȃ̂ł���B

�@�������Ă݂Ă���ƁA�Ñ�ȗ��̐_�Ќ��z�͐؍ȁB�ꕶ���ォ��Â����̂ł͂Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��B

�@���z�j�ł́A���̊Ԃ̎�������n�q�؍Ȍ`�r�A�k���q�`�r�Ƃ��āA�n���̈قȂ�Ƃ݂Ă���B

�@�܂��A����ł͂��̎����̏�w�K���̌����́A���ϊv���Ƃ��Ă���B����͓Ɨ������ڋq��Ԃ̔��B�ɂ����̂ŁA�Q�a����ɂ�����ꉮ�Ɣݕ��̒i�����Ȃ����A������V�䂪�ނ���\���ɂȂ�B�������A�����̏d�݂͂��̗��Ŏx�����A�����̒������Ƃ��\�ƂȂ����B

�@���̏��@����̊����ɂ��A���E�Ώ̂ł����������́A���R�ɂ��̌`��ω������邱�Ƃ��ł���悤�ɔ��W�����̂ł���B

�@�ߐ��Ɏ���ƁA�_���̏Z�܂��́A�����グ�Ĕ���ɂ��邱�Ƃ���ʓI�ƂȂ����B

�@�Ȃ��ł��A�����O���ƌ�����A����A�g���A�S����́A�_�ƌ��z�ł�������������b�̏�ɏ悹���w�K���̎�@��������Ă���B�������s����Ȑ̏�ɒ���u���킯�ł��邩��A���⌅�g���������肵�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ŁA�e���ɏ��@����̋Z�@����������Ă������ƂɂȂ�B

�@������w�_���͈ˑR�Ƃ��Ē����ȗ��̓���~�O�Ԃقǂ̌@�����̊ɏZ�܂��A�ꕶ����̒G�����Ƃ��Ȃ���������Ə����Ƃ��Ă��̓`�����ێ�����Ă���B

�@�ߑ�ɓ���Ɣ_���̉Ɖ��S�ʂɕϓ����N����B

�@���̌����͌��������̓����J�������Ƃɂ����̂ŁA�H�Ɖ��̂Ȃ��Ő����̐��Y�A�܂��@�D��ƁA�J���̑Ή������K�ɒu���������A���q�Ƃ����ǂ��@�ɑ����Ƃǂ��悤�ɂȂ�@�q�Ƃ��ďZ�ݍ��݂Œ��҂����ł����̂ł���B�N���ƂȂ�Ηa����ꂽ�Ƃ���ł��������ƂƂ̂��Ă��炢�A�łɍs�����Ƃ��ł����B

�@�����������������ɂ��A�ȑO�͑b�����ƂȂnj����Ă������̂��A�}���Ɉ�ʉ������̂ł���B

�@���͑b�Ŏ�ق��A�����ɂȂ�Ƌʐ�z�u������Ɋp�ނ��˂����A���̏�Œ������܂킵�ƌĂ����@���p�ɂɍs����悤�ɂȂ�B����͓y�Ԃ܂��̕lj��ɂ��������邱�Ƃ������B

�@���������Ȃ��ŁA�ꕶ�ȗ��̌@�����͏������邱�ƂɂȂ�B

�@�₪�āA�吳����ɓ���m�����z�����y�������A�֓���k�ЁA����E���Ɨ��j�͈ڂ�ς��A���̔�Q�̑傫���̕������m�����z�̕��y�������B�����Ɏc���ꂽ�ꕶ����Â��\���̖��c���A���a�̏I���ƂƂ��ɏ�������A�����Ɖ��ɍ��Ղ��Ƃǂ߂�B

�@

�@�������ꂽ��Ղ̎p

�@���̕\��ɕ����Ă��܂������ȂقǁA���@���������Ă��^��Ɛ������肪�R�ς݂���A�m�M�������Č�邱�Ƃ̂ł��鎖�ۂ͏��Ȃ��B

�@����́A���Ƃ��ΐe�q�̊W�ł����Ă��A����Đ��\�N������������A�ˑR�����i��z���o���u�������������Ƃ����Ă���v�ƋC�Â��A���̋��L����Ă����ӎ��̕s�v�c���ɖj�����߂邱�Ƃ�����B

�@�q���e�̋C������m��̂ɁA���ꂾ���̒������Ԃ��������Ă���̂ł��邩��A�ƌ����킯�ł͂Ȃ����A���@�ɂ��A���܂��܂Ȏ������������ꂽ�Ƃ����Ă��A��x�����Ă��܂������_����A���̍s����ӎ���m�낤�Ƃ���A�͂邩�ȍ���Ƃ��Ȃ��B

�@�ł́A�����͂ǂ̂悤�ɂ����班���ł������������E�֓��ݍ��ނ��Ƃ��ł���̂ł��낤���H

�@��̐e�q�̊W���l���Ă݂�ƁA����͓����ɐg��u�����Ƃ��ɋL�����Ăі߂���Ă��邱�ƂɂȂ�B���Ƃ��A�����ɂ͂��������L���͂Ȃ��̂ł��邪�A���悭�l���Ă������߂ɂ́A���@����Ƃ��������炾���łȂ��A�����Œm�蓾�����Ƃ��畜��������ՁA�܂肻�̉��z�����̂Ȃ��ɐg��u���A�����̊����𗊂�ɖ��_�𒊏o���Ă݂邱�Ƃ��K�v���Ǝv���ɂ��������̂ł���B

�@�����ł́A�����w�҂��쐶�ɕ�炷�����̒����ɖK���ݒ�ŁA���܂ł̎��ᕪ�͂��瓾��ꂽ�z������D�肵�A���Ԍo�߂̂Ȃ��ň�ՑS�̗̂l����g�ݗ��Ăčs�����Ƃɂ���B

�@�Ȃ��A�����͈͂����肳��Ă��邽�߁A��ՑS�̂̒��ł̈���̓����ɂ����Ȃ����Ƃ�O�u�����A��ՑS�̑��ʐ}�ƏZ���ԓy��p���i�K�z��}���|�P�b�g�ɂ��̂��A�������s�֏o�����邱�Ƃɂ���B

�T��

�@�쉖�O����Ղ̑�n���̈���ɏZ�����o������͎̂l��ܕS�N�قǑO�̓ꕶ���㒆���A�y��̌^���N��ł͏���V���ƌĂ�鎞���ł���B

�@��n�̉�����̒n�`�ɉ����悤�ɁA�̓������Ƃ���������ł���B

�@��(�P���Z����)�ƁA��(�W���Z���ՂP��)�̉Ƃ̊Ԃɂ́A�l������ł������ʂ��قǂ̋�����������Ă���B

�@�ނ�̐����Ɍ��������Ƃ̂ł��Ȃ�����́A�k���̎ΖʂɎ�������G�̗т�S���[�g���قǖD�����肽���ɗN���o���A��������y���v�܂ɐ������ďW���։^�яグ�Ă���炵���B

�@���̓�����������Ɛ�֏o�邪�A�J�̑����G�߂������ΐ��ʂ͑����͂Ȃ������ł���B�쏰�ɂ͑�n�̊�Ղ��Ȃ��������I�w���I�o���A�ނ�ɂƂ��Ă͑Ő��Ε������邽�߂̐ނ�A����̏Ă���p����ϕ��̂��߂̐ޒ��B��ł�����͂��B

�@�쉏������ɖk�֎��S���[�g���i�ނƁA���ʂ̑�����֍������A�쐅�̗��ޑ傫�ȕ�������B���⒖�ȂǓ����̏W�܂�ʂ���Ƃ��āA�i�D�̗�Ƃ��Ȃ��Ă��������B

�@�W���ɂ��ǂ�A���̉�(�P���Z����)�֓��荞��ł݂�B

�@������́A�J�̐i����h���݂�����o����Ă���̂ł����킩��B

�@�\�Z���`�قǂ̒�q������A���Â������֓���ƁA�\��������炢�̍L���ł��낤���A���̂�≜�܂������ɐ쌴�ň͂ޓy����������F�������Ă���B

�@���₳�ʂ悤�ɂ������̂��A��A�O�{�ׂ̍��e�S�������ɋ߂����̓y��𗘗p�����F���֊|�����A�`���`���ƐÂ��ȉ��������Ă���B

�@���̗h�炮������ɉf���o���ꂽ�����ɂ́A���a��\�Z���`�قǂ̌ܖ{�̒�����������ł���B�ǂ́A����茩�n���܂ł��Ȃ��A�y���@�艺���������ɁA�����h�����߂̖ԑ�̂悤�ȕ҂ݕ������Ă��Ă��āA���̏�ɂ͗��Ɏߊ|�����ꂽ���ˏ�ɗ��ĕ��Ԑ��ɁA���������߂���A���̍��g�݂̏�ɑ���������Ă���B

�@���܂������ɗ����A�������Ȃ��߂�ƁA�Â��̒��ɐ����̏@���G��̂悤�ȓ������������āA�O�̐��E�������߂��Ă���B

�@�����ɏZ�ސl�X�͌����Ȃ��A�������A�����������Ȃ鐢�E�ƊO�Ȃ鐢�E�̑Δ�ɂ��A���邢�͒��Ɩ��Ǝ��𓊉e����悤�Ȉӎ����������Ă���̂ł��낤���H

�@�����������Ƃ�z���A�O�֏o��B

�@���̉�(�W���Z���ՂP��)�������킸���Ȏ��ԁA�O�����猩�鉮���̊O�ς͌����ė��h�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

�@�����̖ڂɂ��Ă����_�ƌ��z�̉����́A���������d���Ȃ��̂ł��邪�A����͉����E�l�̂ӂ邤�A����̂���Ɠ��ȃn�T�~�ɂ�銠�荞�݂��琶�܂��B

�@�a���̃��[�c�͒�������n�������Õ�����B�����E�l�̗p���钆�Ԏx�_�̍\�������n�T�~�̓n���͎��A�����I�B������ɂ��������̎g�p����ꡂ��ɂւ����邱�̎���ɁA�����̈�Ռ����Ɍ����鐮�R�Ɗ��荞�܂ꂽ�����͌����Ȃ��B

�@�Ƃ͂����A�������ɗ�����J�͉��֓`��������B���̉����瑐����~���߁A��ւ��炵�Ȃ���i�d�˂��Ă�����@�Ő��H�𗬂���@���A�����������̂ł��낤���H

�@����ɉ����ɋ߂Â��Ă݂�ƁA�����ނ̋����ʂĂ������ɓy���_�Ԍ�����B�ǂ���瑐�����̊ԂɒG�����@�킵���y�����ݍ��݁A�����̕ۉ��͂����߂Ă���炵���B

�@���̉�(�W���Z���ՂP��)�́A�L���\�l��قǂŐ��̉�(�P���Z����)����܂��傫�����A�����̕����⎺���̍\���͓����ł���B

�@��\�N�߂����o�߂��A�ēx���̑���K��Ă݂�ƁA�̉Ƃ͌����ڂɂ��V�������Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�����͏��X��������ꍞ��ŕ�C����Ă͂������A�˂���Ȃ���̒��ݍ��݂��N���Ă���悤�ł���B

�@�܂��A���̉�(�P���Z����)�̒��֓����Ă݂�B

�@���ꂾ�����R�Ƃ��Ă��������ɂ́A���Ɛ��̗�����ʂ��{�̉ˍ\�g���������A���͂ⓖ���̒��͒��Ԃ���̏�ԂŒ��̈Ӗ����Ȃ��Ă��Ȃ��B���͂��̓�{�̉ˍ\�ŗ����A���ׂẲ����̏d�ʂ��x�����Ă���B

�@�����E��̒��̍����ɂ́A������𗯂߂�O������̂������_�̎c�[���m�F�ł��邪�A���łɍ����ꂪ�i�s�����ɗ����Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@����Ɉ��������A���␂�̏㕔�ɂ͔������ꉺ����A�[���Ȋ������Ȃ���Ă��邱�Ƃ��킩��A���Ԃ��ꂽ�����̒��ɋ��Ղ��������Ƃ��B���͐V�����Z���ւ̓]�p���\�ȏ�Ԃɂ���B

�@��������O�֏o�āA���x�͓��̉�(�W���Z���ՂP��)�֓���B

�@���̉Ƃ��@�����̑ϗp�N�����߂��A�������x���钌�̎�̉��͋ɂ܂��Ă���B���̉ƂƓ������ˍ\�g���O�ӏ����قǂ����ĉ����̒�����h���ł��邪�A���łɓ����̉����S�̂��\�Z���`�������֓|�ꍞ��ł���A�����̐��Ɏ����̒�������߂̂������_�����Ă����Ă͂��邪�A�������E�ɂ��Ă���悤�Ɍ�����B

�@

�U��

�@���N��ɑ���K���ƁA���܂ł������Ƃ͎���A�V���ȉ~���`�̉����̉Ƃ������֗��ꂽ�ʒu�ɏo�����Ă����B

�@���̉�(�`���Z���ՂP��)�͏������B�^���Ɍ������������璆���̂����Ǝ���قǂ̍L���ł���B

�@��q�����肽�Ƃ���ň�u�Ƃ܂ǂ��B

�@�O���猩�������`���~���`�Ȃ̂ŁA���z�u���l�{�Ǝv������ł����̂ł��邪�A�ςȈʒu�ɒ��������Ă���̂ł���B

�@�ڂ��Â��Ɋ��ꂽ�Ƃ���ł悭�ώ@���Ă݂�ƁA�쓌���֒����R�`�ɔz�u�����ܖ{���������̂ł���B

�@�ʏ�ܖ{���ł���Γ������͂��ł��邪�A���������߂����̒�������_�Ɍ����~���`�̉�����o���Ă��āA�R�`�̉E�����������݂̔��o����Ă����̂ł���B���̂��߁A�����̉��ɗ��ƘF���E��̉��܂����Ƃ���Ɍ����Ă���B

�@������ނ́A�O�Ɏg���Ă������̂ɔ�ׂčׂ��B

�@���̉Ƃ̏Z�l���ǂ̏Z������ڂ��Ă������͂킩��Ȃ����A�G�߂�҂��A�[���ȘJ�͂𓊓����đ���ꂽ�ƂƂ͎v���Ȃ��B�ڂ�Z�ޓ��@�ɁA�����˔��I�Ȏ���������̂ł��낤���B

�@�F�ɕ��݊��B�l���ɓˋN�����y�킪���ߍ��܂�Ă���B

�@�y��̌^���͖��炩�ɉ��]���d�E���B�ŏ��̉Ƃ��o�����Ă��琔�\�N���o�߂��A�����ɐV�z���ꂽ�Z���̘F�ɂ͐V��������̓y�킪�g���Ă���B

�@���l�́A�S�y�R�̓\��t���ɂ��\�������S�ƂȂ�A�ȑO�ɂ͂��̒��ɎO����Q�������Η�����悤�ɕ`�����܂�Ă������A���ꂪ�Ȃ��Ȃ�A��������Ƃ����A�������͋����S�y�R�ɂ�镶�l�������W�J���Ă���B

�@�S���I�Ɍ����A���̕��l�͔ނ�̈ӎ��̒��ɂ���A���ۂ�F�����邽�߂̂��̂��r���邱�Ƃ��琶�ݏo����镡�G�ȑΗ��W���A������������A��菸�����i�K�i���Ƃ��������킹�Ă���B

�@���ɁA������Ԃɕω��͂Ȃ����Ƃ���������B

�@���ߍ��܂�Ă��ċC�t���̂��x�ꂽ���A�ȑO�ɂ͕lj��ɍa�x��͌����Ȃ������B���ꂪ���x�̉Ƃł͖ԑ�l�̕҂ݕ��̉��[�����̍a�ɖ��ߍ��݁A�y�ǂ̕�������łɖh���H�v�����Ă���炵���B

�@�����������a�ƌĂ��ǂ���̌@���݂́A�������n�̓ꕶ�W���ł͉��]���d�E�����ɑ��o����ƌ����Ă��邪�A�����ł������Č��Ă���ƁA�G�����̐[���Ƃ̂�����肪����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�܂�A�G���̐[���������A���ꂾ����������Ƃ������������K�v�ŁA����ɂƂ��Ȃ����̂������������a�ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ����^��ł���B

�@���ӂł̒������v���N�����ƁA���̕S���[�g����Œ�����������E���̏Z���Ղɂ͎��a�����݂��Ă������A���������̖쉖�O�R��ՂP���Z���Ղɂ����ꂪ�������B�������A�o���Ƃ��ɔ��\�Z���`�ȏ�̐[���������Ă����B

�@���]���d�E���̎����ɑ��o�Ƃ͌����Ă��A���肳��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ǂ��������̊T�O�ɂƂ���Ă����悤�ɂ��v����B

�@���Â���̘F�ӂɍ������낵�A���̐���l���Ă݂����Ȃ����B

�@�����͔��@���������Ă��A�Z���Ղ̎��ۂ̐[����m��Ȃ��B����́A�k��Ȃǂŏ㕔�����łɔj��Ă��邽�߂����A�����A���a�ƒG���̐[�����W���Ă���Ƃ���Ȃ�A���]���d�E�����_�ɏZ���Ղ̐[���������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�y��[���@�荞�ƁB�y�����B���l�ȘF�`�ԁB�A�z�����̂͊����c�c�c�@hypsithermal�c�c

�@���̂Ƃ��v���o���ꂽ�̂��q�v�V�T�[�}�����Ƃ����C��ϓ����̑��݂ł���B

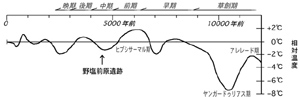

�@������Z��N�قǑO�A���z���������������A�N���ϋC������x�㏸�A�C�ʂ͌܃��[�g�����܂�A�ꕶ�C�i�ƌ����錻�݂̒�n�����C�ɖv������Â��Ă����B���̎������q�v�V�T�[�}�����B

�@�Ƃ��낪���̌�A�ܐ�N����l��N�O�̋C��͈�]�A�q�v�V�T�[�}�����Ȍ�̊�����֕ϓ����A����ʼnJ�̑��������������C�������Ă���̂ł���B

�@���̈�Ղ̎����͎l��l�S�\�N�O����S�N�قǁA�܂��ɉ��]���d�E�����́A���̗���C��̒��_�Ɉʒu���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@���āA�u�^���͔@���ɁH�v�ƍl���Ȃ���A�����グ���̉�(�S���Z���ՂP��)�����ɍs���B

�@�O�֏o�ĕ����͂��߂�ƁA���Ƃ̐��̉�(�P���Z����)���E�݂Ƃ��Ėڂɂ͂����Ă����B��ꎟ���v�y���ǂ���Ɍ����͐ς��A�����k���ɂ���͂��̘F�����łɖ��܂荞��ł��Ċm�F�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@�Ă����I��y��Ђ������B�ꂵ�Ă��邪�A�Ӑ}�I�ɂ܂Ƃߎ̂Ă����̂͌����Ȃ��B�ǂ���炱�̏Z���Ղ́A�܂���ꂽ�y��̒��S�I�Ȕp���ꏊ�Ƃ��Ă͈ʒu�Â����Ă��Ȃ��悤�ŁA�Ƃ̎��͂⓹�ɗ����Ă���y��Ђ̔[�ߏꏊ�قǂ̈Ӗ��ɂ����g���Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B���Ԃ�A�Ă����I���A����͂��̂悤�Ȉӎ��Ŕp������Ă���̂ł��낤�B

�@���݂������߁A����ǂ͂��Ƃ̓��̉Ɛ�(�W���Z���ՂP��)�ɗ��B

�@�����ς�������Ƃ��Ȃ����Ɗώ@���邪�A�́A�����Ă����Z���ՂƓ����B

�@����ɕ����A�V�z���ꂽ���̉�(�S���Z���ՂP��)�߂Â��B

�@���̉Ƃ����������Ȃ��~���`�̉����Ȃ̂ŁA��̐��̉�(�`���Z���ՂP��)�Ɠ����\�����Ǝv���ē�������̂������ށB

�u������A�l�{���I�v

�@�g���Ђ邪�����A��A�O������ĉ����̌`���������B���̉Ƃ͌ܖ{���ŁA����ɎR�`�̗��g���Ȃ��Ă���̂ł��̕����ɉ~���`�̉�����o���Ă��邪�A���̉Ƃ͎l�{���B���̊ۂ��l�p���������̂ł���B

�@�ڂ���܂����ꂽ�C���Œ��֓���B

�@�����͋��قǂ̍L���ŁA������͑�����������Ƃ����\���ނ��g���Ă���B

�@���̉�(�`���Z���ՂP��)�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�ޗ��̒��B�Ɍb�܂�Ă����炵���A�v��I�ȍ\�z�ł��邱�Ƃ�����������B

�@�F�͂ق��ƕς��Ȃ���≜�܂����ʒu�ɂ����Ă��邪�A���ߍ��܂ꂽ�y��͌a���\�Z���`�����`�Ȃ��́B�����ÁX�̂��������œy��̕��l���ώ@�B

�@��������]���d�E���̓y�킾���A���Ɠ��ɓW�J���镶�l�̊Ԃɖ����т����݂��A����炪��̂Ƃ��ĕ`����鐼�̉Ƃ̓y������V�����^���̗l���������Ă���B

�@���̂��Ƃ͉�ʍ\���ɂ��Ă�������B���̉Ƃ̓y��͓ˋN���牺�։��т钼�����ʼn�ʂ��l��������A���̒��ɔS�y�R��\��t�������`�[�t�̕ω��`�Ԃ��`���o����Ă������A���̓y��͉�ʕ������Ȃ��ꂸ�A��A�̗���Ƃ��ă��`�[�t��ω������Ă���B

�@���̗��҂̈Ⴂ�ɑ��ĐS���I�ȕ��͂����݂�A���̉Ƃ̓y��ɂ́A��ʍ\����ɐ��\���A���\�ÂȂǂ̈ӎ����炭��A���`�[�t�̋����I�Ȕ��]�`�ʂ��Ƃ��Ȃ��Η��W���Ђ���ł���A�����̓y��ɂ͑Η��W�����`�[�t���g�̓��֔[�߂��A�����������Ƃ��\����Ă���悤�Ɏv����B

�@�Ƃ͌����A�l�̈ӎ��Ƃ������͓̂d�����i�̐i���̂悤�ɁA���ׂč��܂��Ă������̂ł͂Ȃ��B

�@���܂鎞���ɂ̓G�l���M�b�V���ɑ��l�Ȏp�Ō���A��܂鎞���ɂ͒P���Ȏp�Ƃ��Č���A���ꂪ�₦����������ӎ��̏�Ԃݏo���Ă���B

�@�����ł̂�������A����Ӗ��ł������Ȉӎ��̎w���������Ă��邱�Ƃ͊m���ł��낤���A��҂����l�Ƃ��Ēi�K�I�ɔ��W�����ƌ��߂��Ă��܂��̂́A���̒i�K�ł͊댯���B

�@�Ȃɂ��ɂ���Ĉӎ��̍��߂�ꂽ��ԁA����̓q�v�V�T�[�}������̊��ω����炭��O�I�h���ł�������������Ȃ��B

�@�ω����鐶�Ԍn�B���̕��@���A�̏W�̕��@���A���̕ω��ɍ��X�Ə������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂������A���̂悤�Ȃ��Ƃ��O�I�h���ƂȂ��āA�z�������̊������������炵�����Ƃ��l�����Ă���B

�@�ǂ��Ƃ��Ă��A�S���������̂����o����Ă��Ȃ�����E��������]���d�E�����̓y��B���̕��l�ɂ����A�ނ�̍��܂�ӎ��̏�Ԃ��A�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B��̓y��̕��l�ω��́A���������Ȃ��ł̑��l���Ƃ��āA���̐S�ɓ��荞��ł���̂ł���B

�@����͂܂��ɁA�y��Ɍ������Ƃ�����̂��A���ꂼ��̈ӎ��̋����������đ��l�����Ă����ԂƂ��āB

�@

�V���@

�@���\�N��B

�@���̑���K���Ƃ��ɂ́A���������ʒu���猩�n�����Ƃɂ��Ă��邪�A���̉Ƃ����̉Ƃ���܂��傫���Ȃ��Ă���B

�@�ǂ���瓯���ꏊ�Ō��đւ����Ȃ��ꂽ�悤���B�����̌Âт��悤������A���Ȃ�̎����o�߂��Ă���炵���B

�@���̉�(�`���Z���ՂQ��)�͓�������ֈڂ���Ă���B

�@�쑤�̗����璼�p�Ɋ|���o����Ă��������݂̔́A�삩�瓌��20�K�̕��p�������Ă��邪�A�ǂ������̕��p�ɓ�����ݒ肷�邱�Ƃ��A�ނ�̌��z��̒�ł������悤�Ɍ�����B

�@�����l����ƁA�����̑O�̉Ƃ͓��ɓ������݂����Ă��āA�\���ނ��n��ł������B�V�����ꏊ�ւ̐V�z�ł������͂��Ȃ̂ɁA�����s����ȏ�����܂Ƃ��Ă����̂ł��낤���H

�@�ꃁ�[�g���قǂ̊Ԍ�����A��q�������ĉ����B

�����̍L���͏\���قǁB���đւ��̗l�q���͂�����ƌ��ĂƂ��B

�@�F�����̂܂܂Ɍp�����A���S�~��ɒG�����������L���Ă���̂��B���������a���V�����@�蒼����Ă���B

�@���͈ȑO�Ɠ����ܖ{�����A�����Ɩk�����̓�{���O�̉Ƃ�������p����Ă���悤�ŁA���̎O�{�͐V���ɐݒ肵������Ă���B�����āA���̕����̍L����ɂ�艮�����^�������Ă��邱�Ƃ��m����B

�@���������グ��ƁA�k�����S�̂ɍ���]�̂˂�����N�����Ă���B���̌����͖k���Ɩk�����̒��̍�����ł��邱�Ƃ͗e�Ղɔ��f�ł����B���̂܂ܕ��u��������ɂ��|��͂܂ʂ���Ȃ��B���̏�Ԃŕ�C����ɂ́A�X�������������̂܂܂ɁA��{�̒��̈ʒu�ւ������Ďx�������������@�͂���܂��B

�@�܂�ʼnƉ������m�ɂł��Ȃ����C���ŊO�֏o��B

�@���֕����ɂ�A�E���̓̏Z����(�P���Z���ՁE�W���Z���ՂP��)���߂Â��B

�@���łɎO���̓�قǂ����܂荞��ł��邪�A�����Ɍ�����╨�p���̏́A�ȑO�Ƃ͖��炩�ɗl��������Ă��Ă���B�j�����Ă��邪�`��ۂy��A���邢�͓���̂Ǝv����j�ЌQ���p�����ꂾ���Ă���B

�@���Ԃ�A�Ƃ̌��đւ����s��ꂽ���납��ł��낤���A���̓̏Z���Ղ��y��̎�̓I�Ȕp����Ƃ��Ĉʒu�Â����͂��߂��悤���B

�@���̉ƐՂ̂܂�������Ȃ���A���Ӑ[���╨�̏o�y��Ԃ��ώ@���Ă����ƁA��������ꍞ�܂ꂽ�y��̂ق��ɁA���v���i�s�������߂����܂œ��荞��Ŕp�����Ă���y�������炵���B

�@�y��ȊO�ł́A�j�������Ő��Ε���Ă��I���ڂɂ��B�������A�����͏��Ղ��������A����I�ȍs�ׂƂ��ē�������̗l���������ĒP�i�p������Ă���悤�Ɍ�����B�Ȃ��A�p���╨�̑S�̗ʂ͂��قǑ������̂ł͂Ȃ����Ƃ��L���ɂƂǂ߂Ă����B

�@���āA���̉�(�S���Z���ՂR��)�͂ǂ̂悤�Ȍ��đւ����Ȃ���Ă���̂��낤���A�����`���m�F���邽�߂ɉƂ̂܂�������B�k���̕������낳�ꂽ�������ɍ������������Ƃ��A���ɓ`���y�̊��G�Ɉ�a�����o�����B�����E��ł��ď_�炩���B

�@�O�̉Ƃ���ֈꃁ�[�g����\�Z���`�قLjړ����Ă���̂Ŗk���߂����Ƃ͎@�������A���̉Ƃ̂悤�ɁA�Ȃ����S�~��ɍL���Ȃ������̂ł��낤���H���������Γ����݂̔̏o����Ă�����p���A��쐼�������Ă��Ē�ł͂Ȃ��B

�@���R�Ƃ����^����������A���֓����Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�����̍L���͏\���قǂŁA�ܖ{�̒����������ԁB�������A���Ȃ̂͘F���O���Ă���̂ł���B�Ƃ̈ʒu���ֈڂ������Ƃɂ��F�ʒu��ύX�����邨���Ȃ��������Ƃ͑z������邪�A�k�[�Ɍ�������Ƃ̉Ƃ̘F�ƁA��[�̌��ݎg���Ă��鏰���@�荞�����̒n���F�̊Ԃɑ��݂���A�O�ڂ̐Αg�F�͉����Ӗ����Ă���̂��H

�@����O�O�ɒ��ׂ�ƁA�k���֎R�`�ɒ���z�u�����ܖ{���̉Ƃ����Ă��Ă������Ƃ��킩��B�܂�A���̉Ƃ͓�x�̌��đւ����ւ��O���ڂ̉Ƃ������̂ł���B

�@�ꌬ�ڂ̉Ƃ͎l�{���̋��قǂ̍L���ł��������A�����̗����֑����x����u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁA�@�����̑ϗp�N�����߂���܂ňێ�����A���đւ��Ɏ����Ă���B

�@�ڂ̉Ƃ́A�k���������O�����@��L���A�\��������`�ȉƂɑ���ւ��Ă���B�݂͒�̌����ɐݒ肳��Ă���B

�@�����A�N�����߂��A��̏��K�͂ȕ⋭���K�v�ƂȂ�������A����͍\���I�ɂ͂܂������ԏZ�݂Â��邱�Ƃ̂ł��鎞���ł��邪�A�쐼����̗ɂ��炳��A�����ɂ�����ǂ̕�����Ƃ��Ȃ��Ɖ�����̎��Ԃɒ��ʂ����炵���B

�@�Ƃ̌��đւ��ً͋}����тсA��ꂽ�Ƃ̍ޗ������̂܂ܗp���邱�Ƃŋ}������̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������悤�����A��k�̗����܂�Ă������߂ɁA���̕�����Z���ݒ肵�Ȃ���Ȃ炸�A���ʓI�Ɍܖ{���ł���ɂ�������炸���������Ȃ��~���`�̉����`�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������悤�ł���B

�@�������A�쑤�̕ǂ�������Ă������߁A���̕����@��L���Ȃ���Ȃ炸�A���̂��Ƃɂ��k���ւł����傫�ȋ�Ԃɑ��āA�Z���͈̖͂k�ӂ֍Y�ɂ��߂��قǂ����Đ���y����H�@���Ƃ������Ƃ��z������Ă���B

�@������m�F���邽�߁A���̕����̖��ߓy�������@�点�Ă��炤���Ƃɂ���B���y�ɂ͈╨�̍����͌����Ȃ��B���̂��Ƃ���A���y�̒��B��͊g�������쑤�̃��[���ł͂Ȃ��A�������@��Ԃ����Z���Ղ̖��v�y�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B

�@�����ɏd�v�Ȗ�肪�B����Ă���B�܂�A�Ȃ��쑤�̃��[���w���@�艺���Ă���̂ɁA���̓y��k�֖��ߍ��܂Ȃ��̂��A�Ƃ����^��ł���B

�@�l������̂́A���̓y���ʂɎg�p�ړI�������Ă������ƁA�����Ă��̏ꍇ�ɂ́A���[���łȂ���ΖړI���B������Ȃ��Ƃ����������t�т��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@���̂Ȃ��ł́A���\�N�O�܂Ŋ��Ă��������̐\���Ɩ��ƂƂ���u�߂��艮�v�̂��Ƃ��ɁA���܂ł̖c��Ȏ��Ⴊ�n�C�X�s�[�h�Ō�������Ă����B

�@�߂��肪�~�܂����B

�@�����ɂ��������́A����͒G���ƕs���̊W��z�肵�Ă���u�y�����v�ł������B

�@�Ƃ���A�쑤�Ō@�킳�ꂽ���[���͓y�����Ƃ��ė��p����Ă������ƂɂȂ�A�k���̖��ߍ��݂͕ʂ̓y(�n�\�y)�B���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ƂɂȂ�B

�@�^���͈Ⴄ��������Ȃ��B�������A���̍l�����ɂ������͐��ݏo����Ă���B

�@���āA���������ɗ��Ƃ��B

�@�����̌��đւ��ɂ��A���łɏ��ɂ͐������̒������J�����Ă��āA���̎O���ڂ̒����ݒ�ɗ��p�ł��鏰��Ԃ͌���ꂽ���̂ƂȂ��Ă����͂��B�����̔ݕ���������͂���A�����̒�����쐼�ݒ肵�Ă���̂́A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă������߂��H

�@���̊ԘF�[�ɍ��荞�݁A�ڂ���A���̉ߒ����ϑz���Â��Ă����B

�@�ǂ�قǂ̎����߂����̂ł��낤���A���낻��ގU���悤���Ɨ����オ��A�����Ɍ������Ƃ���ŁA��q�̍����Ɍ��̕�������ߍ����]���d�E���y��̂���̂ɋC���t���B

�@���l�͔S�y�R�ɂ��u���v����A���������̂��B���������ꏊ�ɂ���y��́A���Y�ɂƂ��Ȃ��ٔՂ���������E�ߎM�Ȃǂɔ�肳��邪�A�S�̂ߍ���ł��炸�A�F���̂悤�ɂ��Ă���̂��C�ɂ�����B

�@�����A�ق��̖ړI������̂ł��낤���H

�W��

�@����ɐ��\�N���o�߁B

�@���n����ɐV���Ȍi�ς��o�����Ă���B

�@���̉Ƃ����̉Ƃ����łɂȂ��A���̉Ƃ��璼�ڈڍs�������̂ł��邩�͂킩��Ȃ����A���Ƃ̓��̉Ƃ̐��ǂȂ肠����ɁA���Y���悤�ɓ̉Ƃ��o�����Ă���B

�@�����`�́A�����̉�(�W���Z���ՂQ��)���������\���ŁA�����̉�(�V���Z����)�͋��ۂ̎l�p���B

�@�����݂̔̌����́A���̓����̉Ƃ���̓�쐼�ŁA�N���m���[�^�[�ő���Ɠ삩�瓌��20�K�̕��p�����A�����̉Ƃ͂��ꂪ55�K �𑪂�o���Ă���B

�@���܂ł̂�������炷��A�E���̐��̉�(�`���Z���ՂP��)�ƁE���̓��̉�(�S���Z���ՂR��)�Ɍ�����悤�ȁA�\���ނ����ً}����тт��Ȃ��ō\�z���ꂽ�ƁA�Ƃ������������藧�B

�@���ۂ͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ɛ����̉�(�W���Z���ՂQ��)�ɋ߂Â��ƁA�쑤���琼���ւ����鉮�����̓y���A�O��K�ꂽ���̓��̉�(�S���Z���ՂR��)�̖k���̂悤�ɌE��ł��ď_�炩�����G�������Ă���B

�@�v���N�������̏ꏊ�͈�Ԃ͂��߂Ɍ��Ă�ꂽ���̉�(�W���Z���ՂP��)�̐Ւn�ł���B

�@�قړ��������ɕ������ꂽ���ǂȂ�̉Ɛ�(�P���Z����)�́A�킸���ȌE�݂��c�������Ŗ��v���I���܂���̏�ԁB���̉Ƃ́A����Ɠ������v��Ԃɂ������ƐՂ��@��Ԃ��A�d�˂č\�z���Ă���B

�@���������ł��Ȃ��̂́A�k���@��L���A�쑤���琼���Â��ƐՂ̖��v�y���c���Ă��邱�Ƃł���B

�@�����̒����������ĐV�Z���̒�����ݒ肵���Ƃ��Ă��A��@��L�����ق����A�������ɋ��łȕǖʂ��m�ۂł��A�������݂̕��p����ɐݒ肷�邱�Ƃ��\�ł������͂��B

�@(���̎����ɁA�Q���Z���Ղ͏o�����Ă��Ȃ��Ɣ��f�����B���̍����́A�쑤�̏��ɖ��݂���Ă����y��̌^�����ɂ����̂ł��邪�A�������̓y�킪�Z���������O�̒i�K�Őݒu����Ă����Ƃ���A���̉Ƃ̍\�z��������Q���Z�������݂��Ă����\�����łĂ���B�����āA���̂��Ƃ������Ƃ���Ȃ�A�k�ւ̊g���ɁA�ڋ߂���Q���Z���Ƃ̋������������߂̕���Ƃ������������サ�Ă���)

�@�k�֊Ă���Ӗ��������ʂ܂܁A�Ƃ̒��֓���B

�@�L���͏\���قǁB�ܖ{���ŁA���̔z�u�͓쑤�֎R�`��o���Ă���B

�@�����ƌ��n���������ł́A�\���ނ�������\�Z���`����W���I�Ȋۑ����g���Ă��邵�A���g���ϐ����Ƃ�Ă���B���̍\���ނ̏�Ԃ���́A���قǍ�����������̂Ȃ��ō\�z���ꂽ�悤�ɂ͎v���Ȃ��B

�@�Â��ƐՂ̖��v�y�ɂ�����삩�琼�ւ����Ă̕ǖʂɂ́A���a���ɓ��Ԋu�ɍY���ł����܂�A�y���߂̍����Ă���B����͉Ƃ̊O�̖��v�y���ɂ��߂��炳��A���̓�d�̍�œy�̕������������Ɩh���ł���B

�@���ꂾ���̎��ނƘJ�͂�������̂ł���A�Ȃ��V���ȏꏊ�ɒG�����@��Ȃ��̂ł��낤���H�@

�@���v���Ă���Z���Ղ��@��Ԃ��A�V���ɏZ�����\�z����̂́A�������[�����@�킷���Ԃ��͂Ԃ��A���}�ɉƂ����ĂȂ���Ȃ�Ȃ����Ԃɒ��ʂ��Ă������ƂƁA����I�ɍl���Ă������A�ǂ����ʂȌ������\�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤���B

�@�ʂȂƂ͌����Ă��A���i�K�ł́A���Ƃ̋��Z�n�ɑ��Ă̌Ŏ��A���̂悤�Ȑ��_�I���̂̉�݂����v��������Ȃ��B

�@������������x���n���B

�@��{�\���͂������肵�Ă���B�������A���̉Ƃ��@�����̑ϗp�N�����߂���قǂɘV�������Ă��Ă���B

�@����͓����A�����̑S�̓I�Ȓ��ݍ��݂���͂��܂����̂ł��낤���A�₪�Ėk�����ւ̂��₩�ȓ|�ꍞ�݂ƂȂ��Č���Ă���B�X�Ίp�͍ő�B�T���炢�ł��낤�B

�@�����菭���O�A�����ꂪ�i��ł������k���̒��̗����ցA�和�ɏ�����拭�Ȏx������ꂽ�炵���B�K�����u�����������悤�ŁA�����̉����̓|�ꍞ�݂͖h����Ă���B

�@�S�̂Ƃ��āA���̉Ƃ����낻�댚�đւ��̎����ɍ����������Ă���̂͊m�����B

�@��q�ݏオ��A�O�֏o��B

�@���x�͓����̉�(�V���Z����)�B

�@�V�����͐i��ł��邪�A�\���ނ͌��邩��ɑ����A�P���Ȏl�{���̍\�����̂��̂��A������K�v�Ƃ�����̑����Ƒ��܂��ė��g�̊拭�������߂Č����Ă���B

�@����܂Ō��Ă����ǂ̉Ƃ������h�ȑ���ŁA�G���̐[�����ꃁ�[�g�����Ă���B

�@�����́A�����͒�����A����̐����֊đ���o����Ă���B�������猩��ƁA�F�͎��E�̉E��ƂȂ邪�A���֓���Ɖ~�`�̎����̎���܂��������ɐ��R�ƍ\���Ă���B

�@�y��݂����F�����A���̓y�킪�������B

�@���ڂ���ł������t���ʑ��݊�������A�߂Â����Ƃ����͂�����悤�ȋC�����ɂ������Ă��܂��B

�@�����́A�ꕶ���y����A���`��Ƃ̍��o�����P�̂̍�i�ɐڂ���悤�Ȋ��o�Ŏ~�߂Ă���B�������A�������������Ƃ̍�i�̂Ȃ��ł��A�`�o���ꂽ���݊��Ɉ��|����A�����ْ̋����͂�ӎ��ƂƂ��ɁA��i�̎����Ɋϓ��������邱�Ƃ�����B

�@�܂�́A�����̌����Ƃ���̓ꕶ���y��ɑ��A���o�����ނ玩�g�́A�ǂ̂悤�Ȋ��o�������Đڂ��Ă����̂��Ƃ����A�d�v�Ȗ��ɒ��ʂ������ƂɂȂ�B

�@���̓y��ɂ́A�������鎋���ł͋߂Â����������̂�����B���Ȃ������ɂ͂����v����B����̐Ȃ̂��Ƃ��ɐ������W���邱�Ƃ��A���̓y��ɐڂ���ŗǂ̕��@�̂悤�ɂ��v���Ă���B

�@���������A���퐶���ŖY��Ă��܂��Ă�����̂ɐڂ���Ƃ��̋C���������ǂ�ƁA���a�l�\���N�̎O��ł̌��i���z���o����Ă���B

�@�����A��������𒆐S�Ƃ��鎵�\���ʂɏ��a�����A�{�y���痣�ꂽ�����̐��̓��Ŋm�F����Ă����B�����ŁA�_�Ђ̌�_�̂̋��̒��ɂ܂��m�F����Ă��Ȃ��a��������̂ł͂Ȃ����ƌ������ƂŁA����_�Ђ�K��邱�ƂɂȂ����B

�@�Ƃ��낪��w���ł��������ɂ́A�z���̂��Ȃ����E���҂��Ă����̂ł���B���邱�Ƃ������Ă����������_�傳��́A������畞�ɉ��߁A�Гa�̂���Βi���������Əオ��Ȃ���A�������B

�@�Гa�ɏオ��A�\��قǂ������Ǝv�����A�_�傳���O�ɘA������B�₪�āA�����ȓ����ŋ��Z�܂��𐳂��ƁA�Î�̂Ȃ��ŏj��������_�̂̋��֕�������B

�u�`�Ɛ\���v�Ƃ����A���j���̖��̌��t�����������B

�@�_�傳��͗����オ��A�����p�̂܂ܓ�A�O�x�G��܂�Ԃ�����A��_�̂̋��������痣���A�����̑O�֒��d�ɍ����n���ꂽ�B

�@�����A����ǂ���ł͂Ȃ��B���������G��ŁA�����̗h��Ă���S���f���o����Ă���B

�@���l�̕`���ꂽ�w�ʂ�������ɂ��A����Ƃ̎v���B

�@���̋��͌Â����̂ł͂Ȃ��A�]�ˎ���ɂ���ꂽ�����ł������B�������A��_�̂Ƃ��Ă̎p�́A���낵���قǂɊ�����ꂽ�B

�@���z���A����͂��̂ɏh��u鮁v�A���̐��ɂƂǂ܂�Ƃ����A�̗썰���������̂����m��Ȃ����A���������C�����̂Ȃ��ɁA�ꕶ�l�̓y��ɐڂ��銴��ɒʂ�����̂������͂���悤�Ɏv���Ă���B

�@�Ђ邪�����āA����Ƃ������オ�A���̂̔F���̎d�����A�ꕶ����Ƃ͂��Ȃ�u�����Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�F��������ŕ��l�̈Ӗ���T���Ă����Ȃ���A�`�݂̗̂����ɏI�n���Ă��܂����Ƃ͖ڂɌ����Ă���B�������čl���Ă���ƁA�z���̐��E�ł͂����Ă��A���̏�ɓꕶ�l�����܂��o��ł��Ȃ��ł��闝�R�́A���̊Ԃ̊u���肪���܂�ɑ傫�����߂Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�@�Â܂肩�������F�B

�@����܂łƓ����悤�ɁA�����̕�������e�S���|��������Ă��āA���̕������M�ŕϐ����Ă���B�@

�@�_�傳��͂��Ȃ����A�����ŏj���̗l�Ȃ��̂�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��S���B

�@�W����Ȃ���A�`����Ă��镶�l��q���B

�@�Q�莅�������t�����_�̉�]���琶�܂��A�߂̂���߂̏�����A���Ȃ���̉J�̂悤�Ɋ�ʂ��߂���B

�@���̏�ɂ͕�������S�y�R�ŁA�u���v�`����ɏ\����u9�v�`�̉Q������������ށA���`�[�t�̕ω�����p���l�̏�ʂɓW�J���A���̋��ɂ́A�e���`�[�t�̍��E�̊������ޒ[���A���̉Q���Ƃ��Ȃ��Ĕ��肠����A�A�[�`��̓ˋN�����o���Ă���B

�@�n�������������������ɔS�y�R��\��t���鐸�k�ȋZ�p�B�E�����̉�(�P���Z����)����E�����̉�(�`���Z���ՂP��)�ւƌp������Ă����A�F�ɗp������y��̕��l���A���̉Ƃɂ����Ē��_�ɒB������������B

�@���̕ω��̕����͂������B

�@�ł��������ׂ��S�y�R�̕��l�B����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�X�̋�Ԃɂ́A�S�y�R�̃��`�[�t���ے�����Η��̏������A��ʂ��@�荞�މQ�A�O���A����ɂ��A����Ƃ��͒P�̂ŁA�܂�����Ƃ��͕��u����Η���Z������p�Ƃ��ĕ`�����܂�Ă����B

�@�����o�ďo���������̂́A�@�荞�ݕ��̏��������A�S�y�R�̓\��t������̂Ƃ������l�B

�@�����ł́A�[���ӎ��̒��ɂ������@�荞�݂ɂ��Η��W�̕`�o���A���߂�ꂽ�S�y�R�̃��`�[�t�̒��։������ꂽ�p�B

�@����Ɏ����ڂ�A���`�[�t�̌`��I�ȈႢ�Ƃ��ĕ\������Ă����d�w�I�ȑΗ��W���A�u���v�Ƃ����A�Ƃǂ܂邱�Ƃ̂Ȃ��I�v������킷���r�E�X�̑сu���v�ɂ��������`�[�t�̌`��֏W��Ă���B

�@�܂�A���G�ȑΗ��W�������Ɠ���������Ԃ��Ȃ��琮������A�܂��ɐ�ΓI�ȁu���v�Ƃ����}���݂������Ƃ��Ă���̂ł���B

�@��c�c �r�c�c�@�\�c�c�@�_

�@�_�́A���Ɛ\�ꎚ�ł���킳��Ă����B�\�͎O��̐_�傳��̏j�����́u�`�\���v�̂��Ƃ��ɁA�_�Ƃ̊W�����B�l�Ԃ̘b�����t�͌l���琶�ݏo�������̂ł͂Ȃ��A�_����̌[����`�B������̂Ƃ��Ď�����ꂽ���́B�����������`�ʂ͗m�̓������킸���݂��Ă���B

�@�\�������̂ڂ�ی`�����́u�r�v�`�B��������Ă䂭�ނ�̃��`�[�t�̑��`���_�̕\���ł������Ƃ��Ă��A�ǂ̂悤�Ȏ����Ƃ��ĂƂ炦���Ă����̂ł��낤���H

�@�����̎Љ�́A���łɐ_�X�̑��݂��ӎ����Ȃ����E�֗��Ă��܂��Ă���A�����Ă����͓ꕶ���ォ�牓���u�����Ă���B

�@����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���F���牺����A�����オ���ĕ����̑S�̂����n���B

�@�@�����̑ϗp�N�����߂��A�����̒��ݍ��݂͂��Ȃ�i�s���Ă���B����ɑ���⋭�́A�������␂�ւ̕����I�Ȏx���ł������悤�����A����i�K�œ�k�̗����A����ɖk�Ɛ��̗����ցA��{�̉ˍ\�g�݂��قǂ�����K�͂ȕ⋭�Ɏ������炵���B�A

�@���̉Ƃ��A��������鎞�����ԋ߂ɂ��܂��Ă���B

�@�O�֏o��ƁA�E��̏\���[�g���قǐ���I���W�߂��Ă���ꏊ������B�߂Â��Ă悭�ώ@����ƁA�ꃁ�[�g���ƈꃁ�[�g���\�Z���`�قǂ̑召�̌@���݂�����A�Ă����I���W�܂��Ă���(10 �E11 ���y�B�c ��ՑS�̑��ʐ}�Q��)�B

�@�Ƃ��ɑ傫�Ȃق��͘Z�\�Z���`����@���݂�����A�I���[�����e���X��ɌE���ɍ������\�Z���`������]���d�E���̑�^�y��̔j�Ђ��Ԃꍞ��ł���B

�@�y��͑S�ʁA���D�F����T�[�����s���N�ɕϐ����Ă���A�����ɂ��炳��A��M�j���������̂ł��邱�Ƃ͗e�Ղɂ킩��B

�@���܂荞��ł����I�̈ꕔ���@��o���Ċώ@����ƁA���⎿���I���Z�����A�J�����Ă��̂悤�Ȏ����ɂȂ��Ă�����̂��F�߂��A����ɓ���I���Z�����Ă�����̂܂ł���(���ʐ^���[)�B�@���݂̕ǖʂ̃��[���͌����ēy���B

�@���S�x����Ă���B�������u�Ԃł͂Ȃ��A�����̏�Ԃ��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������Đ�����̂Ɠ����قǂ̍������A���̌��ł���o����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@���炭�l����B�@

�u���ꂾ���̍����́A�Ă����̂悤�ɗq�̂�����Ȃ���Ώo���₵�Ȃ��B

�@�b�����g�������H

�@�������A���̂悤���I���l�܂�����Ԃł͊Ҍ����ƂȂ�͂��Ȃ̂ɁA�ǖʂ̏ēy�͖��炩�Ɏ_�����ŏĐ����ꂽ��ԁv

�@���������؋��̘A�����瓱���o���ꂽ��i�͂������B

�@�召�̌�������A����̏��������͐��W�ߒu���I���B�����̌��ŔR�Ă��J�n�����B

�@�����Ȃ���̏�Ԃ̌��Ɏ}�����ꍞ�܂�A�����������B���̉��ɂ́A�����̂��߂ł��낤���Ă��𓊓����Ďϕ����邽�߂́A������ꂽ��`�y�킪�u����Ă���B

�@�₪�ĔR��������ɐ����ꍞ�܂�A�M������B

�@���̒i�K�Ŗk���̎Ζʂ��狭���������オ��A��̕t�����Ȃ��قǂɉ�����C�ɋ��܂�B���ނȂǂ��g���Ă���A��ɂ̐����ʼnΗ͂͑����Ȃ��̂ƂȂ낤�B

�@�y��̐��n�ɍ������Ă���K���X���̐Ήp���͕ϐ����Ă͂��邪�n�E�͂��Ă��Ȃ��B�ɒ��ڊ|�����Ă����̂ł͂Ȃ��A���ʼn��ɕ�܂���Ԃł������̂ł��낤�B

�@�������A�I�͍ł������ƂȂ�Ό��ɓ��ꍞ�܂�Ă������ߗn��̂悤�ɗZ���B

�@���̌�A�Η͂̎��܂����i�K�ŁA��ʂ̔�M�I���j�������y��ƂƂ��ɂ��̏ꏊ�ɕ������ꂽ�B

�@�����悻���̂悤�ȏ�i���z�肳���B

�@�����Ŗ��ƂȂ�̂��g�p�ړI�ł��邪�A�k���֓�\���[�g���قǗ��ꂽ�ꏊ�ɁA�a�ꃁ�[�g���A�[���O�\�Z���`�Ă��ǂ̌@���݂����W�ΐՂ̌Q�W�������Ă���B����͓���I�Ȗ�O�̒�����Ǝv���邪�A�����̂��̂́A����ɔ�ׂ�Ƒ�`�ŁA�Ȃɂ����ʂ̎{�݂Ƃ��l������B

�@�I���ʂɔ�M�����A�������ێ�����Ƃ���A�ȈՂȏ����|�����قǂ������ۑ��H�������銣����Ƃ��v���邪�A���ꂾ���̏؋��ł͂܂������̑z���Ƃ��������悤���Ȃ��B

�@�W�ΐՂ𗣂�A���ɕ�������Ă���ƐՂ̖��v���m�F���ɍs���B

�@�E���ɑ��݂��Ă������̉�(�P���Z����)�́A�قږ��v���������Ă���B�\�ʂɂ͕����I�Ɍ`���Ƃǂ߂�y�����������Ă���̂ŁA�O�̈╨�p���̏�Ԃ��p�����Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@���v�������������ƂŁA�╨�p�����I�����Ă���悤�����A�܂����⎮�̓y�킪�g���Â����Ă���炵���A���������Ȃ������ɔp�����ꂽ�y��ɁA����Ă��ǂ̌`���Ƃǂ߂鏟��E�������݂��Ă���B

�@���܂肫�������ƂŁA����J�ŏ��j�Ђ��Z���Ղ̊O�ւ�������т����Ă��邪�A�ނ�͂��������y��Ђ����I�ɏE���W�߂ẮA�V�����p���ꏊ�֔[�ߕԂ��Ă���悤�Ɏv����B

�@���ɁE���̐��̉Ɛ�(�`���Z����)���ώ@����B

�@���قǂ܂Ŗ��܂荞��ł��邪�A������ɂ������I�Ɍ`���Ƃǂ߂鏟�⎮�̓y�킪�p������Ă���B���łɉ��]���d�U���̎����ɓ����Ă���̂����A�p���ΏۂƂȂ�y��̒��ɁA���O�ɏđ����ꂽ����V�����A�܂����Ȃ�c����Ă���炵���B

�@���ɁA��������ɔp�₵�����̉Ɛ�(�S���Z����)�����ɍs���B

�@�����Ă����ƂƓ����ɁA���قǂ܂Ŗ��v���Ă���B������͏���E�����U������邪�A�j�Ђ����S�ŁA����͉��]���d�E���̔p������̂ƂȂ��Ă���B

�@�p����ɒ�߂��ꏊ�ɂ��A�p���ΏۂƂȂ�y��ɑ����̈قȂ肪�����Ă���̂ł��낤���H�@

�@���̂��Ƃ���A�Z���ՂƂ����p���ꂪ�A�W���S�̂ŋ��L����Ă���̂��A���邢�͏��P�ʏW�c�A����������A���̉Ƃɋ��Z���Ă����\�����̂悤�ȁA�Z���W�c�P�ʂ��Ƃ̐�L�Ȃ̂��Ƃ�����肪�h�����Ă���B

�@�����A�u�p�����ۂ�ǂ��v�Ō��Ă����悤�ɁA�Z���Ԑڍ�����╨�̑�������l����A���̂���悤�͑O�҂ƌ��킴��Ȃ����낤�B

�@���āA�����Œ��ӂ��ꂽ�̂��A�قڊ��`�̏�ԂŎO�\�Z���`�قǂ̊Ԋu�������Ĕp������Ă�����]���d�T���̓�̂̓y��ŁA����͔S�y�R��\��t�������l�������^�̓y��A��������͖����̏��^�y��ŁA�Ƃ��ɖ��܂荞�k���ɁA�Y�킹��悤�ɗ��Ċ|����ꂽ��ԂŔp������Ă���B

�@�����ŁA���܂܂Ō���ꂽ�╨�p���̏�Ԃ��A�����I�ɐ������Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@�܂��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�p���ꂪ�p�₵���Ƃ̐Ղ֒�߂��Ă��邱�Ƃ��B

�@�����ł͖��܂荞�ނɂ��������A�O�֎��R�ɏo�Ă��܂��y��Ђ������Ȃ邪�A��������������Ԃɔ�яo���y��Ђ́A����I�ɏE���Ĕp������Ă����炵���B

�@�Ί���I�́A���Ղ������������悤�ŁA�j�����M���Ďg�p�ς݂ɂȂ������̂��A�y��̏��j�ЂƓ����悤�Ȉӎ��œ���I�ɔp������Ă���B

�@�����ɔ�ׂ�A�y��̏��Ղ��Ď̂Ă���p�x�͒Ⴉ�������̂Ǝv���A���̂��ƂŎ��X��ꂽ���̂������I�Ɍ`���Ƃǂ߂��ԂŔp������Ă���B

�@���̏ꍇ�A���X�ɉ�ꂽ���͔̂j�Ђ��W�߂Ĉ�x�ɔp�����A�����I�ɒꔲ���������̂Ȃǂ́A�`���Ƃǂ߂���̂�p��������ɕ��X�ɂȂ������j�Ђ��E���W�߂ĕʔp������悤�ȁA�i�K���̂���p���s�ׂ����Ă���悤�Ɍ�����B

�@��҂͏o�y��ԂŌ����A��j�Ђɐڍ����鏬�j�Ђ����͂ɔ�U���Ă����Ԃ��z�肳���B

�@�y��̔j�����Ă����Ԃɂ́A�y�펩�̂��}���ȉ��x�ω��ɑς���ꂸ�ɔj�����Ă�����̂������A�Ă�����ꂽ�ϕ��ɂƂ��Ȃ����̂̂ق��A�܂�ɓy��Â���̏Đ��i�K�ŗ�ߊ�����N���������̂Ȃǂ��݂���B

�@���̏Z���Ղł́A��̓�̂̓y��̂����A���^�Ȃ��͎̂g�p�ɂ���M�łЂъ�����N�����Ĕp�����ꂽ���ł��邪�A���^�Ȃ��̂͌��ɂЂт͂�����̂́A�����͊��S�ȏ�ԂŔp�����ꂽ�炵���A�����ɋ�����ȊO�̔p���������͂��炢�Ă����悤�ɂ��v����B

�@�܂��g�����ԂŔp�������╨�ɂ́A����(�ΎM�̏�Ŗ̎��Ȃǂ�����Ԃ�����)�A����(�s�A�X���̎�����)�A�y��А�(�Ԃ̂�����)�Ȃǂ����X�ɂ��ĔF�߂��邪�A�����̓Z�b�g�Ŏg��������j��������A�܂����L�҂��������ƂŔp������Ă��邱�Ƃ��l������B

�@�y��ɂ́A�@�\�ȊO�ɕ��l�Ƃ���ɂƂ��Ȃ���`�ω��A�܂葼�̓���ɂ͌����Ȃ��������^���ω����t�т��Ă��邽�߁A���錤���҂́A���f���`�F���W�ɂ��A�V�����^���̓y��Ɠ���ւ��Ɋ��`�y��̈ꊇ�p�����N���Ă���Ɖ����A�l�G����T�C�N���Ƃ���Ȃ��ŁA�\����̂̍s�ׂƂ��āA�y��̐����Ɣp�����ʒu�Â���B

�@�������A�������Ă����p�����ۂ���́A�ǂ��������f���Ɏ�����Ȃ��B

�@����Ƀ��f���`�F���W���������Ƃ��Ă��A���̖���˂��l�߂Ă����ƁA�V�������̂�����������Â����̂��̂Ă�Ƃ����ꌳ�I�Ȕp���̏́A����܂ł̎���ł͊m�F�ł��Ȃ��B

�@�ꊇ�p������Ă���y��̒��ɂ��V���̌^�������݂��Ă���ꍇ������A�܂��ꊇ�p�����̂��̂ɂ��Ă��A�o�y��Ԃ��ڍׂɋᖡ���Ă����ƁA���ԍ��̑z�肳��鎖��������A�p�����_�Ŗ����̊��`�i�������̔p������郂�f���`�F���W�I�Ȉꗥ�̔p����Ԃ͊B

�@���`�y�킪�p������Ă��Ă��A�����ɂ́A�Â��^���̌ʓI�Ȕj���p��������Ԃ����Ȃ��ŁA�����g�p����Ă����y��ւ̏��L�ӎ��̔��炬�A���邢�͂܂��Z�b�g�Ƃ��ėp�����Ă������̂̈���̔j���ɂ���Ĉ����N�������p���ӎ��A���L�҂̑r���ȂǁA�����̗v�������ݍ������Ă���悤�Ɏv����B

�@�����Ɍ�����A������ԂŔp������Ă����̂̓y��ɂ́A�ǂ̂悤�Ȉӎ����͂��炢�Ă����̂ł��낤���H

�@

�W���Ȍ�

�@����ɐ��\�N���o�߁B

�@�W���̐����̉�(�W���Z���ՂQ��)�Ɠ����̉�(�V���Z����)�͏������A���͂₱�̋��ɉƂ͈ꌬ���m�F����Ȃ��B

�@�O��K�˂��Ƃ��ɂ͂Ȃ������Ƃ��A���̉Ƃ̓쑤�ɉ��N���O�܂Ō��Ă��Ă����悤����(�Q���Z����)�A������p�₵�Ă���B

�@���̉Ƃ̐Ղ́A�L���͏\�O��قǂŁA�����݂̔̕��p����쓌�̒�ł���̂����A�G���̌@���݂͐��A�������������B�ǂ����ȈՂȉƂƂ��Č��Ă��A���قǒ����ԏZ���̂ł͂Ȃ��炵���B

�@���̂��Ƃ͒������琄�肳���㉮�\����������������ł���B

�@���͌ܖ{�ł͂��邪�A�ǂ����Ă��쑤�̓�{�̗��̒��������肸�A�R�`�ɔz�u����镔�������O�p�`��`�����ɒ�܂����R�`�ƂȂ��Ă����悤�ł���B

�@���̂��ƂőS�̗̂��g���l�p�`�ɋ߂��Ȃ�A���ؒ�������_�ɏW�܂�A���ۂ̎l�p���̉����`�ɂȂ��Ă��܂��Ă����悤���B���̏�Ԃ́E�����̉�(�`���Z���ՁE��)�A�E����(�S���Z���ՂR��)�Ɛ��̉�(�`���Z���ՂQ��)�Ɠ����ŁA��������]�p�ނ�p���A�L�x�ȐV�ނB���Ă���ꂽ�Ƃł͂Ȃ��B

�@�����̒��ł����̉Ƃ́A������܂����ׂ��A�@�荞�݂��B�ǂ����Ă��A��������Ƃ����ƂƂ͌�����A���ꂾ���������Z���������̂Ǝv����B

�@���k�̒����d�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��m�F���A��������܂��O�O�Ɏx���̐Ղ�T���o���B

�@�����̉��Ɍ܂̎x���������o�ł����B

�@���̂����̎l�{�́A�قڒ�����Ԃɂ��邪�A�z�肳��铌���̕��p����͖k������_�ɐ��� 11�K ����Ă���B

�@����炩��ĂыN�����ꂽ��i�B���k�̒���������Ŏ�܂�A�Y�����A�������͓���ւ�����B�������A���̎�܂������������Ƃ��A�����S�̂��E��]�ł˂��ꍞ�ށB���X���֎߂̂��Ă������{�����A�ʏ��5�K�قǂ̌X�ő�K�͂ȉˍ\�g�Ȃǂ̕⋭�ɂ͂���Ƃ��낪�A������ł����A11�K���|�ꍞ�Ƃ���ł��̉Ƃ̎������s���Ă��܂����炵���B

�@�z���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ��������A���������ɗ��Ƃ��ƁA�����k���Ɍ@���݂������c����Ă���F���ڂɓ���B�n���F�ł���B�@

�@�߂Â��Ă݂�Ɠ����ɉ~�`�̐@���݂����݂���A�s�����̌܌̔�M�I���u����Ă���B�������A���̈�͐n���������Ő��Ε��ŁA�ǂɗ��Ċ|������ԂŎc����Ă���B���ꂾ���ł́A�F�[�̏�i�͈łɕ�܂�z������ł��Ȃ��B

�@���̉Ƃɂ́A������C�ɂȂ���̂�����B����͓쑤�̓����߂��̏��ɁA�V�����̉�(�S���Z���ՂR��)�ł�����ꂽ�������������y�킪���߂��Ă��邱�Ƃł���B

�@���̈ʒu�ɂ́A��ɋC�����̌����J�����y�킪���݂���邱�Ƃ������̂����A���̏����I�Ȃ�����Ȃ̂ł��낤���B�Ȃɂ��A���̉Ƃ̔p��ƊW���Ă���悤�Ɏv���Ă���B

�@���ׂĕ�������Ă��܂����Ƃ̐Ղ��A�킯���Ȃ������܂��A�₪�Č��̏ꏊ�֖߂��č��荞�ށB

�@���̏ꏊ�̗��j��[�����ɍ��ނ܂ŁA���炭�̎���K�v�Ƃ����B

�@��w�̗т��킽�镗�́A�u�����Y�C�G���[�ɂ����͂��߂��̗t��������݁A�u�J�T�J�T�b�v�Ƃ����t�������ȂłĂ���B

�@�ꎞ���ė����オ��A�Z���Ԃ̔p�����ۂ��܂Ƃ߂邽�߁A������x�Â����ɉƐՂ����ǂ��Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@�T�����̉Ɛ�(�P���Z����)

�@���łɊ��S���v���Ă���B

�@���̉ƐՂɂ͈ȑO�j�������y��̌ʔp��������Ԃ���Ă������A���̎�̂́E������E���ւ����铌�Ɛ��̉�(�S���A�`���Z����)�̑������Ԓ��ɔj�������╨�p���ł͂Ȃ��������Ǝv����B

�@���łɖ��v�������Ƃɂ��A���̉ƐՂ͎傽��p����̑Ώۂ���͂͂��ꂽ�悤�����A���̖��v�y�ɑ傫���@��Ԃ��ꂽ�`�Ղ��F�߂���B

�@�@����ςȂ��ł���Γy���_�炩���̂ŕ���Ă��܂����A�`���c����Ă���悤�Ȃ̂ŁA���ߖ߂����Ƃ��Ȃ��Ă���炵���B

�@�y����苎��̂��ړI�ł͂Ȃ��A�ė��p�̂��߂ɔp�������╨�ł��T���Ă���̂ł��낤���H

�@�V�����̉Ɛ�(�`���Z����)

�@���܂荞�݂��i�݁A�E�n�ɂȂ��Ă���B

�@�j�������Ί��g���I�������M�I���A�y��̏��j�ЂƂƂ��ɓ���I�ɔp������Ă��邪�A����ɂ܂���A�j����������E������]���d�E���y��̌ʔp�����܂��Â����Ă���悤�ł���B

�@�������A�p���̓��͉z�����Ƃ݂��A���̗ʂ͋}���Ɍ������Ă���B

�@�����ɔp�����ꂽ��v�Ȉ╨�́A�E���̓��Ɛ��̉�(�V���A�W���Z���ՂQ��)�̑������Ԓ��̑O���ɔj���������̂Ǝv���邪�A�ꕔ���E�����̉�(�P���Z����)�ւ������p������Ă���B

�@�V�����̉Ɛ�(�S���Z����)

�@���̉ƂƓ��������܂荞�݂��i�݁A�E�n�ɂȂ��Ă��邪�A������̂ق����p�����ꂽ�������x���悤�ŁA�E�݂��[���B

�@�p���̏́A�E���̓����Ɛ����̉�(�V���A�W���Z���ՂQ��)�̑������Ԓ��̌㔼�ɔj���������̂���̂ƂȂ��Ă���悤�ŁA���̉ƐՂɌ���ꂽ����E�����̓y��͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�A���]���d�E���֔p����̂��ω����Ă���B

�@�W�����̉Ɛ�(�V���Z����)�Ɛ��̉Ɛ�(�W���Z����)

�@���̉Ɛ�(�V���Z����)�͒��قǂ܂Ŗ��܂荞��ł���B

�@���̑�n���̋��ɂ͉Ƃ͂Ȃ��Ȃ������A�������O�쑤�ɂ͑��̖{�̂��������Ă������̂Ǝv���A�����ł̔j���i���p���ΏۂƂȂ��āE���̓�̉Ƃ֕��U�p�����ꂾ�����炵���B

�@���̂��鎞�_�ő��̖{�̂̂ǂ����ŁA���v�Z���Ղ̌@��Ԃ����N�����炵���A���̈╨�̍��������y�������̉Ɛ�(�W���Z����)�֑�ʂɉ^�э��܂�A�ꕔ�������̉Ɛ�(�V���Z����)�̐�����P�����̉Ɛ�(�P���Z����)�ɂ��������ꂽ�悤�ł���B

�@�����̉�(�W���Z����)�����������Z���Ղ̌@��Ԃ��ɂƂ��Ȃ��y���̓�����ƂȂ������Ƃ���A�ʏ�̔j���y��̔p���́A�����̉Ɛ�(�V���Z����)�ƁE�����̉Ɛ�(�S���Z����)�̌E�݂ֈڂ����悤�ł���B

�@�Ƃ��ɁA���̊��̓����̉Ɛ�(�V���Z����)�ɂ͂܂��傫�ȌE�݂��c����Ă���A�����ɔp����Ƃ��Ă̈ӎ����W�������悤�Ɍ�����B

�@���̌i�ς́A�܂��ɓy��̕��Ǝv����قǂł���B

�@���̌�ɖK��Ă݂�ƁA�Ō�̉Ƃ����Ă��Ă����Z���̐�(�Q���Z����)�͊��S�ɖ��v���Ă����B

�@�ǂ����A���v�Z���Ղ̌@��Ԃ��̓y�����ꍞ�܂�Ă����炵���A�����y���E�������̉Ɛ�(�W���Z����)�ւ�������������Ă���A�����ɂ͏o����̌���������y�̓��݂��߂ɂ��d���ʂ��ł��Ă���B

�@���̍Ō�̉Ɛ�(�Q���Z����)�ɂ́A���̖{�̂ɕt�������O�̒����ꂪ�����Ă����̂ł��낤���A��M�I����ꍞ���I�������������c����Ă���A�k���ɂ͌@��o���ꂽ�ǖʂɏĂ��y���`������Ă���B�܂�ŌÑ�̒G�����Z���Ղɂ���ꂽ�}�̂悤�Ȍ��i�ł���B

�@������Ō�ɁA���̋��ɂ́A�Ñ��c�c�����c�c�ߐ��c�c�ւƂÂ��A����N�̐Â������������Ă���B

�@

�u�p���v����

�@�ꕶ����̖쉖�O����Ղւ̒������s����A�蒅���ɂ́A�����w�҃N���[�h�E�����B=�X�g���[�X���w�߂����M�сx�ŏ����\���������D���̂悤�ɁA���܂��܂Ȏ��ۂ�[���l���邽�߂̎��Ԃ�K�v�Ƃ��Ă����B

�@�Ƃ̍\���Ǝ�̉��ɂ��ẮA����Ȃ�̍��Ղ̑��݂���A����Ă��ǎ����ɂ��܂邱�Ƃ��ł����悤�Ɏv����B�������A�y��ɂ��������ƂȂ�ƁA���_�I�Ȃ��̂̔�d���������߂��A���������ɉ��������Ă��Ȃ��B

�@�y��ɕ`���ꂽ���l�̈Ӗ��ɂ��ẮA�܂��܂��������E�ł��邪�A�p�����ۂɂ��Ă͉��������Ă�����̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��B

�@�p�₵���Z���Ղ���A���ʂ̈╨���ݐς��Ĕ�������邱�ƂŁA���������̑���̏�ƍl�����Ă͂��邪�A���R�Ƃ����܂܂ɁA���̖��ɍl�Êw�҂͓��ݍ��ނ��Ƃ��ł��Ȃ��ł���B����A���ۂ��������邱�Ƃ�����ł���̂�������Ȃ��B

�@�����A�Z���ՂƂ����ꂪ�A�ނ�ɂƂ��ĈӖ����Ȃ����炱���A�����Ɉ╨���W�߂��Ă���͂��B�����A���̑���̏�ł���̂Ȃ�A�ǂ̂悤�Ȉӎ����͂��炢�Ă��邩�w�i��m��Ȃ���A���ۂ�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��܂܂Ȃ�ʂ܂܂ɁA���̌��t�������g���Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�@

�@����Ȃ��Ƃ�z�������߂����Ă���������A�w�T���^�N���[�X�̔閧�x�Ƃ����{��z���o�����B

�@���N�O�̏\�ꌎ����ł��낤���A�Ȃ��}���ق����Ă����̂ł��邪�A�ǂ�Ȃɂ������낢���Ƃ������Ă���̂��ƁA�J���Č��ċ������B

�@�Ȃ�Ɣ��ɏ�����Ă����薼�́u�N���[�h�E�����B=�X�g���[�X�@���Ԃ�ɂ��ꂽ�T���^�N���[�X�v

�@���̂���_�b�I�Ȏv�l���@��m�낤�ƃ����B=�X�g���[�X�̖{��ǂ݂������Ă����̂ŁA���̖{����܂킵�ɂ��ēǂݐi�ނ��Ƃɂ����B

�@�������܂���N�O�ɂ�������ܓ�N�Ɂw���^���E���f���k�x���ɔ��\���ꂽ���̂��A�@���w�̒���V�ꎁ���A�u�K���̑��^�v�Ƃ����_���ڂ������ł���B

�@���̋N����͈��܈�N�\��\�O���A�t�����X�B

�@�p������쓌�֓�S�Z�\�L���قǗ��ꂽ�A�h�q�̎Y�n�Ƃ��ėL���ȃf�B�W�����B

�@���̓��͓��j���ł��������������A���̌ߌ�O���B�f�B�W�����吹������O�̍L��ŁA������̃N���X�`�����ƒ���\�����S�\���̎q���������A���E�҂̓��ӂ̂��ƂɁA�T���^�N���[�X�����Ԃ�ɂ����Ƃ����̂ł���B

�@����́A���̃A�����J����A�����ꂽ�h��ȃN���X�}�X�̏K�����A�L���X�g�̍~�a�Ղ��ً�����������̂Ƃ��Č��������邽�߂̍s�ׂł������Ƃ����B

�@�����B=�X�g���[�X�͂��̖��̈Ӗ��ɂ��āA�T���^�N���[�X�̂����炷�q�ǂ������ւ̃v���[���g�Ƃ������^�̂���������܂߁A�N���X�}�X�̗��j�I�ȕϑJ��ǂ��B�����āA�ΌY���ꂱ��������ɂ�����N�ԏ��ł��Ă����A�J�g���b�N����ً������Ă����V���h�点�Ă��܂����Ɖ����A�V���j�悤�Ƃ��āA�������ċV��̉i�������ؖ�����菕���������̂��A�ƌ���ł���B

�@���́A���̏Ռ��I�ȃT���^�N���[�X�̉ΌY�ɋ������������̂ł͂Ȃ��B�����B=�X�g���[�X�ɂ���Č���Ă���u���^�v�̗��j���ɒ��ڂ����̂ł���B

�@��̔p��Z���Ղ����̑���̏�Ƃ��đ��݂��Ă���Ɖ��肷��A�����ɂ͑��E�֕����܂�Ƃ����A�����̑��^�̈ӎ�����݂��Ă���Ɣ��f��������ł���B

�@�����B=�X�g���[�X�̘_���t�ɂ��ǂ�B

�@��������A���e��������J�g���b�N�̍��X�̍~�a�Ղ͏\�Z���ɍs���Ă������j�R���E�X�ՂɁA�܂��A���O���E�T�N�\���̍��X�̏H�Ղ�����A�q�ǂ����������҂̖��������A��l���������i�������グ��n���E�B�[���Ղ̓P���g�l�̃T���n�C���ՂɁA�����ăN���X�}�X�Ɍ�����A�q�ǂ��̐����͂����߂邽�߂ɑ�l�������q�ǂ��蕨�Ŗ��߂������Ƃ���T���^�N���[�X�`���́A�I�����_(���j�R���E�X���Ӗ����錾�t���V���^�N���[�X)�����ǂ萹�j�R���E�X�Ղɍs���������Ƃ��q�ׂĂ���B

�@���j�R���E�X�Ղ͎��q�ǂ���h�点���Ƃ����鐹�l�j�R���E�X���������A�܂��n���E�B�[���̋N���Ƃ����T���n�C���Ղł͎��̐_�T���n�C�����������ĐV�����N�Ɠ~���}���邪�A��������q�ǂ������͕ϑ����A�������˂�����A��i�W�߂�����B

�@��������������ɒ��ڂ��A�����B=�X�g���[�X�͂���ɗ��j�������̂ڂ�B

�@�Ñ�M���V�A�E���[�}���ォ��A�����ɂ�����܂ł̏\�̍Ղ�ɂ́A�Ñネ�[�}�̃T�g�D���k�X�Ղɂ݂���悤�ȁA�K�w�g���������蕨�̌����ƁA���̌�ɗ��s�C�������N�����j�������݂��A�����ł͘A�т̋����ƁA��҂����ɂ�鋶�에���Ƃ����Η��I�ɂȂ��肠���\���̗ގ������F�߂���Ƃ����B

�@���̃T�g�D���k�X�Ղ͉���̍Ղ�ŁA�s���̎��҂̗���J�邪�A��Î҂ł���T�g�D���k�X�_�͉䂪�q���ނ��ڂ�H���V�l�Ƃ��ĕ`��������ŁA�q�ǂ������֑��蕨�������Ă���p�̐������n���E�̈����Ƃ���Ă���B

�@�����B=�X�g���[�X�́A���N����K��Ă͎q����������Ă����Ƃ����A�u�G�u���E�C���f�B�A���́u�J�`�[�i�v�̉��ʍՂ�ɂ��G��Ă��邪�A���������Ȃ����璍�ڂ��ׂ����̈ꕶ�Ɍ��y���Ă���B

�@���҂̐��E�ɁA���҂����ǂ��Ă���B���҂͐��҂����ǂ�����A�ӂ߂��ĂāA���҂���̕�d�②�^����邱�Ƃɂ���āA���҂̊ԂɁu�h��̐��E(�����h�E���B���F���f�B)�v���A���肠������B�����āA���ɓ~��������Ă���B��������������̂��B���̂̂��N���X�}�X�ɂ́A���蕨�ɕ�܂ꂽ���҂́A���҂̐��E�𗧂�����A���̔N�̏H�܂ŁA���҂����̐��E�ŁA���a�ɕ�炷���Ƃ�F�߂Ă����̂ł���B�@

�@�������Ă݂Ă���ƁA�~���𒆐S�Ƃ��邳�܂��܂ȍՂ�̊��ɗ���Ă�����̂́A�Ď����Â��ɂ��܂肭���͂�̋G�߂ւ̊����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

�@���z�̎�܂�A��������̂̎���\��������G�߂̓����B����͂܂��ɐl�ԊE�ɂ������E�̐i����z�N�����A�~�q���G���E�G���f�u�����v�ɓo�ꂷ�鋕���̐��E�̍L����̂��Ƃ��ɁA�l�X�����A�킭�S�I�Ȃ͂��炫�����������炷�B

�@���̂悤�ȍՂ�̒�ł́A���l�ɂ������Ă��Ȃ��q�ǂ��́A��E�̎g�҂Ƃ��āA���邢�͗�̂��̂��̂Ƃ��Ă������A��l�����ɑ��^�����߁A�܂���l���������^���邱�Ƃŗ�E�̑ގU���肢�A���Ɛ����̑h����͂������Ƃ���B���ꂪ�~���ł���B

�@�~���Ղ�́A���E�̂��܂��܂Ȓn��ɔF�߂��A�킪���ɂ����Ă��A����\����̓��̈�̎q�A���邢�͏\���\���̏\����Ȃǂɗގ�����s�������邱�Ƃ��ł���B

�@�����̍s���ł́A�q�ǂ��������m�_(��̎q)����������(��̎q��)�ŁA�y��ł��Ȃ���ƁX���߂���A�݂Ȃǂ̊�i����̂ł��邪�A���̂����Ɏq�ǂ������́u��̎q�݂�����̂͋S�߁A�ւ߁A�p�̐������q�߁v�Ƌ����̂悤�ȕ�����ƂȂ���Ƃ����B�܂��ɁA�S�E�ցE�p�Ƃ������E���ے�����悤�Ȍ��t���Ȃ�ׂđ��^�𐿂��̂ł���B

�@���̍s���́A�����ł͕�������܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ł��邪�A���̂ق��̍s�����܂߁A�ǂ����킪���̏ꍇ�͐��j�R���E�X�A���_�T���n�C���A�p�̐������n���E�̈����T�g�D���k�X�A�J�`�[�i�_�̂悤�ȁA���m�Ȑl�i�_���݂��Ă��Ȃ��B

�@���̂��Ƃɂ��Ē���^�F���́u�_���K���v(�w�u�����{�̌Ñ�M�P�x)�̂Ȃ��ŁA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���

�@�����킪���̐_�_�ϔO�̓A�j�~�Y���I����_��i�`�����Y���I���R�_�̈ӎ������łŁA�l�i�_�̊ϔO�͂Ȃ������n�̏�Ԃɂ������B�Ƃ��낪�_���K���̉ߒ��ŁA�l�i��L���镧��F�Ƃ̑��ւɂ����āA����_�⎩�R�_��l�i�����邱�Ƃ��\�ƂȂ����B�����āA���̑��`�I�\���Ƃ��āA����F���ɑΔ䂵���_�������������B

�@���āA�����܂ł̉ߒ��ŁA�킸���ł͂��邪�킩���Ă����̂́A�ꕶ����̈╨�p���ɖ^���̋V��I�v�f������Ƃ���A�����ɋ��߂���ӎ��́A���̂悤�ȓ~���Ղ�Ȃǂɕ\�����F���Ɩ��W�ł͂Ȃ���������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@��������́A�w�i�ƂȂ��������ɐl�Ɛ_�Ƃ̂������ɍi�荞�݁A����������̂ڂ�Ȃ��œꕶ�Ƃ�������̈ӎ������ʂ��Ă������Ƃɂ���B

�@�����̒m��Ƃ̐_�B����͋����ƈӎ��̂Ȃ��ő��݂��Ă���B�������A���������̕������}�ƌ����镐�m�c�̎���ł����Ă݂�A����s�����猌���ƂƂ��ɒn���Ō��ꂽ�҂������}��g�D���A���łȘA�т�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂ��Ă����B

�@���̂悤�ɋ����̂̈ӎ������łł���������ɂ́A�_�͉ƂɈ˂�ׂ����i�ȏ�ɁA�����̑S�̂̎��_(�E�u�X�i�_)�Ƃ��Ă̐��i�����߂Ă����ƌ����邪�A����������炵���傫�Ȃ��Ƃ���́A�ޗǎ���̌��n��������������A�O����g�@(723�N)�ƁA���c�i�N�����@(743�N)�ɂ���B

�@�y�n�̎��L�����F�߂�ꂽ���Ƃɂ��A�n���̍����͍r���̊J����ϋɓI�ɂ��������߂�B�������A���̂��Ƃɂ��J���͂����U���A�Â����ォ��̎����̂Ȃ��ɋ��������Â��Ă������ݕ}���̊W����C�ɕ���Ă��Ă����̂ł���B

�@�܂�A����܂ł́A��q�͕���̉ƂŐ������c�܂�A�܂��J���͂ƂȂ肪�����V�v�w��o�ϓI�ȉ��������Ȃ���q�ł����Ă��A�����̋������т��̒��Ő������ێ����Ă������߂̑��ݕ}���̊��s������A�����̗̎�������ޕx���w���H�����^���Ă�����i���w���{��ًL�x�ɂ��`���o����Ă��邪�A���ꂪ���Ă���̂ł���B

�@�J���Ɏ��s���A���Q�̖��ƂȂ�҂������ɂ��ӂꂩ���邪�A���Ƃɂ��~�ςƂ́A���̐����Ώ��Ö@�I�ȑ��ʂ����B���O�̊Ԃɂ͕v�w�E�q���������т���ꂽ�A�v���Ȏq��{���Ƃ������͋~�ϓI�ȉƑ������߂��邱�Ƃɂ���āA�\���I����ɂ͉ƕ��E�ƒ��̎x�z�����Ƃ���ƕ��������������Ă����̂ł���B

�@�܂�A����ȑO�̎���ɂ����ẮA�_�͋����̑S�̂̎��_(�E�u�X�i�_)�Ƃ��Ă̐��i�����߂Ă����̂ł���B

�@����ɂ����̂ڂ�ƁA�����̋����̂͌��������߂��O����g�@(723�N)�{�s�ȑO�̎����ɂ�鑰�c�g�D���l�X�̋��ł��J���`�����Ă����Љ�ւƍs�������B

�@�����ł́A�_�͑c��_�Ƃ��Ă̐��i�����߁A�c��M��w�i�Ƃ��Ď����̌n�����d������ӎ����͂��炢�Ă����B

�@���̂�����́A�Õ�����̈�R�Õ�(��ʌ�)����o�y�����S���̖����ɂ��\����Ă���A�����ɂ͐���l����N(�܂��� 531�N)�ɋL���ꂽ�A�I�z�q�R����I���P�m�I�~�ɂÂ��A����ɂ킽��n�������ۛƂō��ݍ��܂�Ă���B

�@���̃I���P�m�I�~�́u�َu�v�����Ƃ��c�Ƃ��đ�X�剤(�V�c)�Ƃɂ����A���̂Ƃ��Y���V�c�̂��Ƃōc�����x������߉q���̑����ƂȂ��Ă���B

�@������������ɂ����āA�n���ɂ�������ӎ��́A�n���̗L�͂Ȏ����ɂƂ�A����̑��݂��ؖ�������̂Ƃ��ďd������Ă����悤�ŁA�܂����̂��Ƃ��c��M�W�����Ă������Ƃɂ��Ȃ�B

�@�������炳��ɌÂ�����́A���m�Ȏ������������߂ɁA�Ñォ�猩�ʂ����ӎ����E�ւƓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�c��_�̊ϔO�͑����Â����ォ�甭�����Ă������Ƃ��\�z����邪�A���̑n�o�ɂ̓V���[�}���Ƃ��Ă̛ޏ����傫�Ȗ������͂����Ă����ƍl�����Ă���B�@����������p���E�̂Ђ낪��̂Ȃ��ł́A�����ϔO�̋��܂��w�i�Ƃ��A�l�Ԏ��̂̎�̓I�ȋ@�\�ɊS�����܂��Ă����Ƃ����B

�@���������Ȃ��ŁA�l�Ԃ́A�s�����N�������邩�����s�v�c�Ȑ��_�����ɂ��āA���̍����z�I�ȃq�g�_�}�̋@�\�Ƃ��Ċ��Ă����Ƃ����B

�@����͐���M�̂Ȃ��Ő��������̂ł��邪�A���̑c�`�ɂ́A���R�E�̂Ȃ���������Ƃ�������ГI���ۂ��N�������̂��I�яo����A���̋@�\���\�ɂ��鍪���I�ȃG�l���M�[�A���̃^�}�ɂ�������Ă�������ȏ@���ϔO�����݂��Ă����Ƃ����Ă���̂ł���B

�@���A�A���A���A�ւȂǂ̎��R�_�����݂�����A�����������R�_�̂��G�l���M�[����݂������l�i�_�����ݏo����Ă���킯�ł��邪�A���̐l�i�_�͌��͂ƌ��т��₷���A�j���������߂Ȃ���\�ۉ����Ă����B

�@�������A�킪���ł́A���̐l�i�_�̊ϔO������߂ĊŁA��ɏq�ׂ����_�T���n�C���∫���T�g�D���k�X�̂悤�Ȑ_�͌����Ă��Ȃ��B

�@�ł́A���̌Â�����ɂ��鎩�R�_�ɑ���ӎ��Ƃ́A���������ǂ̂悤�Ȃ�������݂��Ă����̂ł��낤���B

�@�����w�҂̋{�{���́w���ԗ�x�̒��ŁA���R�_�b�w�h�}�b�N�X�E�~���[���[�̎��̈ꕶ�����p�����̂��A���ԗ�ɂ����鎩�R���ۂƂ̐[�����т�������Ă���B

�@�l�Ԃ����E�֓������ŏ��̒����ɉ��āA���R�قǎ��R�łȂ����͖̂����Ǝv�����B�ޓ��ɂ͎��R�͈̑�ȋ��n�ł���̑�ȋ��|�ł������B����͋��قł���i���̊�ւł������B���̊�ւ̈�����ʂ�

�@���R�I�ł���ƌĂꂽ�̂�ꡂ��Ɍ�ɁA���ꂪ�P��ł���A�s�ςł��萳�K�I�ɉ�A���邱�Ƃ���������Ă���ł���B������ɏ@���v�z��@����̌���ɍŏ��̎h����^�ւ��̂́A���n�Ƌ��|�Ɗ�����J����Ă�邱��䩔�����̈�A���̋��فA���̊�ցA�m��ꂽ���̂ɑ��邱�̍L��Ȓm��ꂴ����̓��X�ł���B(�w�@�������̌����`�ԁx)�@

�@�����āA�{�{��ꂪ���p���B�C���Y�������K�肵�Ă������Ƃɂ��A�����̑c��́A

������@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�k�̘J���̎n�܂�

�h�̉ԁ@�@�@�@�@�c�c�c�c���܂�

�قƂƂ����̖����c�c�c�����n���

�̂悤�ɐ����I�Ɋ���o���ꂽ��ɂ������A���R�̗�̂ق������S�������̂ł���A�Ǝw�E���Ă���̂ł���B

�@�G�߂�m��ɂ́A���z�̉^�s���������Ȃ��A�������������Ă݂Ă���ƁA�킪���́A���R�w�҂����āu����I�Ȍi�ρv�Ə̂����悤�ɁA�A���A�����A�啗�A���ȂǁA���ړI�ɋG�߂�m�邱�Ƃ̂ł�����̂������B������P�ɋG�߂̕ω������ł͂Ȃ��A�Ⴆ�A�J�}�L�����̉��̂ق��ɑ������Ɠ~�ɐႪ���Ȃ��ȂǁA�G�߂���肵���L�������\�����Ă���̂ł���B

�@���z�̉^�s�͌v�Z�ł���قǂɐ��m�ł���B�������A����I�Ȍi�ςɂ���킪���ł́A�n�\�̋C�ۂ͒��[�ňقȂ�A�˔��I�ȗ��J������������݁A���G�ɐ�ϖ�������B

�@�H����~�ɂ����鎞�����C�r���B

�@�������߂邽�߂̕��̐_�ǂ��A���ǂ��Ȃǂ̍Ղ肪�e�n�Ɍ����A�܂��{��_���ɂ����_�̋��͂��F�肷�闳�c���_�ՁA�ΐ_���x�z���邽�߂̒��Ղ�����B

�@�����́A��N�Ɋ����������ߖ@�̖@�T�ł���w���쎮�x�ɂ��̏j�����L�ڂ���Ă��āA���Ղ�̋N����̋N���_�b���邱�Ƃɂ��A�Ђ���]�������A�L�v�Ȃ��̂ƂȂ����Ƃ��F�肵�Ă���B

�@�����ɁA�����́A���R�_���J�鐸��M�̐₦����Ӗ��������o�����Ƃ��ł���B

�@���̌����ɂ�����̂́A�܂���

���ؙ������c�c�c�c�c�c�c�c�c�w���{���I�x

���A�ؗ��A������

�@�@�@�@�@����Ђčr�Ԃ��c�c�u�o�_�����_�ꎌ�v

���،���Ђ����c�c�c�c�c�c�c�w�헤�����y�L�x

�Ƃ����A���_���E�ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�����́A�݂ȕ����Ƃ���̐���ł���A�댯�A���邢�͉��炩�̔��f��K�v�Ƃ���Ƃ��A���������Ă������̂ł�����B����Ă��������I�ȃG�l���M�[�́A�^�}�Ƃ�����́B�@

�@���@�����@�؍��@�M���@�l���@�����@�c�c�c

�@�����͋�̓I�Ȃ��̂���A����ɊT�O�I�Ȃ��̂ւƈڍs���Ă������Ƃ��l�����Ă��邪�A�l�ԂɊQ���y�ڂ��������߂邽�߂ɂ́A�Ñ�ɂ����Č��t�̗�Ђ������Č��j��(���t�ŏj������)�����߂̐_�Ղ���s�����ƂŁA�Ђ���������悤�Ƃ��Ă���B

�@�������A�����̂Ȃ��ɂ͏M��̂悤�ɁA�l�Ԃ�����o�������̂ւ̗�͂̊�������݂��Ă���B����́A�O�v�̎����Ɍ��邱�Ƃ��ł���B

�@���̍O�v�Ƃ́A�̂��ɐ���l���ܔN�����N�ԓV�c�ɍ݈ʂ��錰�@�V�c�̂��Ƃł��邪�A���̂Ƃ��͗Y���V�c�ɕ����E�Q����A�Z�̉��v�ƂƂ��ɖ���ς��Ĕd��(���Ɍ�)�̓ԑq�̎�ł������k���̂��Ƃɐ������Ă����B

�@�����āA�����ł̏k���̐V�z�j���̐ȂŁA�g���𖾂������Ƃ����ӂ��A�j�����͂��߂��̂��u���{���I�v�ɓo�ꂵ�Ă��鎟�̎����ł���B

�@�z���ł߂ė��Ă��A�V�����������т��銋�̍���A�z���ł߂ė��Ă����́A���̉Ƃ̎�l�́A���S����߂���̂ł��B�������肠����������́A���̉Ƃ̎�l�́A���S���������������̂ł��B �c�c�������萘�������� �c�c ��������u�����V�� �c�c �������茋�킦����⊋�� �c�c ��������@�@�����������c�c

�@���ׂĂ͂��̉��̎�l�ƂȂ�k���ւ̎^���ł��邪�A�����Œ��������̂��Ƃ̍\���I�Ȋe���ʂ����������ɏo����Ă��邱�ƂŁA�����͂��ׂĎ�l�̐S����߂邱�Ƃɂ�钷���ւƌ������Ă���̂ł���B

�@�܂�A���̂��Ƃ��t�ɂ��ǂ�A

���т��銋�̍�

�z���ł߂ė��Ă���

�����������

����������

�u�����V

���킦����⊋

��������

�ɂ��Ă̋��łȉi�����Ƃ������ƂɂȂ�A����͎�l�ɑ��Ă̍����߂ł���Ɠ����ɁA�������̂ɑ��Ă̍����߂ł��������͂��ł���B

�@�Ђ邪�����āA�ɐ��̍c��_�{�ɂ́A���Ă̌Â��_�̂ł������Ƃ����A�V�䒌������B

�@���̒��́A���O�{���a�̒����̏����ɘZ�\�Z���`�قǂɖ��ߍ��܂ꂽ���ŁA�n��ւ͋�\�Z���`�قǏo����Ă���B

�@�����Ă���ɂ͌ܐF�̕z��������A���t�傪�����Ă���炵�����A���̂܂��ɁA�_�X���Q�W����_���Ƃ��āA���S�����̓V���D�Ƃ�����y�킪�ςݒu����Ă���Ƃ�����B

�@�֘A���鎖���́A�w���{���I�x�_���V�c�̎��тɂ��o�ꂵ�Ă���B

�@���̂Ƃ��_���V�c�́A���݂̓ޗnj�����s������ɂ������R�ɔY�܂���Ă����Ƃ����B���������Ȃ��V�c���炪�F�������A���̖��̒��Ɍ��ꂽ�V�_���A���̂��Ƃ�������B

�@�V���R�̎Ђ̒��̓y���Ƃ��āA�V���D(����Ȃ���炯) ���\������肠�킹�Č��D(�_��������_���ȕr)������ēV�_�n�_���h���Ղ�A�܂������f(�S�g�𐴂߂čs����)������B��������Α��͎��R�ɕ��炮�ł��낤�B

�@�V�c�͂��̖��̂������ɂ��A���\���̕��D�ƁA���\���̎�œy������������A����Ɍ��D������A�g���̏㗬�œV�_�n�_���Ղ�B

�@�����āA����Ȍ�A�V�c���g���V�_�̜ߑ�Ƃ��čՂ�������Ȃ����ƂƂ��A���D�����D�A�̖������������A���̖�����㦏ۏ��A�d�̖������R�����X�Ɩ��t���邱�Ƃɂ����Ƃ����B

�@�����̂��Ƃ��炷��A����y��͐_�삪�����悹���ď��ڂ���̂Ƃ��Ĉӎ�����Ă��邱�Ƃ͖����ł���B

�@����A��̎����̃����ɂ��Ă��A�����[���_�����\�I�܂œ`�����Ă����B

�@����͐z�K���(���쌧)�̓~�Ղ�Ƃ��āA����̏\���痂�N�̎O���܂ōs��ꂽ�䎺�_���ŁA�����ł͘m�łł����_�̂̎ւ��A�y�����Ă��点�A�E�炳���邪���Ƃ��ɍ�肩�����Ƃ����A�Ō�ɂ͒����\�Z���[�g���\�Z���`�A������\�l�Z���`�قǂ̑�ւ��Ȃ��Ă����B�����āA���̏ꂪ�A�~�G�̏�Ђ̏d�v�ȍՎ��̏�ƂȂ邱�Ƃ��g��T�q���ɂ��Љ��Ă���(�w���\���{�̎M���\�x)

�@���̎��́A

�匊���@��āA���̓��ɒ��𗧂ē����������Ċ����Č��̐��A�y���x�ւ���(�w�z�K�喾�_�G���x)

�ƁA�L�^����Ă��邪�A����͂܂��ɖ쉖�O����ՂŌ��Ă����ꕶ����̒G�����Z���ՂƓ����\���̂��̂ŁA�u�y���x���v�Ƃ��������肩��y�����̌`�Ԃł��������Ƃ��ސ�����Ă���B

�@�����ł̂�����́A�ւ̓~�Ă肷���Ԃ�G�����̏Z���Ɍ����ĂĂ���A�����n���I�Ȃ��̂Ƃ��āA�Ƃ肠�����Ă���B�Ƃ���A�A�z����Ă���͓̂ꕶ����̔p��Z���Ղ��n���ւ̓����ƍl�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���A�Ƃ����^�O�ł���B

�@�������A��̈ɐ��_�{�̔閧�߂������Ɠy��̂���悤������������A�p��=�����̂���=�n���I�Ŏ������Z���Ղɑ��݂���A������܂��p��=�����̂���=�������y��Ƃ����\�}�̒��ŁA��������_�̜ߑ�I�ȗv�f�������ϑz����Ă���̂����c�c

�@���̒��������̗����A�������낻��I��낤�Ƃ��Ă���B���̔]���ɕ����яオ�낤�Ƃ��Ă�����́A����͎��̌����̗���\�������錾�t�ł���B

�@�N���[�h�E�����B=�X�g���[�X�́w�₫�����Ă��̓y�����x�B���Ƃ����ς��ȏ����ŁA�\���̃J�o�[�ɂ̓��^�J�ƃi�}�P���m�ƃz�G�U���̑N�₩�ȐF�̊G���`����Ă���B�܂�ŊG�{�̕\���̂悤�Ȃ̂��B

�@����傫�ȏ��X�ŁA���R�ɂ��̖{�ɏo����Ă���A���̓ꕶ�y��̕��l���E��m�낤�Ƃ��銴�o���A�������܂���邱�ƂɂȂ�B

�@���̏��ɏ�����Ă������t���A�����яオ��B

�@�y����̐E�l�Ƃ��̐��i���A�V�E�̎x�z�҂ƒn��A���E�A�n�����E�̎x�z�҂Ƃ̒������ƂȂ�Ƃ����l�����܂މF���n���_�́A�Ȃɂ��A�����J�嗤�݂̂ɌŗL�̂��̂ł͂Ȃ��B�����ł́A���{�̌Â��_�b�̗�������Ă����ɂƂǂ߂悤�B���̗��I�Ԃ̂ɉ��S���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂����{�@�@�_�b���܂��A�����m���͂��嗤���ꂼ��ɂ��̍��Ղ��Ƃǂ߂��A�M�ƕ\�ۂ̌Ñw���甭���Ă��Ȃ��Ƃ�����Ȃ�����ł���B

�@���̈ꕶ��ǂƂ��A�ꕶ�y��̕��l�ɐ_�b�I�Ȑ��E�̓��e�������A�Ȃ���A�Ƃ����e�[�}�ɓ��ݍ��ނ��Ƃ����ӂ����̂ł���B

�@

�n���̖��{

�@�l�e�̌����Ȃ������T�K���I���A�b�͂��Ƃ̔��@�����̏�i�ւƂ��ǂ�B

�@

��O�O�O�N����

�@�V������N�I���������A�ꃖ�����߂��Ă����B

�@�z���Γ�\��̂���A���R�Ǝl�\��㔼�ɂȂ����琼����N�֓���̂��ƁA��������̏����Ȋ���������Ă����B

�@�Ƃ��낪�A���̉����o�����Ǝv���Ă������Ƃ��A���ꃖ���O�ɏ����Ă����̂ł���B

�@���̂Ƃ������̋C�����͂ǂ������������B���������ƁA����ł́A�����Ƒ��̊i���̒����甭�����ꂽ���X�̎��ۂɐS�����܂��Ă������ɂƂ��āA������N�ւ̐ߖڂ̓e���r�W�����̒��ł������Ȃ��ʂ�߂��Ă��܂��Ă����B

�@�V���Z���Ղ���o�y������ʂ̔p���╨�́A���w����݂��A�ߗׂ̕��X�ւ����J���ꂽ�B�����A�����͏I�Ղ��}�����Ԃ𑈂���Ԃɂ����������B

�@���̓��A�V���Z���Ղł͈�\�̎������Â����Ă������A���͂��̐��ǂȂ�̂W���Z���Ղ��猟�o���ꂽ�F�Ղ̎ʐ^�B�e�ɂƂ肩����B

�@�u�Ȃ���́I�v

�@�Z���Ղ̊e���ʂ̕W����ǂݏグ�鐺������A�{���N�̂��������������Ă���B

�@�B�e���I���A���̏ꏊ�ɍs���Ă݂�ƁA��c�����]���N���W�܂�A�[�g���̂Ȃ��̃|�[���𒌌��ɓ��ꍞ��ł���B

�@�u�s�b�g(����)�̒�̕W���𑪂낤�Ƃ�����A�ꂪ�����ĉ��ɑ傫�Ȍ����o�Ă�����ł��v

�@�{���N�������I���ʂ܂ɁA��c���A

�u�[�g���ȏ゠��܂��v

�@��������������d���������Ă��āA���ɕ������ɂȂ�A�s�b�g�̒���Ƃ炵����B

�@�ꔲ�����������������̂Ŏ��͂̏͂킩��Ȃ����A�͂邩�����ɕ��ꂽ�y���̑͐ς��m�F�ł���B

�u����͐[���đ傫���ȁv

�@���̃C���[�W�������̂́A�C���f�B�[�W���[���Y�́w���{�̓`���x�B���Ԃ�A���̏�ɋ����킹�����̂͊F�����z�����ċ���点�Ă������Ƃł��낤�B

�@����͓����̂Ȃ��n�������A�ꕶ�̏Z���̉��Ɍ@��ꂽ�����B�������A���̏Z���Ղɂ͐��\�̂̓y�킪�p������Ă��āA���쑤�̒����̉��ɂ͓�\�Z���`�قǂ̝G���ȉ~�I�������̂悤�ɒu����Ă���B

�@���̂ǂ����ɍǂ��ꂽ����������̂��H

�@�z���͖c��݁A���X�R�[���A��낵���A�ǖʂɓꕶ�y��ɕt�����Ă��镶�l���E�����܂�Ă���̂ł́H

�@���̂��ƂŔM���o���킯�ł͂Ȃ����A���̖�A���ׂ��������A�����̍�Ƃ͋x�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@

���

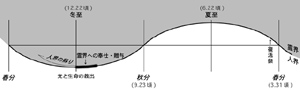

�@�̒��̈����Ƃ͗����ɁA�ӎ��͒n�������̍s���ɍ��g���Ă���B

�@���]�Ԃ�����ɗ��߁A�V���Z���Ղւ��ǂ蒅���B�܂����̂܂܂̏�Ԃɂ��邱�Ƃ��m�F���A�������֓���B

�@���A�����������ɏ�c����Ɍ������A

�u�ǂ��Ȃ����I�v

�u�����炵���̂�������܂����B

�@�쑤�̏W���@��グ����A���̉��ɏc�B���Â��Ă��āA�����������̂悤�ł��v

�u�����̒n���������悩�H�v

�@���������s���Ă݂�ƁA�l����l�͂����قǂ̌����A�O���[�g�����\�Z���`�������Ɍ@���A��̖k�ǂɒn�������ւ̓������m�F�ł���B

�@�������ւ��ǂ��Ƃ̏����Ɏ�肩����B

�u����A���Ă���A�H���p�̃��C�g��T���Ă��܂�������v

�Ə�c����B

�u����͂��肪�����B�r�f�I�ŋL�^���邩��A��ɏc�B�̉��̎c�y���@��o���Ă���Ȃ����v

�@�������ŋ@�ނ𐮂��A���̏ꏊ�������B

�@��q�̊|����ꂽ�c�B�̉��ł́A�c�����͍����@�镺�m�̂悤�ȋ@�q�ȓ����Ŏc�y�������W�߂Ă���B

�@�₪�āA�H���p�̃��C�g�����낳��A�c�����オ�藈��̂��A�����A�܂����Ƒ҂���сA�r�f�I�J�����̘^��X�C�b�`�������B

�@�Ў�ɂ����r�f�I�J�������E���ɉ������ČŒ�B���̂܂܂̑̐��ŁA�t�@�C���_�[�����邱�ƂȂ��������ƒ�q�������B

�@��q�Ɋ|�����Ō�̑����͂����Ȃ���A�J�����ʒu������Ɍ����A���x�͂��̐Î~��ԂŘ^����Â��Ă���J�����̃t�@�C���_�[�ցA�̂ݍ��܂��Ėڂ����Ă�B

�u���@�E�H�v

�@�������Ȃ��ӎ��̐������ɍ��ݏオ��B

�@�ג����Í��̒n�������B���̉��܂��������ɁA����̉��֍L�܂���̑сB

�@����́A�V��Ɋђʂ��������獷�����ޗz�������A�������܂ꂽ�킸���ȓy�ڂ��肪�_�C�������h�_�X�g�̂悤�ɂ��߂��Ă���B�܂��ɖ��{�ɂӂ��킵����i�ł���B

�@�J���������̂܂܂ɁA����ōH���p���C�g�̃X�C�b�`������B

�@�z���b�ƕ�܂��悤�Ȏ��ԍ��ŁA�n�������S�̂��f���o�����B���b�Î~�摜������o���Ă���A�������Ɩ��{�̒��֓��荞��ł����B���ɂ͓V��̕����y���R���Ȃ��Ă��邪�A���̎�O�ł��Ⴊ�܂ܔ���]���ē����������f�����ށB���b�����ăX�C�b�`���B

�u�c�O�I�v

�@���Ԃ����C�������A���_�ɕς�����u�Ԃł���B

�@�Ȃ����Ƃ����ƁA�V��̈�i��܂����������璆�֓���Ȃ���C�t�����̂ł���B�J�����̃t�@�C���_�[�ɂ́A�H���p���C�g��������ꂽ�A�߂̌��ʼnA�e�̋��߂�ꂽ�ǖʂɁA����̃X�R�b�v�ɂ��@�퍭���A������Ƃ���ɉf���o����Ă����̂ł���B

�u�������I�v

�@�l�q�����������ɗ�����c����ցA�T�c�}�C�������邽�߂̎��ł��������Ƃ������A��������Ƃ��Ă͑�ɂȂ邩��Ǝ����}�̍쐬���w�����A�n��ւ��ǂ�B

�@��ƈ��͋����ÁX�ł��邾�낤�ƁA�݂Ȃ��ĂяW�߁A����Z�ɐ����B��l�ɗ��_�̐���������B

�u�c�c�ƌ������ƂŁA���̈�т͊댯�Ȃ̂ŗ�������֎~�ɂ��܂��B�]���N�A�����������͈͂Ƀ��[�v���āv

�@�Ƃ��낪������A��ǂȂ�̉Ƃ̂���l����������A���z���ɁA

�u�����܂���A�����͂����̕��ɂ������Ă܂����H�v

�@����͂����ł���B�܂����������ɁA����قǑ傫�Ȍ�������ȂǂƂ͒m��Ȃ��܂܂ɉƂ����Ă��̂ł��낤����B���킢�b���B

�u�����瑤�ւ͓����Ă��܂���B

�@���̌��͊댯�Ȃ̂ŁA�����I���܂łɂ͖��߂��ǂ��܂��̂Łv

�@���������Ȃ̂ŁA���n�ɂ�����T�c�}�C���̗��j�ɂ��Ęb���Ă����B

�@�T�c�}�C���̌��Y�̓A�����J�嗤�Ƃ����A����(���ꌧ)�֓`����ꂽ�̂��c���N��(��܋�Z�`��Z���)�B

���̌�A�F��(��������)�֓`����ꂽ���A���ۏ\���N(�ꎵ�O��)�ɏP�������]�L�̑�Q�[���܂̂�����ɂ������w�Ґ؍��z���w���l�x�������\���ɂ���сA�剪�����̏��͂ď��R����g�@�̖ڂɂ��Ƃ܂邱�ƂƂȂ����B

�@���̂��ƂŃT�c�}�C���͔̍|�͂������ɏ����֕��y���A���n���ӂɂ����Ă��A��ʌ�����s�̓�i��Ɋ����l�N(�ꎵ�܈�)�A�㑍��(��t��)�u��Ñ�����T�c�}�C���������Ă���B�L���Ȑ�z���͂����������j�̗���̂Ȃ��ō͔|����͂��߂��̂ł���B

�@���ڂ�A���オ����E���ւƓ˓����Ă����Ȃ��A�H�Ƒ��Y������Ă����B

�@����̔_��������ւ͐�t�����猊�ܘY�����T�c�}�C���͔|�̎w���ɖK��A�܂���{�����̎句���������A�Εׂ̕v�z�������Ēn�����lj^���𐄐i���Ă�������{�Ђ��A�����t�̔��n�͔삾���ő��Y�\�Ȍ��É����_��Z�t�ێR���쎁�̕��@���A���̍u������Ƃ����ĕ��y�����悤�Ƃ��Ă����B

�@���������Ȃ��A�����s�͊e���ɊÏ��n�鏒���Y����w������C�����A�吭���^��̊O�s�c�̂ł��������^�s�N�c�ƂƂ��ɐH�Ƒ��Y���͂��点�Ă����B

�@��H���T�c�}�C���̎���͐����Â����A���Ȃ̂́A���n���A�u���Ă����Ɖ���o���Ă��܂����Ƃł���B

�@�����ł��A�֓����[���w���@�荞�n�������_�Ƃɂ͂��������������Ă����B�n�����͉��x����肵�A�T�c�}�C����ۑ�����̂ɂ����Ƃ��K������������o���Ă����̂ł���B

�@�q���̂���A���������n�����ŃX�C�J���₵�ĐH�ׂ��A�Ƃ����b�����悭�������A���̂ق��ɃE�h�͔|�Ɏg�����������Ă���B

�@�����́A����̈ڂ�ς��ƂƂ��ɖY�ꋎ���A���̏ꏊ�̂悤�ɁA�Z��n�̒n���ɖ��{�Ƃ��Ď��c����鋰�낵�������łĂ���킯�ł���B

�@�ȏオ�n���̖��{�̐��̂ł��������A�v�͔��@���ꂩ��͎���������܂��܂Ȃ��̂����������Ƃ������ƁA�����Ĉ�����ɂ��Ă��������j�̂����ɑ��݂��Ă���Ƃ������Ƃł���B

�@

�����I��

�\��

�@��T�ԂقǑO�ɂȂ邪�A��Ƃ��I���Ă���N�Ƃ͂Ȃ��A�����̃����o�[���X�g�[�u�̂܂��ɏW�܂肾���Ă����B

�@���̓��́A�s�S�Ŏd�������Ă����p���[�V���x���̃I�y���[�^�[�̉Ԉ䂳������Ă���B

�@�Ԉ䂳��͔��@���D���Ȃ̂����A�I�y���[�^�[�ł���̂ŁA�c�O�Ȃ��Ƃɍŏ��̕\�y�����ƍŌ�̖��ߖ߂������A���̌���ɂ͂������Ȃ��̂ł���B

�@�ǂ����A��ʂ̓y�킪�o���Ƃ������ƂŁA�C�ɂȂ��ė��Ă��ꂽ�炵���B

�u���������I���ł��ˁB���ߖ߂��͂����������܂����H�v

�u�܂��A���T�㔼���炢�ɂȂ�Ȃ��ƁA�߂ǂ������Ȃ��B���x��K�͂Ȕ��@������Ƃ��́A������ƎԂ����āA�ォ��╨�o�y��Ԃ̎ʐ^���B�e��������Ȃ��B

��������A�Ԉ䂳�������ɂ����邵�c�c�v

�u�l�͕ʂɂ�����ł���A���c�搶����肽���Ƃ����̂Ȃ�v

�@���̒��ڂ��C���o�������̂̌����悤�ɁA

�u��������Ȃ��B

�@�d�@�̃I�y(�I�y���[�^�[)����ɂ����������邾�낤����A�ǂ����Ȃ�Ԉ䂳���菗���̕������������B

�@�_���H���ł���^�_���v�́A�����̕����^�]���D�����Ă悭�C���t������������B����������I�v

�u�����A�搶���ق��Ă���������I�v

�@����Ȃ��킢�Ȃ��b�����炭�Â�����ɁA

�u�����Z���Ղ����܂ŏo�Ă������A�O�R��Ղ̂悤�ɏォ��C���ŎB�e�������ł���ˁv

�@�c���N�̂��̈ꌾ�ŏꂪ�ς�����B

�u���H��������������C���͖����ł���B

�@�C���̑��̎��A�����Ȗ��l�̋C�����グ��Ƃ�������܂�����A�����Ă��܂��傤���H�v

�@��c���猻�����̂���b���o�Ă����B

�u�����ǁA�J�����͂ǂ��Z�b�g����B�R�[�h�t������d���ďオ��Ȃ�����v

�@�b���~�܂��Ă��܂����B���������Ƃ��́A���ꂼ��ɂ�����������z�������Ă���B

�@�����オ���ăR�[�q�[�����o�����̂������B

�u�^���[(�E)�������ƍ������܂����H�v

�u����y�̏�ɗ��ĂĂ��邩��A����ȏ�͊댯���v

�@�Ԉ䂳�������b���͂��߂�B

�u���E��A���܂�����Ƃ킩��Ȃ���ł����ǁA���T�����̉�ЂŃN���[���Ԃ��ɂȂ�͂��Ȃ�ł���B���̓r���ł����֊���Ă��炦��Ζ��Ȃ���ł����ǁv

�u����A�[���̒����ǂ̂��炢����́H�v

�u���Ȃ蒷���ł���A���Ԃ�����ɒu���āA�V���Z���Ղ̏ギ�炢�܂ʼn������Ȃ��ł����v

�@��c����b�ɓ��荞�݁A

�u�C���̃S���h�����N���[���ł艺���܂��傤�v

�@�����������Ԃ������B�b�̓g���g�����q�ɐi�݁A�Ԉ䂳��̌g�ѓd�b�̐���s���ɁA�݂ȕ��������Ă���B

�u�搶�A�\���̌ߌ�ł����ł����H

�@(���肢���܂�)

���႟��낵���v

�@�g�ѓd�b��܂肽���ގp���A�l�\�ɂ��Ęf�킸�́A�L���b�Ƃ�����l�̕��͋C�����߂Ă��邪�A������͎q���ɕԂ��đ�͂��Ⴌ�B

�u���b�^�@�B

�@����ς�I�y�͉Ԉ䂳�����ȁB�����͂�߂悤�v

�u�ȑO�����Ă�����Ȃ��ł����A�Ⴂ���̎q�W�߂ăn�[�����������Ĕ��@���������āv

�@�c���N���Ӓn�������Ɍ����B

�u�n�n�n�n�n�v�@

�@

�B�e�����ߑO

�@�ߌ�̎B�e�Ɍ����A���ׂĂ̏Z���Ղ̐��|���J�n���ꂽ�B

�@���̈�T�ԁA�e�Z���Ղ����@�̏�Ԃɂ��邽�߁A����҂͒����̌@��o���ɁA�܂�����҂͐}���ւƁA�蕪�����Ă悭�����Ă��ꂽ�B������A���삳��A�c��(�T�q)����A�q����A���������𒆐S�Ƃ���A�����w�ɂ��╨���グ�̎�ۂ悳�������Ă̂��ƁB

�@�Ɖ����������������A�c�y����蕥���A���錩��Z���Ղ����ꂢ�ɂȂ��Ă����B

�@�₪�āA���x�݂��͂���Ƃ��I��낤�Ƃ��Ă����Ƃ��A��^�Ԃ̌���m�F�ɓ���f������x�������������Ă����B

�@���悢�����̌�o��ł���B

�@������ɋْ�������A�}�ɍQ���������Ȃ��Ă����B�N���[���Ԃ��炳�������ƍ~��Ă����̂́A�������Ɍ����C�P�����̔N��̃I�y����B

�@�������ł����킹���Ă����Ԉ䂳��́A��c����ƂƂ��ɖ{���N�Ɩ]���N�����������A���S���Ԃ���C���̃S���h�����^�яo���Ă���B

�@�r�f�I�J�����ɂ́A�N���[���̃t�b�N�����낷���[�^�[���ƂƂ��ɁA�S���h������������Ă������i���L�^����Ă����B

�@���炭���ĉԈ�A��c����荞�݁A�Ⴂ�I�y����ɍ��}�𑗂�A�Ⴂ�ʒu�ŃS���h���̈��S�m�F���͂��߂�ꂽ�B�ꎞ���āA��l���悹���S���h�����V����グ���Ă����B

�@���ׂĂ̊m�F���I�������i�K�ŁA�Ԉ䂳�琺��������B�^��X�C�b�`���A������ɂ������B

�u�搶�A�ǂ��܂ʼn����܂����H�v

�u�������ق�������A�Ȃ�ׂ��グ�Ă���Ȃ����B

�@�W���Z���̂�����ŏグ�Ă��炤�̂��悳���������A�^�ゾ�ƎB�e�ł��Ȃ�����A�k�����c�c

�@���̃^���[�ƕ��s�ɂȂ邮�炢�̈ʒu�ɂ����Ă��Ăق����B

�@����ƁA���}������A�A�[���̕��������̂܂܂ɁA�Ȃ�ׂ��������k�߂Ȃ��牺���Ă��Ăق����B��������Β�����ɉ����悤�Ȉʒu�ŎB�e�ł��邩��B�����o�Ă��Ă邩��~�߂Ȃ��Ă�������B���������łˁI�v

�u�͂��A�킩��܂����B���ʼn��Ԃꂵ�Ȃ��悤�ɓ�{�̃��[�v�𐂂炵�ĉ��ň�������܂�����v

�@�����������ւ��ǂ�A�B�e�@�ނ𐮂��ďo�����B

�@�~�̗z�˂��͋����B�ĂƂ͈Ⴂ�A�M�͂��������Ă���̂����A�F��Z���f���o���A��܂������z�ɂ��A�e�����߂��Ă���̂ł���B

�@�_�͏o�Ȃ����ƓV�����グ�邪�A�肢�Ȃǂ��Ȃ�ʂقǂ̐�����Ղ�B�l�Êw�̎ʐ^�͑S�̂���l�ɉf���o����Ă��Ȃ���ΑʖڂȂ̂ł���B�����Ɍ���|�p�ʐ^�̂悤�ɁA�R���g���X�g�����߂��͗ʊ����ӂ��B����́A��@�x���B

�@�������A�����̏�Ԃ͏Z���Ղ��|�p�ʐ^���B��悤�ȃ��C�e�B���O�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B

�@�������߂ĎB�e���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��o�債�āA�l�����ăS���h���֏�荞�ށB

�@�Ⴍ���Ȃ郂�[�^�[���ƂƂ��ɃS���h�����傫�����A�w�肵���ʒu�L�яオ���Ă����B�S���h���ɐ��������镗���A���ň������[�v�̂����������ȐU���B

�@���̂̒m��Ȃ����|���������Ƃǂ߁A�r�f�I�A���m�N���A���o�[�T���ƎB�e�͂Â��B

�@�t�@�C���_�[�z���Ɍ���Z���Ղ́A�����Đ��R�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�召�̒��������藐��邻�̉ƐՂ̎p���ɁA�ꕶ�l����������Ȃ��琸��t�Ƃ����Â��Ă����v�����Ïk���A����͂܂�ŘV������ɐ[�����ݍ��܂ꂽᰂ̂悤�ȏd����������Ă���B

�@

�@�Z���Ղ̌ʎB�e���I���A�Ăуr�f�I�J�����Ɏ�����������B

�u�I���܂����B�����Ă��������v

�@�S���h���͐₦�����ɂ���Ă���B

�@�����낵�Ă����t�@�C���_�[�̒��̉摜���قڐ����ɂȂ�������A�����ȏՌ��ƂƂ��ɒ��n�B

�u�I������v

�@�S���h������~���ƁA�����҂����˂��悤�ɓc���N�Ə�c����荞�ށB��ꐺ�́A

�u���킟�\�R�G�F�`�v

�@�������ăN���[���ɂ��B�e�͖����I�������B

�@

�\�l��

�@�N���[���ł̎B�e�Ȍ�A��Ƃ̎�̂͑��ʂɈڂ��Ă����B�Z���Ղ̐}���A���ꂪ���̌���ł̍Ō�̍�ƂɂȂ�͂��ł������B

�@�Ƃ��낪���̓��\�����ʂ��Ƃ��N�����B

�@�����甖�_�̂�����A�����₩�ȓ��a�Ȃ̂ŁA�Z���Ղ̌ʎB�e���s�����Ƃɂ��A�Z���Ղ̐��|��҂��Ȃ��珇�������琼�ւƎB�e���Â��Ă����B

�@���ꂪ���[�̂P���Z���Ղɓ���B

�@�����̂悤�ɃJ�����̃t�@�C���_�[�ŎB�e�ʒu���m�F���A��p�͈͂���ƈ��ɍ����Đ��|�ɂ����点�Ă����B

�@�N�ł��������͊o���Ă��Ȃ��B����قǎ��Ԃ��}�ς����̂ł���B

�u���q�g�C���̋߂��ɗ������݂�����݂����ł��v

�@�s���Ă݂�ƁA�g�����`�̋��ɍ��F�y�̗������݂��ق�̂킸���Ɍ����Ă���B�g�����`���@��L����ƏZ���Ղ̂悤�ɋȂ�`���B

�u���킟�I �Z���Ղ��I�v

�@

�\�ܓ�

�@�F�ɂ͑O���̗[���`���Ă����B

�u���ʍ�Ƃ��p�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����l���c���A�������ł��̏Z���Ղ̒����ɂ�����B�Z���ԍ��͂��܂܂ł̔ԍ��ƍ������Ȃ��悤�`���Z���ՂƂ���v

�@�����́A�n�Ԕn�̂��Ƃ��ɁA���̋x�e�����������ɓ����A�����B���̏W���͂͋��낵���قǂł������B

�@���̖�B

�@���͗������疄�ߖ߂��ɓ���\��ŁA���̓����U�����s�����ƂɂȂ��Ă����̂��B

�@�{���͉��U���ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����̂����A�ނ�A�ޏ���̍����̓����ɂ��A���Ƃ����̎��Ԃ�蔲������E�C���킢�Ă����B

�u�܂��A����J�l�Ƃ͌�����ł͂���܂��A�{���ɂ��肪�Ƃ��v�@

�u���t�I�v

�@���ׂė����������Ԃ����ł������B

�@

�\�Z��

�@�݂ȁA������C�����������Ă���B

�@�`���Z���Ղł́A��Ƃ̊J�n���ԑO����@�艺���ɓ����Ă�����̂�����B������I�y�̉Ԉ䂳��܂ł����B

�@���炭���āA���ߖ߂��̎w���ɓ���B

�u�`���Z���Ɏ��Ԃ��Ƃ�̂ŁA���ߖ߂��͓�������ɂ��܂�����B

�@�ŏ��ɒn�������@��o���āA�舳�������Ė��ߍ���ł��炢�A���ꂩ��S���Z���Ղւ܂��A��k�������ɂ��ē�������@�艺���Ă��炢�����B�����ŏ��f�ʂ��ǂ��Ȃ��Ă���̂��ŏI�m�F�����邩��B

�@����A���肢���܂��v

�@�₪�ăp���[�V���x���̌@�킪�͂��܂邪�A�n���̖��{���قƂ�ǂ̍�ƈ������Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��A���킻�킵���l�q�B

�@�����ŁA�V�䂪�������ԋ߂̒i�K�ŁA��ƈ����ĂяW�ߌ��w������B�������A��ԋ��|�������Ă����ł��낤�ׂ̉Ƃ̂���l�ɂ������|���A��������Ă��炤���Ƃɂ����B

�u�ւ����A����Ȃɑ傫����������Ȃ�Ă˂��B�m��Ȃ��Ŕ�������A�����Ƃ�����Ă��܂��˂��c�c�v

�@

�\����

�@�`���Z���Ղ́A�y�w�}����x���g�̏��������������i�K�ŁA�I�̑���������Ԃ��Ă����Ă����B

�@�����̊m�F�A�@�艺���A�y�w�}�A�����ďZ�����ʐ}�A�����̍�Ƃ��������s�Ői��ł���B�������`�[�����[�N�ł���B������A

�q�D���������āA�M�A�R�ɓo��r

�Ȃǂƌ�����Ԃł͂Ȃ��B����������\���ɂ́A

�q�D�������Ƃ��A�M�A��͂�n��r

�݂ȁA��̖ړI��B�����邽�߂ɏW�����A���̂��Ƃňӎ�������̓����������ǂ߂��Ԃɍ��܂��Ă���̂��B

�@���v�߂��ɂ́A�\�������Ɏ�肩�����قǂ̏�����o����Ă����B

�@

�\����

�@�`���Z���Ղł̎�����Ƃɐ��l�A���ߖ߂��ɂ�菜�����ꂽ���y���̈�\�m�F�ɐ��l���c���A���͔����قւ̈╨��@�ނ̔��o�ɂ�����B

�@�╨�̎��[���ꂽ���̃`�F�b�N�Ƒ䒠�Â���A����ѕ��[��Ȃǂ̏����̎��[�́A�����w�ɂ���ۂ悭�ЂÂ����Ă����B

�@�����̔��o�͌ߌ�A���������Ď��͌ߑO�������ς��`���Z���Ղ̍\�������ɖv�����邱�Ƃ��ł����B

�@�����֔��@�����I����ɂ��̓y�n�������Ђ̐l���A�w�L�p�Ō��ꂽ�B

�@��u�A���ߖ߂��Ȃǂɂ��āA��������˂�������̂ł͂Ȃ����A�Ƌْ�����B

�u��ϐ\����Ȃ���ł����c�c�v

�@�����A�\�Z�����Ԃ������A����̂����B���̎��ɏo�����t�͂����������B

�u���́A�ꕶ����̏Z���Ղ��o���ƕ����ė�����ł����A

������q�������Ɍ����Ă�肽����ł���B

�@�������ߖ߂��ƒm���ċ}���ŗ�����ł����A�������҂��Ă��炦�܂��ˁB���Ƃ����肢���܂��B���Ă��܂�����ł���v

�@�͂��`�B�ْ������_�ɒB�����Ƃ��������̂ŁA���ꍞ�ނ悤�Ȃ��ߑ��ƂƂ��Ɉ��g�������ɂЂ낪��B

�u���ߖ߂����ς�ł��܂����̂ŁA�c���Ă���̂́A���̏Z���Ոꌬ�Ȃ�ł����v

�u�͂��A�ꌬ�ŏ[���ł��v

�u�����A���ߖ߂��́A����������ł͂ł��܂���̂ŁA����������m����������Ό��\�ł����v

�@�g�ѓd�b�ʼn�Ђ֘A�����Ƃ�͂��߂邪�A�b�����O�ɂ��Ă���l�q�B

�@�����o���ꂽ�g�ѓd�b�ŁA�����瑤�̏�����B���ꂪ�ς݁A�`���Z���Ղ͒x��Ĕ������ꂽ�������A�n��Ɏc�邱�Ƃ�������邱�ƂƂȂ����B

�u�{���͌��w�Ȃ����Ƃ��ɁA���������������ł����A���̏�Ԃł͖������Ǝv���܂��̂ŁA��낵����A�����̏�ŁA��ՂƂ��̏Z���Ղ̊T����b�������̂ł����H�v

�u����́A����Ă��Ȃ����Ƃł��B���肪�Ƃ��������܂��v

�@�������͂₢���A�����V���L�҂̂悤�Ɏ蒠�����o���L�^����Ԑ��𐮂��Ă���B

�@

���̓��̗[��

�u�܂������Ŕ��@������Ƃ��͊Ă��������B

�@�y���������ł��B�����Ԃ��肪�Ƃ��������܂����v

�u���肪�ƂˁB�����ł�����m�点�邩��B����J����ł����v

�@�Ȃ����ɂ��݂Ȃ���A���ɉƘH�����ǂ��ƈ���B

�@���ߖ߂��ꂽ�L���ΖʁB��A�O�l�ÂA�ꗧ���A�����n���ɓ����Ă��܂����A�����͂��Ȃ��Z���̐Ղ֎����𓊂������Ă���B

�@�����Ȃ��Ă��܂��������A�[�łɗn�����ނ悤�ɂ킸���ɕ�������B

�u�����ɂP�Z���Ղ����������c�v

�@

�@�������̓�������A�݂Ȃ�������B

�@�U��Ԃ�ƁA���c�u�����������ԁv�������X�g�[�u�ɏW�܂��Ă���B

�@�������āA�܂��ꎞ�A�Ȃ�����̂Ă���Ȃ��҂������A�Â��ɔ閧�̐X�̂ł����Ƃ���荇���B

�@

�@���́A�������ɋ��߂��Ă������F�̋�ɁA�x�m�̎R�e����������悤�Ɏc����A���łɈł�[�߂���ɁA���Â̐����P�������Ă����c�c

�߂� |

�g�b�v�� |

���� |

| �@���M�E�ҏW �@�@�@�@�@�@�@�����s���y������ �@�@�@�@�@�@�@�@�w�|���@���c�S�� �@����@�@�@�@2005�N3�� |

|

| ���j�ǖ{ �y�����ҁz �����̍]�ˎ���̖��傪�����c�����u���L�v�� �u��p���v���č\�����A�����̎�@�������Ď��� �����O���`���o�����ǖ{�B |

|

| ���� �������̔N���s���� |

|

| �w�|�������� �������ߒ��̔��z�̋O�Ղ��Љ |

|

| �{�݈ē��� | �C���^�[�l�b�g �������� |

copyright©2018 Museum Kiyose all rights reserved. |

|