掘り出された聖文 6 ─縄文時代中期遺跡発掘調査の記録─  |

|||

| 目次詳細 |

|||

|

第三章 野塩前原遺跡発掘調査の記録

・小さな訪問者 ・発想の輝き ・床が現れるまで ・炉端の情景 ・床に残された痕跡 ・構造解明への補足 ・2号住居跡へ ・頼もしき男たち ・廃棄現象を追う ・住居構造を追う ・縄文的建築法の残存 ・復元された遺跡の姿 ・「廃棄」幻視 ・地下の迷宮 ・調査終結 |

小さな訪問者

現場を見回っていた日の午後

1号住居跡へもどり、中山君の横で移植ゴテを動かしながら、おびただしく出土しはじめた遺物を、どのように記録していくか思案していた。

「ここだよ!

「うわぁすげえ!」

入口のフェンス越しに、数人の小学生がのぞき見ている。

会話から察すると、ここが発掘現場であること、縄文時代の住居跡が出ていることを知っているらしい。

秘密の森の跡で、夜間や休日の盗掘者を恐れ、ひそかに発掘をしているのであるから、子供らがそれを知ってグループで来るはずはなかろう。

どうやら博物館から聞いてきたな、と思いながら声をかける。

「君たち見たいの?」

「見たい! 見たい! いいんですか?」

手まねきしながら歩き出す。見ると小さなリュックを脇にかかえ、ぎこちない仕草でチャックを下ろし、メモ用紙と鉛筆を取り出している子どももいる。

遺跡の簡単な説明を終え、すぐ横の1号住居跡の作業を見学する。

掘り出された遺物群。竹べらの先から現れる土器を目にして、大人たちが醸し出す真剣な世界に包まれながら、子どもたちの好奇心は全開になったらしい。

「掘ってみたいなぁ……」

体格のいい一人の子どもがつぶやいた、小さな声。それはこの場にいるみんなの気持ちであったろう。

おじさんは、もうそのことを考えていたのだよ!と言いたかった。北側トレンチの遺構確認であれば手伝ってもらえる。そう考えていたのである。

その次に起こすであろう彼らのリアクションを想像しながら、ニンマリと、

「おじさんたちには時間がない。だからみんな一生懸命なんだ。わかるよね!ふざけていたらケガをする、ふざけたら怒るよ!

いいね!

じゃぁやらせてあげる」

効き目はすごい、どの子も声を押し殺し、拳を握りしめた両の手で腰を入れて空をたたく、ガッツのポーズだ。

「そこを通って事務所に荷物を置いてきなさい。置いたらあそこで待ってて」

言うが早いか、行くが速いか。

「ほら、走っちゃ駄目だよ!」

とは言われても、われ先にと腕を強く振って競歩のありさまだ。

その後、彼らは大人にまじり、遺構確認と土器や石器の水洗いの作業を体験した。

三時の休憩時に事務所でいろいろ話を聞いてみると、学校での壁新聞作りの取材で博物館にきたそうであるが、そこで子供たちは現場の案内図を書いてもらい、送り出されてきたそうなのである。

さて、教育における発掘現場の活用は重要である。しかし、理想と現実にはかなりの開きがある。

あるとき、発掘作業を学校の子供たちへ解放できないか。また、あるときは費用がかかるのでボランティアでおこなえないか。そしてある場合などは時間がかかりすぎるので夜間に調査ができるか、という正気とは思えぬ考え方が出されてくる。

すべては現場を知らない世界からの、発想の行使である。原因に、個人の相続税の納付があるとすれば、調査費用、期間は最小限にとどめなければならない。

そうした中で、子供たちの意欲と調査進行を秤に掛けた上での選択が、今回の子供を受け入れられた理由なのである。理想を上段に構え、学級単位で参加させられないかと言われても、数千年前の足跡が乱されるような危険性があるとすれば、調査者としてそれができないことを意が通ずるまで解いていかなければならない。

このことで、すべてを否定しているわけではない。

昭和四十年代には、高校の考古学クラブによる単独の学術発掘が行われているし、長野県川上村の大深山遺跡では、地元の古老たちを中心としたグループにより、郷土の遺跡が明らかにされたこともある。

発掘という調査への理解を深め、真摯に「知ろう」という意識が醸しだされるようでなければ、歴史を失うことにもなりかねないのであるから。

こうして子供たちは夕暮れの中、満足げに、ありがとうございましたの言葉をのこして帰っていった。

発想の輝き

1号住居跡の上層は掘り下げが終了しようとしていた。

おびただしい遺物をどのように記録していくか、模索してきた処理方法に決断を下すときが近づいていた。

このままでは遺物の図化に手間取り、調査期間が足りなくなることは目に見えていた。

私は、ふだんは九時半ごろに床につく。起きるのは遅くとも四時、このときも三時ごろに目が覚めた。

団地の2DKの北部屋を占領しているのだが、どうやら夢の中で、そのことを考えつづけていたらしい。

そして、夢と現実の狭間の中で、次々と過去の記憶が呼び覚まされていったらしい。それは、

1979.

Nosio Maehara remains excavation spot.

野塩前原遺跡発掘現場である。当時の情景から、それらしい言葉までもがうっすらとよみがえってきていた。

その情景は住居跡の脇に積み上げられた排出土の上にいる自分だが、それを自らの外から見ている。

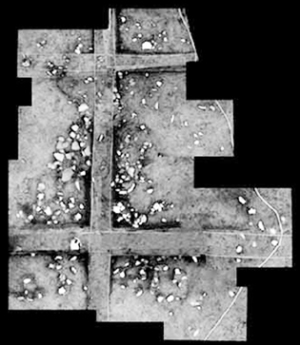

これは、掘り進む段階ごとに、出土する遺物を定点から継続撮影しているときのものである。

次の記憶のパターンは、

1994.

Nosio Sotoyama remains, No.10 house track.

野塩外山遺跡の10号住居跡で、平板測量により遺物の出土状態を記録している情景。

この二つの場面には強い因果関係がある。

追われる調査日程のなかで、前者では

「ポラロイドカメラがあれば、即座にできる写真の上にトレーシングペーパーをかけ、遺物ナンバーや出土状態の書き込みができるのになぁ」と思っていた。

後者では、それが実現したのであるが、原因は予期せぬ 10号住居跡の検出により、時間に追われたことによる。ポラロイドカメラという、すでに時代遅れになりかけていたカメラを、須田さんが見るにみかねて自宅から持ってきてくれたからである。

それを駆使し、遺物のまとまりごとに周囲へ釘を置き、平板にその位置を測り込んで点記した後、その図上の釘位置を基準にしながら、真上から撮影したポラロイド写真を使い遺物の形態を図化していたのである。

つまり、もっとも時間を要する土器の形や文様の表記を、ポラロイド写真を参考にすることにより短縮したのである。

結果的には、この遺物群は10号住居跡のものではなく、上部に形成された攪乱層中のものと判断され、出土状態の図は報告書に掲載はしなかったのであるが、その攪乱自体を確定できたのも、このときのポラロイド写真によるところがおおきい。

さて、寝床の中での、この二つの漠然とした情景から、一気に今調査している現場へと記憶が飛ぶ。

1999.

Nosio Maehara remains, No.1 house track.

情景は今調査している1号住居跡上層の遺物群。釘の配置された遺物群を、ベルトの上に立ち、デジタルカメラで見下ろしながら撮影している自分がいる。

どうやら、シミュレーションの世界に入っているらしい。

flash

場面は変わり、画像ソフトを起動させ、スマートメディアと呼ばれるデジタルカメラの小さな板状の記憶装置をパソコンに差し入れている自分。

画面には、個々の写真データが次々と表示される。

前もってスキャナーで取り込んだ、釘位置を測量した図面が前面に出る。縮尺は 1/20 。個々の写真をドラッグ&コピーして図側へ移す。数十枚にのぼる写真はレイヤーという機能により、トレーシングペーパーを重ねるように配置される。

そのうちの一枚の写真を選択し、半透明の状態にして縮尺、角度を変えながら、下図の釘位置へぴったりと合わせる。この作業をくり返しながらすべての写真を統合していく。

ここでは歪みの補正も必要となるはずだが、ソフトの機能で調整はできる。後はパソコン上でトレースしていけばいい。

これで図も、統合した航空写真のような遺物出土状態の写真も、同時に作れる。

できる! できるぞ!

寝床の中で小躍りする。

このときの私は四十半ばであったが、こうなると感情表現は小学生並みである。やがて起き出した妻に、通じるか通じないかはすっ飛んで、あれこれと「すごいぞ!」の連発……

さて本番のときがきた、夢から出た真となるのであろうか。

1号住居跡での掘り出された遺物群の清掃、それと併行して基準となる釘の設定と位置の図取りが終了するのを待ち、撮影にとりかかった。

もう、迷いはない。

やがて、息を凝らせての作業は、滞りなく終了。

今回の発掘では、調査日誌の作成とデジタルカメラで撮影する写真の整理のためにパソコンを導入していた。それが本格的な活用段階に入ったのである。

事務所へ戻り、寝床の中で記憶した映像的な作業手順を呼び起こす。

この記憶は、脳内の海馬へ保存されているはず。海馬は、脳の中で最も古く五億年前から存在すると言われる脳幹、その上の情動を生みだす大脳辺縁系にある。

長い期間記憶すべきことは、ここで二、三年間たくわえられ、その間何度も再現することができるのである。そのくり返しがニューロンのパターンを強固なものにつくりあげ、やがて海馬の助けを借りずとも再現できるようになるという。

今朝方の記憶は海馬だ!動きはしないがその当たりに力を込める。

よみがえる記憶の一つひとつの操作は、個別には「仮想博物館」製作時に東野君とともに、数百回、数千回とくり返してきた作業である。ただ違うのは目的への作業手順の組み合わせである。

目的意識が高く、そして強いほどに、応用への素材が近いところにあることに気づく。

この作業は午後三時過ぎから開始したのであるが、はじめてということもあり、各段階ごとに微調整的な問題が多出していたことも事実である。

精度を維持するため、一つひとつ問題を突き詰め、トレースを完了したのは日付が変わろうとしていたころである。

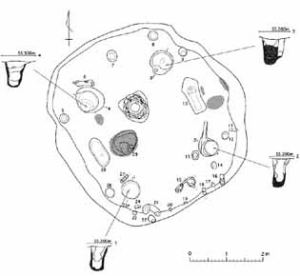

1号住居跡上層遺物出土状態

午後八時ごろ、遅くなることを告げると妻は、電話口で、

「頑張ってね! 夕ご飯はどうするの?」

「コンビニで買ってくる」

今朝の「すごいぞ!」が深夜にわたる作業として、どれほどのものであるかを悟ってくれている様子。

妻から受話器をもぎ取った七歳になる娘は、たぶん話し口を上にして両手で握りしめ、

「モゥ。ヴゥーー、ヴゥーーー」

すべての作業を終え、電気を消し、事務所の扉を閉めると、そこには闇の中に月明かりの淡い陰影に包まれた縄文の世界が広がっている。

現場の入口へ、排土の山を登る。この高みから、1号住居跡の土器が月色にほの輝いているのが見える。冷たさをましてきた風、秘密の森に開きはじめた扉。

床が現れるまで

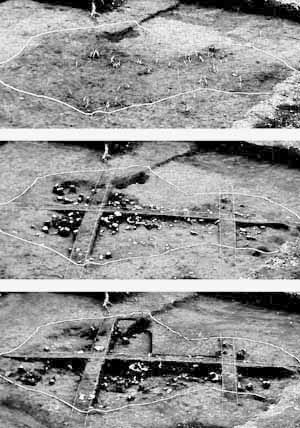

1号住居跡掘り下げ段階

その後の1号住居跡では、パソコンで製作した遺物出土状態の図面にもとづき、遺物の取りあげ作業がつづけられている。

この間の作業の流れは、一点の遺物に対し、

番号づけ……遺跡名、遺構名、出土区、出土層位、遺物番号、日付等を記入した荷札を竹串に添え、個々の遺物の脇へ立てる。

↓

標高計測……遺物の位置に箱尺を立て、レベルと呼ばれる機械で標高を計測し、台帳へ記録。

↓

取り上げ……遺物を荷札とともにビニール袋に収納。

という工程が、延々とくり返されることになる。遺物量の多い住居跡では、それが数千点にも達するのであるから時間はかかる。しかし、これをしなければ、整理段階で接合した土器があっても、どういう状態で接合しているか判断できないわけであるから、遺物廃棄の状態を復元するための基礎となる、重要な作業なのである。

作業の区切りとなる取り上げは、出土した遺物を直に手にとって観察できる貴重な時間だ。

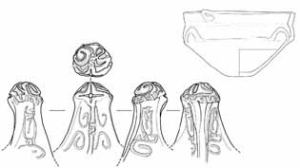

住居跡の中央から全体の三分の二ていどを残す鉢形土器が出土していたが、やや北側に寄ったところからは、甕形土器の口に付く見慣れぬ突起部も出土していた。

取り上げの順番を待ち、それを手にして見ると、

なんと石棒のように亀頭形を作りだした男根様の突起。しかも、線引きの渦巻文がいたるところに描かれ、側面に刻まれた十字文の中心には、空洞の内部へ貫通する小さな穴が開けられている。

瞬時に、野塩外山遺跡の3号住居跡から出土した石棒が思い出され、この遺跡にも男根崇拝が陰を落としていることを感じとる。

やがて取り上げが終了し、中層の掘り下げへ入る。

移植ゴテによる作業がつづくなか、遺構確認の段階で問題視されていた、北側部分の住居跡埋没後の掘込み跡が、十字に残したベルトの土層面に切り合いとして確認できるようになってきた。

この北側部分からは、数個体分の破片化した土器が折り重なるように出土しているのであるが、どれも文様を上に向けたり、下へ向けたり、その位置関係はバラバラ。後の整理段階で本格的な接合を試みても、破片同士が綱渡りのような微妙な状態で接合。

これらのことから、当初は形を保って埋没していた土器が、掘り返しを受けることで土とともにバラバラにされた状態で掘り上がり、それが埋め戻しで再び土と一緒に埋め返されたようなのである。

何が行われたかは皆目見当もつかなかったが、状況判断から土器の出土状態については一応の判断を下すことができた。

こうして、最下層の掘り下げへ入っていたのであるが、南側で作業していた中山君から声がかかった。

「炭化物が出てきました」

見ると、一部が現れたばかりで、まだつづきそうな気配。

「あれ、焼土も出できました」

私のいる北東側は炭化物のみであるが、中山君の掘る南西側では炭化物とともに焼土が出だし、それがどんどん延びていく。

全体が現れると、その範囲は長さ240cm 、幅 40〜 50cmの帯状で、南西側三分の二に焼土が形成されている。

この状態は野塩外山遺跡の5b号住居跡、9号住居跡(第一章「重なり合った住居跡の秘密」、「床を覆う炭化物の正体」参照)で見られた炭化物の状態と同じく、家屋の焼失にともなうものではなかった。住居跡が廃絶した直後に、草本科の植物を、例えば屋根材や敷物として使われていた干し草様のものを処分したように思える。

そしてこの状況把握は、後の整理段階における詳細な比較検討からも支持され、住居解体につづく一連の流れのなかで生じていることが判明する。その中から、ここでの状況分析を抜粋すると以下のようになる。

情況証拠は三つ。

一つ目は、炭化物と焼土の下から、直径 45cmほどの、住居南東側に位置する主柱穴を検出。

二つ目は、その柱穴の半割(埋没土の半分を掘り下げた状態)が終わった段階で土層を確認すると、柱らしきものが入ったままの状態で放棄されていたことが判明。したがって、柱穴内部には炭化物や焼土の流入が認められない。

三つ目。住居跡の構造分析から、この柱穴に立っていた柱に、根腐れの起きていた可能性が指摘できる。

以上のことから、住居跡の構造材の劣化→根腐れの柱を残したままの解体→屋根材等の住居跡での焼却処分、という過程が浮かび上がってきたのである。この状況は先に述べた野塩外山遺跡の事例と同様であることが確認されたのである。

ここで話は床面が現れた時点へ移る

埋没土の除去が終了してみると、住居跡は当初確認されていた黒褐色土の広がりより、大きく外側へ広がった。それは壁際にロームの再堆積した土が埋まり込んでいたためで、遺構確認の段階では基盤のローム層と判別が困難であったことによる。

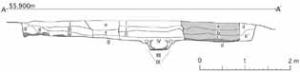

ここで 18ページ下段写真のベルト断面に残された土層を見ていただきたい。中央に黒っぽい土が沈み込んでいるが、左右の壁際では明るい色の再堆積したロームが三角形に埋まり込んでいるのがおわかりいただけると思う。

こうしたロームの存在により、遺構確認の時点では正確な住居範囲の特定が困難なのである。

掘り出された住居跡の床は、踏み固められている。最後の埋没土を掘り出すときには、移植ゴテを差し入れるだけで、ぱかっ、ぱかっ、と土が剥がれていく。それまで遺物に注意しながら掘り下げてきただけに、このときの感触は、お祭りの夜店の縁台にしがみつき、目を凝らしながら針でつつき取っていく、型抜きの快感にも似ている。

炉端の情景

二日後

ベルト側面に現れた、住居跡の埋没過程を物語る土層の図化、およびその除去が終わろうとしていた。

住居跡の中央やや北側の床に検出されていた、石組みに土器を併設した炉の全景が現れようとしている。

炉の上を覆う土を取り除いているのは田中さん。

「先生、すごいのが出ましたよ」

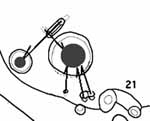

田中さんがゾクゾクしながら掘り出していたであろうそのところを見ると、十一個の川原石で円陣を築いた中に大型土器の口縁部を据えた、立派な炉が現れている。

土器には等間隔に四つの突起が付けられているが、入口方向の東南側の突起は一つ欠損している。

型式は勝坂式の後葉。住居跡の年代もそれによって定められた。

さらによく観察すると、この欠損している付近から、左側へ次の突起まで、白灰色に変質している部分が認められる。これは高熱によるもので、炉内でおこなわれた燃焼のさいに、この部分を粗朶木の掛け口としていたことが理解されてくる。つまり、火が粗朶木に沿って燃え上がる状態。そのことで土器が被熱し、変質を起こしているのである。

こうした事例は野塩外山遺跡の5a号住居跡、7号住居跡、10号住居跡(第一章改築された住居跡、最後に発見された住居跡参照)でも確認されており、入口に向かう炉の南側の位置が、火を操作するものの定席であったことを類推させたのである。ただし、5a号住居跡のみ入口が西側であるため、被熱部分も埋設された土器の西側であった。

しかも、その後の調査においても、この遺跡の7号住居跡、さらにこの時点から一年二ヶ月後に調査することになる野塩前原東第三次調査の2号住居跡へと、事例確認が増していく。被熱の痕跡を残すものは例外なく入口に面する側であることが後に判明することになる。

話を調査時点へに戻す。

「普遍性はある」

さらなる普遍性を求めて、博物館に戻り着いてから収蔵されている他遺跡の報告書をまさぐる。炉体土器の記述は表化された文様と形のみ、出土状態にかんする記述も、一軒の住居跡について数行……

私は以前から気がついていたのである。そして、研究者の多くもわかっているのである。

行政発掘における法で定められた記録保存の意味が、行政発掘であるがゆえに学問としては成り立たなくなっていることを。そしてそこでは、本来の発掘調査という「調査」の語意が凋落してしまったことを。

すべてがそうではないが、さらなる普遍性を求めることは当分の間やめた。行政発掘をしている私にもまた、時間はないのである。

もう一度考える。やはり先の事例群は普遍性を物語っている。

このことの意味を仮想現実として探るため、次のことを想い起こしてほしい、第一章の「重なり合った住居跡」 62ページに掲載した写真である。

それは、姥山貝塚の住居跡から発見された五体の人骨群。五、六歳の子ども、上に折り重なる二人の男性、その左右に倒れ込む女性。彼らが住居内で突然の死を迎える以前、炉を囲む団らんがあったはずである。

その写真を見つめ、団らんの光景を脳裡に描いていただきたい。そして、われわれが見てきた、この1号住居跡に残された炉辺の痕跡に彼らを投影する。

さて、南側で粗朶木をくべていたのは誰だったのか?

神そして主人、妻、子ら、それぞれの座すべき位置を、あなたは漠然とではあろうが、定められたものとして見ているか? そうではないか?

ここで、炉辺の空間利用にかんする新たな疑問を、私はあなたと共有したことになる。

そこで、炉辺にこの家に暮らす者の座すべき位置ががある、との仮定のもとに考証へ踏み出すことにする。強引だが、以後の調査において違っていると確信したなら、ここまで戻ればいいのである。

炉縁として利用された土器の、南側に残された被熱の痕跡。ここから、誰も入り込んだことのない世界へ入る。

この南側に座する者。その者が火を操っていたのは確かである。だが、それが主なる炉の管理者だったのであろうか?

アイヌ民族もそうであるように、首座は入口から奥まった北側が一般的である。だとすると北側の炉端が主人として、本来的な炉の管理者ということになり、南側の者は火の番人的な存在として浮かび上がってくる。

ではそれは誰なのか?

すでに第一章の「最後に発見された土器」115 ページ下段で述べたように、アイヌ民族の事例では、子を産むことのできる女性こそが、火の神であるイレシュカムイの系統を継ぐ者と考えられている。

違いはあるにせよ、この同じ列島に住む、古来からの狩猟民族の意識を求めるとすれば、1号住居跡の火の番人になりえる、もっとも近しい者は、炎にも似た赤の力をして子を産むことのできる、女性ではなかったのか?

炉を介し、北と南に別れる主人と番人。想定されるのは老婆と若き女性、あるいは翁と若き女性、翁と老婆、

いずれにせよ若き男性は、この二つの位置にはイメージされない。

こうしたなかで確定できる場所がただ一つある。あなたもお気づきであろう、それはもちろん神の鎮座ましますところの、炉にほかならない。

床に残された痕跡

掘り出された床は、近づいて見ると、堅く踏みしめられた部分では光沢を放つほどである。

場所を変えて排土の高みへ上る。

床面には円形や楕円形、大小さまざまな暗褐色土の広がりが見て取れる。

「よし、徹底的にやるぞ!」

この意気込みは、四年前にさかのぼる悔しさの増幅された姿である。

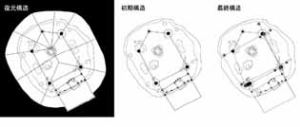

一九九五年秋に、博物館で開催する「野塩外山遺跡展」のため、住居跡の復元模型を制作していたのだが、その過程で、構造にかんする数多くの問題が生じたのである。

机上の理論とは違い、模型という具体的な立体感覚のなかで住居構造を考証してみると、補助柱が、住居廃絶の問題と密接なかかわりをもつことがわかってきた。

しかし調査当時は、そうした視点に重きをおいては調査していなかった。それが悔やまれたのである。

もちろん、後で考えればの話で、酷暑と調査期間、費用を総合すれば、通常の調査を百とすれば百二十パーセントの力が出されたと思えるし、調査内容においても、埋蔵文化財保護法に記載された「記録保存」に対しては大きく胸を張って答えることができたと確信している。だが問題なのは、私の研究者としての事象を洞察する意識がどれほど強まっていたかと言うことなのである。

補助柱は小さく、浅い。床と同じローム系の土で覆い隠されてもいる。一般作業員の目では検出しがたいのである。つまり、私はその多くの存在に気づいていなかったのである。

くり返してはいけない!

年輩の田中さんを呼び、みなへ次のことを伝えるよう指示を出す。

「ピット(柱穴等の穴)は、けっして掘りすぎないこと!

最終確認は私がやるので、掘り残し気味にするように!」

大形である主柱穴も、開口したまま放置されると、乾燥で壁面にクラック(ひび割れ)が生じる。その状態で埋没している穴を掘り出そうとすると、壁面の確認はむずかしく、クラック帯を掘り抜き、しっかりとした基盤のローム層が出るまで掘りすぎてしまうことが多いのである。

発掘調査のなかで、狭く、掘るにしたがい暗さを増すピットの掘り出しは、最もむずかしい作業だと、私は常々思っている。作業員任せでは、むりからぬ考証上の危険がつきまとうのである。

1号住居跡での作業は、床面全体にわたる主要な柱穴の輪郭確認→半割→土層図の作成→まる堀り(半割で残された埋め土の除去)→さらに住居跡平面図の作成→住居跡断面図(エレベーション)の作成と進行し、いよいよ、それらの再検証と床面に残された補助柱の徹底検出の段階へ突入した。

夜間の寒さで凍てついた床面に、段ボールを敷き、身を横たえる。ここからの作業は一人である。

まず、作業を終えている五本の主柱穴の再検証に入る。横には、柱穴の配置を記した平面図と個々の土層図のコピーを張った画板が置かれている。

柱穴の中に身をのり出し、移植ゴテと竹ベラを使い壁面の状態を確認していく。

南側の二本の主柱穴は、壁面の崩れが見られず、また土層図においても柱の痕跡らしき輪郭が残されている。

柱穴は、実際の柱の太さよりも二回りていど大きく掘られており、柱を入れた周囲に土を入れ込み、それを突き込んで固める。

したがって、そのままの状態で放棄されていれば、柱の木質が腐っても、土層断面にはその縦長の痕跡が黒色味を強める腐植土として残されるのである。

だが、柱を再利用するために抜き取っている場合は、上部を掘り返すために径が片側へ広がったり、また土層形状も柱痕を示すような状態では確認されない。

「南側の二本の主柱穴は、柱の存在したまま放棄されている!」

その検証結果をえた瞬間、埋没土の最下層から検出された炭化物の記憶が蘇ってくる。

横に置かれた図面で照合すると、二本の主柱のうち南東側の柱穴の上に炭化物の帯が検出されていたことになる。この部分は私が直接確認したところ。

間違いなく、廃棄直後に燃やされた炭化物の帯を貫くような柱の痕跡は認められていない。

柱穴内の土層で確認された柱の残存。そして、それを覆う炭化物の存在。

「うーん、根腐れだ!

柱が上まで延びていなかったと言うことは、住居を解体したときに、上を何かに利用するために折り取り、埋没部分が残されたのだ。だとすると、根腐れの可能性がいっそう強まる!」

このとき、住居構造弱体化を解明するための契機となる状況証拠を手にしたのである。

さらに北側の二つの主柱穴へ移動する。

すでに床面から伝わる凍てつきは、意識されなくなっていた。構造を解明しようとする意識が、手の冷たさをも包み込んでくれたのである。

この二つの主柱穴には掘り残しがある。

「よかった、掘り残してくれている」

以前に出した指示が守られていたのである。

竹べらの感触で壁面をわずかずつ掘り進む。

中は暗い。

手に伝わる堅い部分を追い、若干の柔らかさを示す土を剥いでいく。

途中で何度か竹べらの先についた土を、外の光で確認する。それは暗褐色土。

「壁面にクラックが入っている」

図面に掘り広がった部分の修正を加えながら、事象を整理する。

西側の主柱穴は、壁面にクラックが入り、上部は片側へ広がり、柱痕は確認されない。

一方東側の主柱穴は、細い柱が添えられたような痕跡があり、他と異なりローム質の土が上部を除き充足している。

このことから、西側は柱の抜き取りがなされていたこと、また東側では添え柱の存在と、柱の再構築。これは少々複雑で、柱の入れ替え、もしくは根腐れ部分を切断し、穴にロームを突き入れ、なかば直置きの柱として添え柱と合わせて再構築、という可能性も出てきた。

次に移動したのは、北東端の小振りな柱穴である。

これは、他の主柱が、直径 30cmほどの丸太を深さ70cm ていど埋めているのに対し、それが 20cmと55cm と小さい。しかし、この柱穴は先の二つの主柱を結ぶラインの中間点北東寄りに位置し、主柱としての機能を担うものとして判断され、規模の小ささはこの部分に渡される梁組が二等辺三角形を作り出すことで、構造的に強度が増すことによるものと理解される。

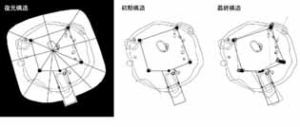

以上のことから、1号住居跡の基本構造は五本柱。屋根の構造は、柱に渡された梁と、屋根を作り出すために梁に斜め掛けされた垂木の関係から、棟をもつ構造であることが判明した。

野塩外山遺跡では、この段階までの考証で留められていたのである。だが、ここではこれからが本番だ。

すでにいくつか掘り出されている小さなピット(穴)、通常ならただの意味不明のピットとして処理されてしまう。だが、光沢をもつほどに踏み固められている床面であれば、そこに痕跡をとどめるものは保存状態が良好なはず、検出されるものに意味をもたぬものなどありえようはずはない。ここまでは、耕作や木の根による攪乱は入り込んでいないのであるから。

床面を頭の中で分割し、その一区画ずつを移植ゴテ、竹ベラ、大小のスプーン、竹串を携え、腹ばいのまま動き回る。端から見れば芋虫だ。

住居跡の北半では、すでに掘り出されているピット以外、目新しいものは検出できない。

「南だ、南だ」

冷え切った体、腹ばいで疲れ切った腕。南側へ行こうとする意識を留め、今見つめているこの区画が大事なのだと言い聞かせる。だが中央部からも何も検出されない。

「確認の方法が悪いのか?

いや、そんなことは無いはずだ。これ以上どうやって確認しろと言うのだ!必ずくる。何もないことの意味が。そうだ必ずくる!」

〈いい加減にやっていたら、やり直しだ。おまえには、やり直す勇気はあるのか!〉

不安が、悪魔のような声を生み出す。

確認の作業が、南西側の主柱の北縁へきたとき、ロームの堅くしまった床面の一部に、はっきりと柔らかな部分を確認した。移植ゴテを細めの竹ベラに持ちかえ、突き入れる。

「ん、奥まで入る」

その辺りを掻きなおすと、見た目では区別しがたい柔らかな部分が、 25cmほどの長さで溝状につづいている。竹ベラで感触を確かめながら掘り、スプーンで土を掻き出す。

竹ベラでは基盤の堅いロームは掘り崩せないので、手に伝わる感触だけで掘っていける。

その感触は四、五十代の方ならおわかりになるだろう、子供のとき駄菓子屋へ行くと、試験管のようなガラスの容器に、色鮮やかな赤や緑色をしたゼリー状のものが入った菓子があったのを。それを竹ひごで掻き出しながら食べたはずだが、そのときの竹ひごから伝わる感触がこのときのものである。

ロームの堅くしまった床面に残された痕跡、それは溝の両端に斜めに掘られた直径5cm ほどのピットで、そこから出されていた棒の方向は、一方は主柱の根元へ、他方は主柱西側から検出されている支柱へあてがわれていたらしい。

その後も主柱の東側を除く二方向から、取り囲むように主柱へ向けた小さな穴が検出された。

「状況証拠がつながった。もう間違いはない。

この柱は根腐れを起こし、西側へ傾いたのだ!

その根元のぐらつきを三方向から棒で押さえ込んでいる」

こうして小さなピットの正体は解明されたが、ただ一つ西側の支柱へ出されたピットが、主柱の南西側への倒れ込みと連動せず、支柱の逆方向への倒れ込みを防いでいるのである。

「東への倒れ込み、その意味がわからない。

なぜ逆なのだ?

この住居跡は重複してはいない。構造材の劣化による一連の流れの中で考証いかなければならないはず。とすれば時間差か?

もし時間差とすればどちらが先なのか?」

疑問は次々と現れる。

そして、何度も全体の流れの中で問題点を洗い直すなかから、すべての事象に整合性をもつ考え方が現れてきたのである。

それは、住居の最終段階で、構造材の弱体化による上屋全体の右回転のねじれが極まり、住居中央部へ向かう倒壊直前の状況へ転化したことによるもの、とする考え方である。したがって、東への傾斜の押さえが新しい段階でなければならない。これが現場調査での結論である。

このときの事象分析の精度は、整理段階における最終判断からすると、80 %以上の驚異的な精度に達していたと思われるが、それを成しえたのは、納得のいくまで考えつづけたこと。その原動力は、堅い床に残された痕跡に、意味をなさないものはない、という確信にほかならない。

その後も、芋虫のような腹ばいの作業はつづき、入口部の柵跡、そして、梯子状施設を固定するための杭組み、東南側主柱を取り巻く支柱群などが検出され、構造弱体化の全容が解明されることとなった。

ここでその概要を述べると、以下のようになる。

基本構造は五本柱による棟をもつ住居形態で、南側に入口を覆う庇を設け、その下には柵状の壁が作られている。出入りは、そのほぼ中央に見られる幅 60cmていどの杭間。その足もとには、住居内へ降りる梯子状の施設が固定されていたらしい。

さてこの基本構造に対し、弱体化は、北西側の主柱以外の根腐れからはじまったものと判断される。

そのことで起きたのが、これら主柱の根腐れによる上屋の沈み込みであるが、それを止めるため、北側と南側のそれぞれ東西の主柱間に渡されていた梁下へ、沈下を受ける架構組みを施している。

この補強により、いったんは沈下を防げたようだが、南西側の主柱の根腐れが極度に進行するに至り、架構で持ち上げられていた主柱の根元がぐらつき、南西側主柱が架構ごと西側へ倒れ込む状況を生じたらしい。

そのため、主柱の倒れ込む側の三方から、根元を押さえるためのつっかえ棒を入れている。

しかし、傾きはなおも進行し、梁で組まれた上屋全体が右回転で強くねじれはじめる。

今度はそれに対処するため、反対側に位置する北東側の主柱に添え柱を設け(この段階では主柱根腐れ部の切断と、直置きするための柱穴埋め戻しをおこなった可能性がある)、また南東側の主柱に掛けられた梁下へつっかえ棒を入れている。

だが、いくら補強しても、この段階では大風が吹けば一挙に倒壊の危険にさらされていたことに間違いはない。

その最後の過程に起きたのが、引き戻しである。この逆転した崩れ込みを防ぐために南西側の支柱の押さえとして入れられた支えの棒の痕跡が、先に大きな疑問となっていた南西側の支柱を押さえとして、ただ一つ逆方向で検出されていたピットの意味である。

そしてこれが、1号住居跡の廃絶にいたる全容である。

構造解明への補足

話が複雑化するので、前節では住居構造を復元する手法的な解説を省略したので、ここであらためて「心得」として述べておくことにする。まず、

心得の一条……人に任せるな

何と言っても掘りすぎてしまったり、検出の漏れがあってはならない。人に任せるとしても、最終的な確認ができる範囲に留めること。また、構造復元に入る段階では、その技量を持った調査員といえども作業分担してかかってはいけない。なぜならば、一つひとつ事象の連鎖を見いだすためには、すべての状況を詳細に把握しなければならないからで分担できるような性格の作業ではない。

心得の二条……竹ベラを活用せよ

小さいピットを掘り出すには、竹ベラ(幅細・幅太)、スプーン(大・小)、竹串等を用いる。なかでも竹ベラは、側壁の堅いロームに入り込まないので、その感触を確かめながら埋土を掘り進むことができる最良の道具である。また、土の掻き出しにはスプーンが威力を発揮するが、長い柄を付けたものを用意しておくと便利だ。

心得の三条……主柱の側壁に注意せよ

土層の堆積状態はもちろんであるが、柱が抜き取られているものは、開口部が掘り取られて片側へ広げられているものがあり、また側壁に乾燥によるクラックの認められる場合が多いから注意すること。

心得の四条……基本構造を先に割り出せ

補助柱としての支柱の機能を類推し、構造劣化の過程を解明するためには、基本構造が先に把握されていなければならない。

それは、主柱に対する梁組、および基本的な垂木組、入口部の構造の想定である。

心得の五条……支柱穴は方向・角度を記録せよ

平面的な位置はもちろんであるが、そのほかに各穴の向かう方向・角度・径・深さ等を住居平面図のコピーに記録しておくこと。

穴は組み合っている構造材により、ねじ曲げられ、広がる場合もあるので、方向・角度は二様に取らねばならないこともある。

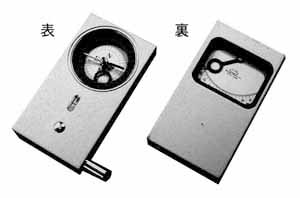

心得の六条……クリノメーターを活用せよ

方向・角度は、トランシット等通常の測量器具では迅速に計測できない。そのため、主に地質学の野外調査で用いるクリノメーターを活用し、穴へピンポールを差し入れて妥当な位置で固定し、それにクリノメーターを添わせて計測していく。

クリノメーター

心得の七条……ピンポール、箱尺を活用せよ

各穴の機能を立体的に理解するため、最終段階では各柱穴に想定された方向と角度に沿ってピンポールを差し入れ、復元した状態で観察する。とくに梁へ斜めに入るものでは、距離と角度から梁の高さを推定できる場合もあるので、箱尺も有効な道具となる。

心得の八条……記録を多方向から残せ

これだけ立体的に観察できる状態は、現場作業の段階だけであるから、復元した状態で正面、側面、裏面、加えて個々の状態を写真・ビデオ等の映像記録に残すこと。

現場段階では、構造解明は、けっして百パーセントとはいかないので、整理段階で検証できる記録を作成しておくこと。以上

2号住居跡へ

2号住居跡での調査は、困難を極めた木根の除去を終え、住居埋没後に掘られた集石跡と土坑の調査→埋没土の除去→遺物の実測および取り上げ→土層図の作成→炉および柱穴の確認段階へと進んでいる。

ここまでの調査で、埋没土中に、南側トレンチ東側で確認されていた集石と規模・特徴を同じくする、焼け石を 60cmほどの穴に入れ込む集石跡が二基、また北東側の壁際から焼土をともなう土坑一基が発見されていた。

二つの集石跡からは、合わせて三個分の土器片が出土し、整理段階ではあるていど原形を復元できるほどに接合しているが、検出段階ではともに礫にまじりバラバラの状態で出土していた。

これらの土器は火を受けて変色しており、それも接合し、隣り合う破片ごとに色調の急激な変化が観察され、破片分散した状態で被熱していたことが明らかとなった。

そして、そのことからは、埋没していた2号住居跡に野外炉が設けられ、礫を用いた調理の行われていたことが予想されてきていた。

一方、こうした遺構を除くと、住居跡に純粋に埋没していた土層からは、まとまった遺物出土は見られず、すべてが破片で、後の接合によっても原形を復元できる土器は見られなかった。

これらの破片の型式は、勝坂式は数えるほどで、その多くは、時期の新しい加曽利E式が主体をなしていた。

こうしたなかで目を引いたのが、住居南側の入口付近から発見された口と底を欠く加曽利E式の甕形土器で、掘り窪められた浅い穴の中に正位で、しかも置かれたような状態で検出されていた。

このあり方は、野塩外山遺跡10号住居跡床面の出土事例に近似しており、出産にともなう胎盤の処理や、死産などに関係していることを連想させた(第一章「最後に発見された住居跡」参照)。

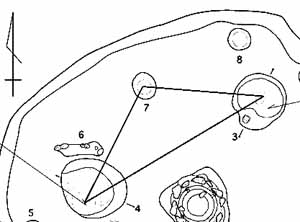

さて、このような経過をたどり、床面での柱穴と炉の確認作業が開始された。床に膝をついて作業しているのは、本荘君と望月君の二人。

1号住居跡の構造復元にかかりきりになっていた私であるが、ようやく自問自答の世界に終止符を打つまでにこぎつけ、2号住居跡の状況分析へ入ろうとしていた。「本荘君、どの辺まで進んだ?」

「柱穴の確認はあるていど進みましたが、小さい穴ばかりで、大きなものは見られません」

1号住居跡と違い、床面まで木の根が入り込んでいるので、その状態の悪さから検出がむずしくなっているものと思い、しばらく二人の確認した跡を追ってみる。

「駄目だな、大きなものはない。

住居跡の掘込みも、建てたときから浅かったようだ」

通常、住居跡の上部は耕作などにより破壊されている。掘り出された状態が浅いからと言っても、それだけで住居構築時の深さまでも浅かったとは言い切れない。

このとき浅かったようだと判断したのは、前日行われた、土層図作成にともなうベルト断面の観察で、土層が水平堆積を見せていたことによる。

深く掘られた住居跡が埋没する場合、土層の堆積状態は急傾斜を示すが、この2号住居跡の場合は、ほとんど傾斜の見られない水平堆積、つまり広く浅い状態での堆積を示していたのである。

このことから類推された住居本来の深さは、最大でも 50cmていど、一般的住居跡が 1m前後であることからすると、半分ほどの深さしかなく、床から梁までの高さも低かったことが予想される。

「ここは後の作業をわたしがやるから、本荘君と望月君は北東側の7号住居跡へ入ってくれないか。

ベルトの位置を設定してあるから、中心から外側へ掘り下げて。土層が変わったらそこで止めるように。じゃ、お願いします」

そこへ田村君がやってきた。

「内田さん、そこの8号住居跡を確認したのですが、床のような堅いロームが出てくるんですよ」

移植ゴテを持ち、連れだって確認に行く。

腰を下ろし、不定形に断続しながら広がるロームの一部を移植ゴテで掻くと、

「堅いな!」

移植ゴテを柔らかく握り、その面をたたくと、バウンドして返ってくる。

「何だこれは!

確かに不定形のローム以外は住居跡の埋没土だが、場所によってはその黒褐色土も堅くしまっている。

埋没後に、上で何かやっているのか?

それとも、住居跡を埋め戻し、何かを隠蔽するために踏みしめているのか?」

今までに経験したことのない状況を目にし、どのように調査していくか、しばらく考える。

「硬化面を記録するから、何人か入れて、このまま全体の確認と清掃作業をつづけてくれ。

それが終わったら呼びにきて、2号住居にいるから。

写真を撮ったら硬化面の平面図をとるから、その準備もしておいて」

指示の後、田村君に次の言葉を贈る。

「田村君、ひょっとしたら、この硬化面は縄文人が宝を住居に残し、隠蔽したのかもしれないぞ。この8号住居跡は君に任せるからな」

こう言い残して2号住居跡へ戻る。

十二月に入った陽射しは陰を長め、撮影に適した時間は十時半から二時半ごろまで。しかし、薄雲に太陽が隠されていなければコントラストが強すぎ、被写体をおだやかに撮し込むことはできない。

そうしたときは、陽が奥多摩の山に没した直後の四時過ぎの十五分間ほどの時間帯ということになる。

「田村君、二時頃までに清掃終わらせて」

「はい、わかりました」

大切な指示を思い出し、ひと安心する。

さて、2号住居跡の柱穴はすべて小さい。1号住居跡の主柱穴が、開口部の径40cm 以上、深さ70 〜80cm の規模であったのに対し、ここでは径 35cm以下、深さ 40〜70cm と一回りも小さい。

住居跡の床面積は、1号が20.56m2 2号が21.24m2とさほど変わらないのに、2号では主柱穴の規模が1号の補助柱ていどの柱が使われているのである。

「やはり構造材の規模からしても、この住居は一般的な住居の造りとは違う。

浅く、簡便な造り、埋甕……」

こうした思いを抱きながら腹ばいの作業をつづけ、やがてすべてのピットを掘り出し、図化まで終える。

いよいよ、最後に残しておいた炉の掘り出しである。

炉は床面の掘り出しのさいにも、石組みや土器の埋設が認められず、掘りくぼめただけの地床炉と言われる形態であることが予想される。

西側部分が木の根で破壊されているため、その部分から掘りはじめる。

炉はやはり地床炉。焼土は掻き出されたためか残されておらず、遺物も確認されない。

掘り出しは、東側へ張り出した部分へ入る。

この部分は炉に併設された径 30cmていどの浅いくぼみで、五個の中小の被熱礫が周囲に配されているが、特異なのは、そのうちの一つが刃部を欠損する小形の打製石斧片で、壁に沿わせるように出土したのである。

これが、どのような意味をもつかは即断できないが、浅く簡便な造り、埋甕、張り出し、壁に置かれた破損した打製石斧、という炉をとりまく新たな事象が加わり、野塩外山遺跡の10号住居跡の性格が想い出されてならない。

炉の調査を終え、床面に残されたすべての痕跡が出そろう。ここからの作業は本格的な構造の分析である。

柱組みの基本構造は、四本の主柱によるものだが、庇の造り出しなど、入口部に重量がかかるためか、南側の主柱間にそれに準ずる柱を一本立て、最低限の構造強化をはかっている。

以上の基本構造をベースに、残りの柱穴を見ていくと、まず東側の主柱間に 50cm前後の間隔で存在する五本のピットが目につく。

これらは垂直に棒を立てた痕跡であるが、北から二番目のピットのみは38゜の傾斜で繰り出されており、垂木への押さえと判断される。

それを除き、残りの四本を観察していくと、不思議なことに東側の二本の主柱穴を結ぶ線より11゜西へ向けたライン上に四本がほぼ直列し、また南端の一本以外にはすべて立て替えのなされた形跡が認められる。

「なぜ方向が違うんだ?」

霜の溶けたべちゃべちゃした床に敷いたボロ毛布の上に座り込み、すべての状況証拠を整理してみることにする。

A…北東側の主柱には根腐れが想定される。

B…北東側の主柱外側には垂木(屋根を作り出す斜め材)へあてたと思われる 二本の支柱が存在する。

C…北東側の主柱には入れ替えがなされている(土層は木根により攪乱されていて不明)。

D…東側主柱間に、西へ11゜方向を違える、ほぼ等間隔の垂直に穿たれた四つのピット列が存在する。

E…そのピット列の北側三つには、立て替えの形跡が認められる。

「構造欠陥が生じていたとすれば、その根本的な原因は主柱穴以外には確認できないはず。

とすれば、原因はA・Cだけだ。他の主柱穴には、痕跡としては異常が認められない」

このことから、主柱を入れ替えるほどの事態を引き起こした北東側の主柱が、住居弱体化の主因であると判断され、またその内容は、二本の支柱で沈下を防いだ北西側の主柱と同様、根腐れではなかったかと判断される。

そこまで考えがいきついたとき、

「そうか。だとすれば構造材の劣化で当初起きたのは、沈み込みだ!

列をなす四つのピットは、段階差はあるのだろうが、沈下を防ぐために東側の梁押さえとして入れられたものに違いない。

この場合、段階差は北から南。一番弱まった北東側の主柱が北東へ傾きだし、結束された梁全体に右回転のねじれを生じた。それが東側の梁方向の西への11゜のぶれとなって現れたのだ。

11゜か……

最終段階で11゜も上屋がねじれていれば、1号住居跡と同じように、2号住居跡も限界だ。

大風が吹けば、倒壊の危機にさらされていたはず。そして、たぶん最後のころに入れられた補強が、北東側の主柱南側のピット。

これは真南に34゜という低い角度で繰り出されていて機能がわからなかったが、南側の梁へあてられていたことは確かだ。

梁組みのねじれで、東南側の主柱は内側へ倒れ込んでいるが、その梁までの約 180cmほどの距離を34゜ でいくと、高さは 160cmていどになる。倒れ込んだ梁の高さとしては的確な数値だ。

これが構造弱体化の経過だったのか!」

2号住居跡の床の状態はわるかった。しかし、ここでも細心の注意を払って検出したピットに、意味をなさないものはなかった。

このとき、野塩外山遺跡調査後の悔しさは、ピットの検出方法と構造解析手法の確立により、大きな希望へ変わっていた。

頼もしき男たち

8号住居跡では、約束のとおり、田村君を中心とした掘り下げがつづけられている。

十二月も半ばを迎え、調査関係者の疲れもピークに達していたが、それに追い打ちをかけるように霜が調査を妨げだす。

その霜は、夜間の寒気で三、四センチの高さまで頭をもたげだし、やがて日中でも日陰では溶けることがなくなり、ついには板と化した霜を剥がさなければ遺構確認すらできなくなっている。

その一方、陽射しの当たるところでは、十一時ごろには霜が溶けるのだが、その後がぐちゃぐちゃの状態。これも、そのどべ(泥)を取り去らなければ仕事にならない。

しかし、このときもっとも恐れていたのは、住居跡の掘り出された部分の霜による破壊。

現場管理を担当する上田、調査員の田村らと相談し、現場作業終了時に、綿状の化学繊維を挟み込んだ工事用の防寒マットで住居跡を覆う対策がはかられる。

だが、遺物の出土しているところでは、プラスチックの遺物収納箱を重ねて保護しなければならず、また風でマットが吹き飛ばないように大量の土嚢や足場板、鉄パイプを重し代わりに置いたりと、一回の作業に三十分以上を費やさなければならない。

師走の日暮れは早い。夕は四時にはその作業にかからねばならない。土曜を返上してまでの調査の中で、朝夕の都合一時間は実に大きな時間の損失である。

数日前、私は軽いぎっくり腰をわずらっていた。切り株に手をつき、立ち姿のまま休もうとした矢先に、

「ギクッ」

話には聞いていたが本当に鳴るのだと、びっくりし、姿勢によっては息ができないほどであった。

芋虫状態の作業が腰に負担をかけていたのだと思ってはみても、もう遅かった。

幸い、子どもが小さかったころに使っていた電子レンジで温める湯たんぽを、妻が用意してくれたお陰で、腰を暖めて寝られることが回復を早めたように思える。

そういえば、2号住居跡で腹ばいの作業をしているおり、妻が子どもを連れ現場見学にきたのである。

暑い夏の調査であった、野塩外山遺跡にきたときは二歳。今度は寒い冬。子供は七歳になっていた。

腹ばいになって作業する横で、

「おとうさん、ここにおいたほうがいいよ」

と、掘り出した土を入れる箕とともに、スプーンを近くにそろえ置いてくれるほどになっていた。

この小さな出来ごとが、頑張らねば、の原動力になっていたことは確かだ。

夕闇の中で、瀬川さん、田中(典子)さん、板倉さん、盛口さんらの女性陣も、それぞれに鉄パイプ、土嚢を運んでいる。年長の田中さんが住居跡のベルト上のマットに仁王立ちとなり、それを受けて適所を押さえ込んでいく。

上田君も、中山君も、田村君も、みな霜から住居跡を守り抜くため、闇と寒風の中で作業をつづけている。

本荘君も、望月君も……

すべての作業が終了した後で、数人が点検に入る。風でマットが舞い上がれば、隣は西武池袋線の鉄路。帰り着いた後でそれが起これば、大事故にもつながりかねない。

何も言わずとも、その強い責任感を抱く者が、夕闇のなかに漆黒の動きを作り出ながら現場を巡回している。

やがて、明かりのともる仮設の事務所へ、その頼もしき男らが戻りつく。上田、田村、本荘、望月。

円筒形をしたポット式の大型ストーブ。窓に映し出された炎。着替えのなかのはなやぐ会話のなかに、それぞれが溶け込む。

「お疲れさまでした」

「ご苦労さん」

その人数分のくり返しの別れの言葉に、温もる。

やがて、ストーブの回りに残ったのは、先の頼もしき男たち。

「北海道では、十月の末から四月に入るまでは雪で現場調査はできない。

だから半年掘って、半年整理ができる。理想的なサイクルだよな。

このままだと、正月休みもあるし、二月いっぱいに終わるかどうか。雪が降ったら完全に終わりはしない。さて、どうするか……」

「4号と7号住居跡は、掘りはじめからかなり遺物が出てきてますよ。おまけに保存状態もよく、深そうだし」

「遺物の図化に時間がかかるな」

「トータルステーション(測量にコンピューターを導入したシステム)をいれますか?」

「導入する費用もないし、ましてやこれだけ保存状態のいい住居跡で、出土遺物をトータルステーションによるドット(点表記)だけで済ませるわけにはいかない。

住居跡は生活していた状況だけでなく、放棄された後、埋没土が堆積していく中で何が起きているかも重要な問題だ」

「縄文時代の住居跡は、遺物がたくさん捨てられているから、細かく見ていけばいろんなことがわかるよな」

「そうなんだ、遺物廃棄のあり方はいろいろ想定されているが、研究のいき詰まっているのは、出土状態の吟味が現場段階で十分ではないからだ。

昔と比べたら機械化され、是非はともかくトータルステーションの導入で図化の作業は大幅に短縮された。

しかし、最近の報告書を見ていると情けなくなることが多い。調査員が出土状態を詳細に観察してはいない。

たぶん、掘り出されたものを研究するほうに気が向いていて、調査が作業員任せになっているからだろうが。

だから年々箇条書きのような記載が増え、この土器は何層から出土した、あの土器は東北側から出土した、というていどの記述しかされなくなっている。それも、遺物を特定し、差別抽出する傾向が強い。

埋没土中の遺物全体を、相互の関係において観察し、それを廃棄当初の時点へ差し戻す復元的な視点で解析していかなければ、何もわかりはしないはずだ。

機械化による短縮された時間は、調査者に何をもたらしているのだろう?

それはさておき、報告書に載せられたドットを見ても、説明を読んでも、何もわからないことが多くなってきている……」

「先生がやりはじめた、写真を合成するやり方は時間がかかるんですか?」

「手法的には問題ない。

ただ1号や2号住居跡では、浅く遺物の広がりも狭かったので何とかなったが、ほかの住居跡では深さが増す分だけ被写体を撮し込む角度が低まり、今のやり方では斜めすぎて修正の限界を超えてしまう。

真上から撮影できれば問題ないのだが、ベルトの上や住居跡の縁からの撮影では限界だ」

しばらく沈黙がつづいた後、口火をきったのは上田さんである。

「やぐらの材料を利用して、住居外の四方へすえ、その上に足場板を巡らし、中に一本渡した足場板を移動させながら撮影していく、というのはどうですか?」

出てきたぞ! ヒョウタンから駒が!

がぜん活気づいてきた。本荘君がつづけて、

「四方のやぐらは、鉄パイプでつなげて固定すれば動きませんよ。水平の調節はできます」

つぎは田村君だ。

「内田さんは釘でやってましたけど、水糸(水平を作り出すための目印の糸)でメッシュ(方眼)を張りましょうよ。

住居跡の回りに基準の釘を打っておけば、取り外しが自由にできるし、掘り進んで深くなったら、張られた糸から下へ垂直に基準点を移せばいいじゃないですか」

「おお、それはいい」

「メッシュはいくつにします?」

「上田さん、さっきの方法で足場板に立つと、下から目線までの高さはどのくらいになる?」

「ええと、315セン( cm )ぐらいですね」

「315 センか、それだけあれば申し分ない」

デジタルカメラを持ち出し、少々低いが机の上に立ち、画角をシミュレーションする。

「50センじゃ広いな。 40センでいこう」

「水糸の色は黄緑ですけど、東西と南北の基準線に赤を入れましょうよ」

「それは助かる。

写真合成は数十枚にも及ぶから、向きがわからなくなり手間取ることもあるが、赤が入ればわかりやすい。

やったね! これでいけそうだ。 ハハハハハ……」

戻る |

トップへ |

つづきへ |

| 執筆・編集 清瀬市郷土博物館 学芸員 内田祐治 制作 2005年3月 |

|

| 歴史読本 【幕末編】 多摩の江戸時代の名主が書き残した「日記」や 「御用留」を再構成し、小説の手法をもって時代 を生きた衆情を描き出した読本。 |

|

| 夜語り ─清瀬の年中行事─ |

|

| 学芸員室から ─研究過程の発想の軌跡を紹介─ |

|

| 施設案内へ | インターネット 博物館へ |

copyright©2018 Museum Kiyose all rights reserved. |

|