�m1���Z���Ղ���n

���v�y���猻�ꂽ�y��

�l�������`��\���

�@�����������}�������̎����A1�`4���Z���Ղ���̂ɁA���͂ɓ_�݂���y�B�A�W�ΐՂ̒��������X�ƊJ�n���ꂽ�B

�@��������͑S�̂̒����i�s�̋L�q�ł͔ώG�ɂȂ邽�߁A��\���Ƃɒ�������������܂ł̏��܂Ƃ߂Č��Ă������Ƃɂ���B

�@1���Z���Ղ́A�O����\�Z������@�艺���ɓ���A�܌��\���܂ł̒������Ԃ�v�����B

�@���̏Z���Ղ̒����Ƃ��ẮA���Ȃ蒷���Ԃɂ킽���Ă��邪�A����ɂ͂������̗��R���������B

�@�m�F�����Ŗ��炩�ƂȂ����������̏���A�ۑ���Ԃ̂悢�Z���Ղ́A����1����3���݂̂ł��邱�Ƃ��\������Ă����B

�@���̂��߁A���ɕ�������Z���Ղ̐��i�𗝉����邽�߂ɂ́A��ʂ̍�ƈ��𓊓����Ĉ�C�Ɍ@��グ�邱�Ƃ�����A���l���ŏ�Ԋώ@���ז��ɍs���Ȃ���@��i�݁A�ł������f���L�^���c���Ƃ����v���O���������肵���̂ł���B

�@���������āA��ƈ��ɐ\���n�����̂̓s�b�g��ɂ��Ă��A

�u�ŏI�m�F�͂�����ł��̂ŁA�@��c���悤�ɁB���

�@�肷���Ȃ����ƁI�v

�Ƃ����w������ɁA�������͂��߂�ꂽ�B�c�����Ă���̂͏���O�\�Z���`�ɖ����Ȃ��B�������A�����ɐ_�o���W�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�y��w�z�@

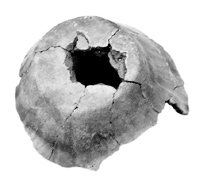

�@�����ɓ��鋍��a�̝����y(��}���E�w)����苎��ƁA���[�������܂ވÊ��F�y(��}���E�w)�̍L���肪�m�F�����B�悭����ƁA�킸���Ȃ���ēy�ƒY�����̔��ׂȗ��q���܂܂�Ă���B

�@���̖��y�́A�Z���Ղ̓��������ɋ߂���Ԃő͐ς��Ă���A�\�z�������炳�قǐ[���@��ꂽ�Z���łȂ��������Ƃ�\���Ă���B

�@�╨�͓y��A�Ί�A��M�I���o�y���Ă��邪�A�k���ɑ�`�y��ЂƂƂ��Ɏ�̈╨�̂܂Ƃ܂肪�F�߂���ق��́A�قڋϓ��Ɋg�U���Ă���B

�@�@��Ȃ���y��̕��l�𒍎����Ă����ƁA�����̂قƂ�ǂ́A���ʼn���肵�������̓ꕶ�������@�������]���d�E�`�E���ł���B

�@��w���@��I�����i�K�ōl���Ă݂邪�A�����܂ł̈╨�o�y��Ԃ͒ʏ�̏Z���Ղ̏ꍇ�Ƃ����ĕς��͂Ȃ��B

�@����̏ォ��╨�o�y��Ԃ̎ʐ^�B�e���s���A�����̐}�����W���v�������グ�A�ƍ�Ƃ͐i�s���A���w�̌@�艺���ɓ���B

�@�@�@�@�@�@�@��w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�F��

�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w

�y���w�z

�@�ǂ���Ƀ��[�����y(�O�Ő}���E�w)���`������Ă��邪�A�܂����̏㕔�ɑ͐ς��郍�[�����y����������Ê��F�y(�O�Ő}���E�w)�̌@�艺�����s���B

�@�����ł̈╨�o�y�́A�쐼���ɍׂ��ȓy��Ђ̂܂Ƃ܂肪������ق��A�\�Z���`�l���̑�`�ȓy��Ђ����Ђ��͌��o����Ă��邪�A���M���ׂ���Ԃ͌����Ȃ��B

�@���w�̏㕔���I���A�ǂ���̃��[�����y(�O�Ő}���E�w)�̌@��o���ɂƂ肩����B���̓y�w�͏Z���p�Ⓖ��ɑ͐ς����Ǖ������̂Ƃ�����̂ŁA�������ɂ��������ꍞ��ł���A�������菜���Γ��݂��߂��čd���������[���̏��ʂ������͂��ł���B

�@�����̍�ƂŒ������Ă���ԂɁA���R�N���A�ꕔ������������̂̌��`��ۂ����|�ꂽ���]���d�E���y����@��o���Ă���(��i�E�y������})�B

�u���[�����y�ɓ���������A���������o�Ȃ��Ǝv���Ă������A���܂����˂��v

�@�Ƃ��낪�A���̓y��ɂ͂��܂��܂ȓ䂪���߂��Ă����B�܂��A������Ă������Ƃɂ���B

���c�c�y��́A��ꎟ���v�y�ł��郍�[�����y�����牡�|�ꂽ��Ԃŏo�y�B

���c�c�ꕔ�݂̂������B

�O�c�c����̏�Ԃɋψꐫ���F�߂���B

�l�c�c�퍭�͔F�߂��Ȃ����A���ʂ̌������ƒꕔ�ɊD���F�̊D�`��̂��̂��t���B

�@���̓y��ɂ��ẮA�ȏ�̎l�_����؋��Ƃ��ċ�������B

�@���ƂȂ�̂́A���̑����̎���̂悤�ɔj���i�̔p���Ȃ̂��A���邢�͖^���̖ړI�������Đݒu����Ă���̂��A�Ƃ������Ƃł���B

�@���ʂ���肷��A���f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ��킴������Ȃ��B�������A�d�v�Ȃ͖̂�����͂��Ă����ߒ��ɂ���B�����ł́A�ǂ����Ă킩��Ȃ������̂��A�Ƃ������Ƃ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@

�@�ꂩ�画�f�����̂́A�Z���p���̂��قNJu����Ȃ������ɓy�킪�u����Ă��邱�ƁB�܂��A��ꎟ���v�y��(���w)����̈╨�o�y���قƂ�ǔF�߂��Ȃ����Ƃ���A�P�Ƃŏ�������Ă��邱�Ƃ��m����B

�@�t�߂̖��v�y���ɂ͓y�B��̌@���݂͔F�߂��Ȃ����̂́A��̒ꕔ���������ƂƁA�l�̕t�����̑��݂��畚�P�Ƃ��Ďg���Ă������Ƃ��z�肳���B

�@���̒ꕔ�̔j���ӏ����Ԃ��Ɋώ@����ƁA�ڍ��ʂ��甍����Ă���A�Y���������荞��ł��邱�Ƃ���A��ɏq�ׂ��M�ɂ��Ђъ���̐����Ă������Ƃ͊m���Ȃ̂����A���ꂾ������������������R�ł͂Ȃ��炵���B

�@��E�ʐ^�����ŋL���������ɁA����������̑Ō����A�܂����Ɋ���ɂ�萶�����s���ȕ����̑~�����Ƃ��Ǝv�����Ԃ��ώ@�����B

�@�܂�A��͋����I�ȗ��R�ł͂Ȃ��A�Ђъ��ꂽ�����̒���ӎ��I�ɒ������Ă���\�����w�E�ł���̂ł���B

�@����A��ʂɎc���ꂽ�Ђъ���̏́A���|�ꂽ�y��̓y���j���Ƃ͈قȂ�A��M�ɂ������N������Ă���悤�Ȃ̂ł���B

�@�ꕔ����������ւ����Ē����I�ɓ���Ђъ���B���̐��́A�~���ɑ��Ăقړ��Ԋu�Ɏl�{�F�߂��邪�A���̏�Ԃ͖쉖�O�R��Ղŏq�ׂ��A���M�ŏĂ����߂�ꂽ�y�킪�}�₵�A�S�y�̎��k���Ƃ��Ȃ킸�ɋϓ����ꂵ���A�⊄��̓T�^�I�ȏ�ԂȂ̂ł���B

�@�쉖�O�R�̎���͏Đ����x�������Ȃ��̂Ő��쎞�̔j���Ƃ������A���̏ꍇ�͊�ʂ̍d�x��F���Ȃǂ��甪�S�x����Β��ɂ��������̂Ǝv���A���쎞�̏Ă��ꂽ���x��ꡂ��ɒ����鍂�����Ŏg�p���ꂽ���Ƃɂ��A�I�ȏĂ����܂�ɂƂ��Ȃ���ߊ���A�Ƃ������Ƃ��l������B

�@���̂Ђъ���̋N�����̂��A���쎞���A�g�p�����͔��f�ł��Ȃ��B�������A��i���ʐ^�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�o�y������Ԃ����`��ۂ��ďo�y���Ă��邱�Ƃ���A���v���̓y���ɂ��j���łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B

�@�o�y�ʒu���ӂ̓y�w�Ƀ��[�����y�̏ēy���������Ȃ����Ƃ��炷��A�����Ŕ�M���A�Ђъ��ꂽ��Ԃ̂��̓y����A�ӎ��I�ɒꂾ�����Ď�������ł��邱�Ƃ��z�肳���B

�@�����Ŗ��ƂȂ��Ă���̂��A�l�̔��D�F�̕t�����ł���B

�@����͌������̓��ʂɑS�̓I�ɔF�߂��A�ꕔ�ɂ������c����Ă���B���M�ɂ��Z���������̂Ɖ��肷��A�m�D�֓I�ɕϐ��������̂̕t���Ƃ��v���邪�A����͈ȉ��̗��R�ɂ��ے肳���B

�@���ʂ͂��ꂢ�Ȏ_�����̏�ԂŏĐ�����Ă��邽�߁A���e�����������Ƃ��Ă��A�ŏI�I�Ȕ�M�i�K�ł͔R���s���A�[��������̂͂Ȃ������悤�Ɏv���A�܂����͂˂̏�Ԃ����x���o����Ă����Ɣ��f����邱�Ƃ���A��p���̋z�����z�肵�������B

�@�����l���Ă���ƁA�Đ���̕t���Ƃ����������܂��Ă���B����I�Ȋώ@�ł́A���P�ɔF�߂���t�����Ɠ���̂悤�Ɍ����A���̂悤�ɑ��݂��Ă����Ƃ���A�t���ʒu���������₷���̂ł��邪�A����͍l�̈�����z���ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@�����A���ۂǂ��Ă������߂ɂ́A�l�����邾���̂����鉼�z�菄�炵�A�����@�ɂ���Ă�����i�荞��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����l���Ȃ���A���ۂ��猩���Ƃ��Ă��܂����Ƃ����邩��ł���B

�@�����Ɍ���Ă������̂́A�p��Z�����̂�y�B��Ɍ����Ă邱�Ƃ͂Ȃ��̂��A�Ƃ������z�ł���B

���ɖ��݂��ꂽ�y��

�@���v�y�̍ʼn��w���猟�o���ꂽ�y��ɂ��ẮA�ˑR�Ƃ��ē�ɕ�܂ꂽ�܂܁A���ʂ̌@��o����Ƃ��Â����Ă����B

�@���̒i�K�ŁA�k�����Ŋm�F����Ă��������`�Z���Ղ̒���o�����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����������A�Z���Ֆ��v��Ɍ@��ꂽ�P�Ƃ̓y�B�ł��邱�Ƃ��������A�܂����ʂɓ�{�̎��a�����o���ꂽ���Ƃ�����d�Ȃ�Z���Ղł��邱�Ƃ��킩���Ă����B

�@��Ƃ͏\���Ɍ@��c�����y�w�ώ@�p�̃x���g�����ֈڍs�B�y�w�}�̍쐬����x���g�̏����̒i�K�֓����Ă���B

�@���[�ŏ��ʂ̌��o��Ƃ��Â��Ă���ƁA�ۖ����������ȓy�킪���ꂽ(���Ŏʐ^)�A�|�x���Œ��J�Ɍ@��o���Ă����ƁA���ꂪ�x���K���ɂ��ʐF�̎c������y��̓ˋN���ł��邱�Ƃ������ɂ킩�����B

�@����ɐT�d�Ɍ@��o���Ă����ƁA�ˋN�͂Ȃ��炩�ɉ���Ȃ��琅���ȉ��֘A�Ȃ�A���ꂪ�ʂ�`���͂��߁A�₪�Ē��a�O�\�Z���`����y��̌������ꂽ�B

�u���P���I�v

�@���̖��P�́A�Z���Ղ̒��������������i�K�Ŕ��ʂ��L���@�艺���A������ώ@���邱�Ƃɂ����B

�@����ɂ��A���炩�ƂȂ������Ƃ́A���̂悤�ȏł������B

�@���݂���Ă����y��͔��`�ʼn��]���d�E���B���������قǑ傫���r���@��ꂽ���ɁA�����玵�A���Z���`�����o������ԂŁA�X���Ė��܂荞��ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@�y����̓y�́A���[�������܂܂ʈÊ��F�y����ɉ����悤�ɉ���ɑ͐ς��A���̏�Ƀ��[�����𑽗ʂɊ܂ޓy�����ߐs�����Ă���B

�@�����̂��Ƃ���z������Ă���̂͊W�̑��݂ŁA���ݏ����̒i�K�ł͉J����}��ɂ����悤�ȋώ��ȓD���������܂���i���������B���̂���Ԃ��Ŋ�ǂɓD�̒���t�����ۂ��N���A���̌E�݂֊W�Ȃǂ̕����̕���ƂƂ��Ɉ�C�ɏ㕔�̓y�������A�Ƃ����ߒ��ł���B

�@�����ēy�펩�̂̌X�ɂ��ẮA�����ɕ�܂ꂽ���A���邢�͕~������ԂŖ��߂�ꂽ���ƂŁA���ꂪ���邩�������ČX�������Ƃ��z�肳�ꂽ�B

�@���āA���̓y��͑S�ʂɃx���K���ɂ��ԍʂ��{����Ă���̂ł��邪�A�����i�K�ł̎�����ƒ��Ɏv��ʎ�����m�邱�ƂƂȂ����B

�@�ȑO����A�O�ʂɒY�����̕t�����Ă��邱�Ƃɂ͋C�����Ă����̂ł��邪�A�����������悤�Ƃ���Ɖ����̋������̏c�ɓ������Y�����������Ă��镔��������A���ꂪ�悭�ώ@�ł��Ȃ��B

�@�Ȃ�Ƃ����悤�Ƃ���̂ł��邪�A�Y��������苎�邱�Ƃ��ł����A�������Ă����B���������Ȃ��ŁA�ڂ���ƒY�������悩�A�ԐF�痿���悩�A�Ƃ������Ƃ��ӎ��ɏ���Ă����B

�u���̒Y�����͓y��̎g�p�ɂ���ĕt���Ă���̂�����A�ゾ�B���R�̂��Ƃ��v

�@�������̓��R�Ǝv�������Ƃ��A���쎞�̏Đ��i�K�ŕt�������̂ł���\�����S���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�@������l���Ă������߂̏����́A�y��̏Đ��B�Y�����̕t���B�ԐF�痿�̓h���B���݁B���̎l�̎��ۂ��A�v�l�̒��ňꉞ�̎��n���g�ݏグ���B

�y��̏Đ�

�@�@�@��

�ԐF�痿�̓h��

�@�@�@��

�Y�����̕t��

�@�@�@��

���@��

�@���́A�����Ƃ���ʓI�Ǝv���鏘�{���ɐ������̂��A�Y�����̕t������ꕔ���𒎃s���ŗ��Ƃ��Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�m���ɉ�����Ԃ��痿������̂������B

�u�ԈႢ�͂Ȃ��A�Ԃ��悾�v

�@��Ԗڂ����Ԗڂւ̈ڍs�́A���̓y�킪��������V��Ƃ��č���Ă����\���������\���Ă���B���̊�̍ŏI�I�ȑ��삪�A�Z�����ւ̖��݂Ƃ��Ċ������Ă���Ƃ���A���̊Ԃɑ��݂��Ă���Y�����̕t�����c�c

�@�����A���̂��Ƃ���p�����V���̉�݂��w�����Ă����̂ł���B

�@���̋V���̏�͂ǂ����H�@

�@�o�y�ʒu�ł̃��[���̏ēy�����F�߂��Ȃ����Ƃ���A���ݏꂩ�番�����ꂽ��ōs���Ă��邱�Ƃ͊m���ł��邪�A���̏Z���̘F���A�������͔��f�ł��Ȃ��B

�@��ʂɊm�F�����Y�����̕t���̏�Ԃɂ͂ނ炪����A���x���ɂ�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��B

�@�V��Ƃ��č��ꂽ���̂��A���Ȃ����Ɋւ��Ă͈�ߐ��̎g�p�ړI��ʉ߂��A���߂�Ƃ����I�ǂ̍s�ׂɂ����ł��邱�Ƃ��A���ۂ̘A�������͂��ꂽ�B

�@���g���V���̑��݁B����͐�̖��v�y����o�y�����A��M�j�������y��ɂ��A�Ȃ鎖�ۂȂ̂ł��낤���H

�F

�@�Z���\���������������O�ɁA�F�ɂ��Č��Ă������Ƃɂ���B

�@1���Z���Ղ����̏Z���Ղ̏d�Ȃ�ł��邱�Ƃ͐�ɏq�ׂ����A���̂�����͊g�����Ƃ��Ȃ��p�����錚�đւ��ŁA�F���V������d�Ȃ��Č��o����Ă���B

�@���̘F�ɂ͓�̓��ٓ_��������B��͘F�̐ݒ肪�Z���̂قڒ����ɐݒ肳��Ă��邱�ƁB������͐V���̘F�ɏēy���c����Ă��邱�Ƃł���B

�@�܂��A�O�҂��猩�Ă������Ƃɂ���B

�@����܂ł̎��ӈ�Ղ̒����ł́A�����̏ꍇ�����ɖʂ����Ԃ��L����邽�߁A�F�ʒu�͂��̔��Ε����֊Đݒ肳��Ă���̂ł��邪�A����̒����Ŗ��炩�ɂ��ꂽ����̂����A��`��5���Z���Ղ������Z����ׂĒ������邢�́A�O��Ƃ͋t�̓��������֊�X����������̂ł���B

�@���ŏ�\�́A����������F�c��ʂ�厲�����̌a��藦�����A���[�̓������ǖʂ���ɁA��������̊����ŘF�ʒu��\�������̂ł���B

�@����̒������������ƁA��\�l�ᒆ�l��������A����������ق�60%����70%�̈ʒu�ɐݒ肳��Ă���B

�@���̂����쉖�O����Ղ�4��2����3����1������̘F���c���Ȃ��猚�đւ���Ƃ������ꎖ����݂��Ă��邽�ߏ��O����Ɩ쉖�O�R���7b���Ɩ쉖�O�����7���Z���Ղ̓��ɂ��Ă̂݁A��������̐ݒ肪��������Ă���ƌ��Ȃ����B

�@�����ň�̖�肪�h�����Ă���B�쉖�O�R���7b���͎O���[�g���\�܃Z���`�Ə��`�ȏZ���ł��邱�Ƃ���A���������Z���ɋN���錻�ۂȂ̂����m�ꂸ�A�����3��������悩�猟�o���ꂽ�Z���Ղ�5���������A���ׂĎl���[�g���ȉ��B

�@�������A����͂ǂ����Ⴄ�炵���̂ł���B

�@3�������ȊO�̈�Ղł��A�O���[�g����̏��`�Z���͖쉖�O�R��Ղ�7b���E8���E10���A�쉖�O����Ղ�4��(1��)�EA��(1��)�̌ܗጩ���A�����ł͐��7b���ȊO�͂ق�60%��̈ʒu�ɐݒ肳��Ă��āA����������7b���͌p�����錚�đւ����Ȃ��ꂽ7a���ɂ����āA�ʏ�͈̔͂�65%�̈ʒu�ւ��ǂ���Ă���̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A�����Ŗ��ɂ��Ă���3��������1���Z���Ղł́A�g�����Ƃ��Ȃ����đւ����Ȃ���A�܂��F�ʒu���ύX����Ă���ɂ�������炸�A51%(1����)��51%(2���V)�ւƓ������̕ǂ���̋������ۂ���Ă���B

�@�����̂��Ƃ��画�f�����̂́A3���������̏Z���ɂ����Ă͓������ɍL����Ԃ�ݒ肵�Ă��Ȃ��A�Ƃ������ِ��ł���B

�@�ʏ�A�F���錻�ۂ́A��Ƌ�ԂƂ��ē��������L����邽�߂Ƃ���Ă��邪�A���ꂪ�����Ƃ���Γ���I�ȍ�Ƌ�Ԃ͕K�v�Ȃ������ƌ��킴������Ȃ��B

�@���̂��Ƃ͂܂��A�ȈՂȏ��`�Z�����������Ƃƍl�����킹�A���ʏW���Ƃ͈�����悷���ɓW�J����Z���̓����Ƃ��āA���Z�҂����Ԃɉ��炩�̈Ⴂ�������Ă���̂ł��낤���H

�@�b����Ă������A��������͘F�\�������Ă������Ƃɂ���B

�@�F�͓��d�Ȃ�B�����I�Ȃ̂́A�ēy���o���Ɏc����Ă��邱�Ƃł���B

�@�K�͂̏����ȓ����̘F���Â������̂��̂ŁA�F���ɂ̓��[�����y����̂Ƀ��[�������܂ވÊ��F�y�������͐ς��Ă���A�F�̈ڐ݂Ŗ��ߖ߂���Ă���悤�Ɏv����B

�@�F��́A���[���̏ēy���ŃJ���J���Ƃ���������ɕώ����Ă���A�Ă��k�݂ł�����Ƃ���ɂ����̋T�����Ă���B

�@���̖ʂ����ꂢ�ɑ|���o���ƁA�O�ӏ��Ɍa�O�Z���`�قǂ̌�������A���̂����̒����̌��͓����ɌX���Ă���B�������������˂��h�������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�@���̏�Ԃ�����A�N�������h���ɂ������������Ԃ�F�ӂ̌��i���v���N�����ł��낤���A��̌��͂��̂悤�ɂ��ĉ�������邱�ƂɂȂ邪�A�����̌��͉��ł��낤�B����ł͂ڂ��ڂ��Ƌ����R���Ă��܂��B�ȒP�ɂ͉����ʓ���肪�c�����B

�@���āA���̌Â��F�ɑ��ĐV�����ݒ肳�ꂽ�F�́A����傫���A�@���݂��[���������肵�Ă���B

�@�F�ɂ͐Αg�݂��\�z����Ă��邪�A�Â��F����̈ڐ݂ł��邱�Ƃ��l������B

�@���������F�g�݂̐́A�ʏ폰�ɂ͂ߍ��ނĂ��ǂ̂��̂ł��邪�A�����ł͘F���ɗ��Ċ|�����A���Ȃ苭�łɂ����Ă���B

�@�����̐Αg�݂ɂ́A��������l�ɔ�M�ԕς����������F�߂��A�k���ɋ����ΐF���ώ@�����B����͓쑤�̓���������i�����镗�ɂ��A�����k���ւ��������Ԃ̋N���Ă������Ƃ�A�z������B

�@���̘F������͑��ʂ̏ēy�����o���ꂽ���ƂŁA�g�p���̎p�𗯂߂Ă��邱�Ƃ������������A���܂ł̑���Ղ̒����ł͂������،��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�ēy�͊痿���Ɏg�p���ꂽ���߂��A���p�̓x�����������A�ʏ�͏Z���̔p��ƂƂ��ɑ~������Ă��邪�A����3���������ł͖{�����܂߁A5���A6���Ȃǂɂ����ꂪ�F�߂��A���قȂ�����������Ă���B

�@���čŌ�ɂȂ������A���[����������ɕϐ������F�ꒆ������A�܂����Ă��A�_��̂��̂𗧂Ă��������ꂽ�B�H�������Ԃ邽�߂́A�P�Ȃ���h���̍��ՂƂ͎v���Ȃ��̂����B

�Z���\���̉�

�@1���Z���Ղ́A���ʂ̐����ɂ�茻�ꂽ��d�ɉ����a�ƘF�̏d�Ȃ肩��A���̏Z���Ղ̏d�Ȃ�ł��邱�Ƃ��m���Ă����B

�@���̂��Ƃ͍�Ƃ��i�ނȂ��ŁA�F�̐荇���������A�܂��F�������猟�o���ꂽ��̎和���̈���ɖ��߂�ꂽ���Ղ��m�F����ɂ���сA�g�����Ƃ��Ȃ����đւ��ł��邱�Ƃ����������B

�@�����ł́A�Â��i�K�̏Z���Ղ��P���A�V�����i�K���Q���Ƃ��āA���̍\���̕ϑJ�����ǂ邱�Ƃɂ���B

�@�P���c�和���̊���o���ɂ��ẮA�쑤�ň�Ⴕ���m�F����Ă��Ȃ���}���̂P����ƂȂ����B

�@����ɑg�ݍ��������̒����́A�F�̐����Ɍ��o����Ă����`�ƂQ�̂ǂ��炩�ł��邪�A�Q���Z���������Ɉʒu���Ă��邱�ƁA�܂��㕔�Ƀ��[���ōǂ����`�Ղ��F�߂��A�Â��i�K�̒����ł��邱�Ƃ���������A����ɂ��̂P�\�Q�Ԃ̋����𓌑����߂邱�Ƃɂ��A���P�e�̂R���T���o���邱�ƂɂȂ�B

�@�k���̎和���ɂ��ẮA�Q���\���Ƃ̔�r���������Ȃ��Ȃ邪�A���ʂ���肷��ƂS���Y�����邱�ƂɂȂ�B

�@�Ƃ��낪�A�����̐[���͂P�\41cm�A�Q�\39cm�A�R�\39cm�A�S�\61cm�ł��邪�A�k�����ɂ͂���Ɍ������������T���o���Ȃ��̂ł���B

�@�����ł�����x���̎l�{�̒������ώ@����ƁA���܂łɒ������Ă����Z���Ղł�60cm�ȏ�͌@���Ă���̂ɁA�ǂ���A�a���������B

�@�S�͂��Ȃ�[�����A��ʂ̂ق�22cm�ȉ��̓��[�����y�Ő�߂��Ă��āA�ׂ����ނ��߂荞��Ő[�݂𑝂�����Ԃɂ���B�Q�̒��́A�����͂���Ă��ǂ��肻�������A���͒Z���������͂��B

�@����炩��l������̂́A���ނ̂���B�������A�W���ȉ��̂��̂���ł���B���̏ł͏��ɒ��u�����ꂽ�����z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����������Ŗk�����������Ă����ƁA���a�̓����ɒꕝ16cm�قǂ̑я�̐a�̑��݂ɋC�t��(���ʐ^���̖��)�B

�@�ܖ{�ڂ̒��́A���̏ꏊ�ɒ��u������Ă����炵���A���ꂪ�������Ƃőя�̍a�����肾���ꂽ�Ɣ��f�����B

�@�Ō�Ɏc���ꂽ�͓̂����B����́A��[�̎��a�ɁA��q��̎O�g�݂���{�Ƃ��鏬�s�b�g�Q�����o����Ă��邱�Ƃ���A���̈ʒu�ɓ��������ݒ肳��Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@����������ƁA�P���̊�{�\���́A���z�u����쐼�ɎR�`��������o���ܖ{���ŁA�Z���������㉮�\���Ƃ݂Ȃ���A�������݂̔��A��쓌�̗��̐����ɕЊ��ꂽ��ԂŊ|���o����Ă������ƂɂȂ�B

�@���R�̂��ƂƂ��āA���̏Z���ɂ��\���̗��N���Ă���B

�@���o���ꂽ�x���̂����A���̊��̍\���Ƃ̑Δ䂩�犄��o���ꂽ���͎̂和�T���e�ɎO�{�A�S�e�Ɉ�{�A�R�\�S�Ԃ̒��ԓ_��ʂ鐂�؏���Ɉʒu�����{�ł���B

�@�和�T���e�̎O�{�́A�a3�`5cm�A�[��6�`16cm�ŁA�������60�K�O��̊p�x�������ĂS�\�T�Ԃ̒��Ԃɒʂ鐂�������Ă���B

�@�����ɑ����҂̐��́A�和�S�̗������݂ɋN������A���Ɛ��ւ̉������Ƃ��ċ@�\���Ă����炵���B

�@���̓�̌��ۂ��畜�������̂́A�和�S�̓|�ꍞ�݂ɂƂ��Ȃ����v�ƁA���̂��Ƃɂ��k���̏㉮������]�ł˂���Ȃ���|�ꍞ�ގp�ł���B

�@���u���̎和�T�̏��ɔF�߂�ꂽ�A�я�̍a�̐��́B����́A���̂˂���ɂƂ��Ȃ����ʒu�̃Y���ɂ������N�����ꂽ���̂ƌ��āA�ԈႢ�͂Ȃ��낤�B

�@���̒i�K�ł́A�X�����אg�̎和�S�̐܂��\���͋��܂�A�������̎��ԂɎ������ʂ����Ƃ���Ȃ�A��C�ɖk���̏㉮�͓|�Ă����͂��ł���B

�@�Q���c���̂Ȃ��ł́A���đւ��͖k���̓|�����ɋN�������Ƃɂ��A�Ƃ����l���ɌX���Ă���B

�@����́A�V�݂��ꂽ���a���쓌���������ĊO���֍L�����Ă��邱�Ƃɂ��B���̕ύX���ꂽ���̂Ȃ��ɂ́A�����̍��i���Ȃ����ؗn�ʂɖ��܂荞�ޕ������܂܂�Ă���B

�@�㉮���|���Ƃ���ΐ��؉����̒��ˏオ�肪�����A����ȕǖʂ̑������N���Ă������Ƃł��낤�B�����āA���̂��Ƃ��g���̎匴���ł������A�Ƃ������������߂Ă���̂ł���B

�@���āA���܂܂ŒP�Ɂu���đւ��v�Ƃ����p����g���Ă������A���m�ɂ͈ꕔ���c�����܂܂̉��z�ł��������Ƃ��l�����Ă��Ă���B

�@�ύX����Ă��Ȃ������́A�和�P�ƂR�A�������̒�q��̉������A����ɓ쓌���̎��a�ƕǁB�܂�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��͓̂쓌���Ɉʒu������̂ɂ͉���ύX���������Ă��Ȃ��Ƃ��������ł���B

�@���̂��Ƃ��炳���̂ڂ��ėސ�����A�|��́A�������̑��݂ɂ��\���̋�������Ă�����쓌�̂P�\�R�Ԃ����������A��̓I�ɂ͖k���̂˂��ꂪ���E�ɒB���A�和�S�̑������璆���ւ̕����|��A�Ƃ��Č��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł���B

�@��������͉��z��̂Q���\���ɓ���B

�@�����t�߂̍\�����p���������߁A���z��̊�{�\�����ˑR�̌`�Ԃ����P����Ă���B���z�u�ɕύX�̌����Ȃ��̂͂P�A�R�ł��邱�Ƃ͏q�ׂ����A���̒��͂Q���`�A�S���a�A�T���b�ƁA���ꂼ��O���ݒ�ʒu���ύX����Ă���B

�@���̏�ԂłP���̍\���ނ�]�p����Ƃ���A�和�R�\�P�\�Q�Ԃ̗��ƒ�����ю和�T�́A�Y���ӏ��ł��̂܂g��ꂽ�Ǝv���A�܂��S�\�R�Ԃ̗����`�\�b�Ԃֈڐ݁B����ɁA�S���a�̒��u���̒��֕ύX����Ă��邱�Ƃ���]�p�ނ�p�����\��������A�����������Ƃ���Ȃ�R�\�S�Ԃ̗���]�p�����\�����o�Ă���B

�@���̂��Ƃ���A�V�ނ̒��B���ŏ����ɂƂǂ߂��Ɖ��肷��Η��Ԃ̉��т��R�\�a�\�b�Ԃ̓�{�̗��Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł���B

�@�������đg�ݏオ�����Q���̉Ƃł͂��邪�A�k����

��{�̒��u�������]���Ă��邱�Ƃ��猈���ċ������ꂽ�\���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B���̓��̌p������Z���́A�ŏ�����Ō�܂ŊȈՂȍ\���̂܂܂Ɉێ�����Ă���B

�@�Q���̍\���́A�和�b����͂��܂����炵���B

�@���̓�e��

60�K�̊p�x�ŏo���ꂽ�����������̎Ό������A�܂�������30cm�قǗ��ꂽ�ʒu�����43�K�ł��ꂪ�o����Ă���B�������A�和�̒��ݍ��݂�h�����߂̓Y���������o����Ă���B

�@���̏�Ԃ͒��u���ł͂��邪�A�和�b�ɍ����ꂪ�����Ă������Ƃ��Ӗ����A������������Ɠ����ɒ��ݍ��݂̋N���Ă������Ƃ��B���̂��ߑO��͂���ł��낤���A�`�\�b�Ԃ̒��ԓ_�̗����֒�����h���x�������Ă��Ă�����B

�@���̂��Ƃɂ��A�㉮�̉E��]�̂˂���̋N���Ă������Ƃ��z�肳��A�`�\�b�ԂƂb�\�a�Ԃ��ꂼ��̒��ԓ_�̗��Ɛ��̌���錋���ӏ��ցA�˂����h�����߂̎Ό�����������Ă���B

�@����ɓ��M�����x�����A�a�\�R�Ԃ̒��ԓ_�̗����ɑ��݂��Ă���B���̎x������50cm����[���������A�{�Z���Ղł͎和�̋K�͂�L���Ă���B

�@�和��{�u���Ƃ��Ȃ���A��t�̕�C�Ƃ��Ă��ꂾ���̍ނB���Ă��邱�Ƃɂ́A���ꂾ���̈Ӗ�������ł���͂��ł���B

�@�l������̂͒��u���̂a�ɉ����A�P�����瑶�������Ă����R�A���和�̗B

�@���łɗ����ցA���łȎx�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂɁA�Q���Z�����܂��A�|��̊�@�ɂ��炳��Ă������ƂɂȂ�B

�@

�m2���Z���Ղ���n

�F�̓y��ɔ�߂��Ă�������

�@1���Z���Ղɕ��s���āA���֎O���[�g���قǗ��ꂽ2���Z���Ղł��������i�߂��Ă����B

�u�ǂ̗����オ�肪�킩��Ȃ��v

�ƒQ���Ȃ���c���N���ڐA�S�e��U����Ă���B

�@���̏Z���Ղ́A���Ƃ���Z���ł͂������炵�����A�㕔�̑唼���k��Ŕj��A�c���Ă���̂͏���̏\���Z���`�B�������Z���Ղ̉��ɁA��Ղ̃��[���w���đ͐ς��Ă���̂ŕǂ̌��o���ނ��������Ȃ��Ă���B

�@�c���N�́A�ǂɒ��s���鏬���ȍa�����A�f�ʂ���y�w���ώ@���Ȃ���ǂ̌��o�ɓw�߂Ă���̂ł���B

�@���̕����������A���炩���@��o���ꂽ���ɂ́A���v���̈╨���@��o����Ă���B

�@�����͓y��A�Ő��Ε��A��M�I�ł��邪�A�ʼn��w�Ƃ������Ƃ������ėʂ͏��Ȃ��A�ς�ς�ƎU�݂��Ă��ďo�y��Ԃ���M���ׂ����̂͌�������Ȃ��B

�@�����ڂ��������̂Ƃ����A�쓌���̕ǂ���̑傫�Ȋp�I�ƁA�̈ӂɌ����J�����炵���ꕔ���E�y��̑�`�j�Ђ��A�����ɂ��ď��㎵�A���Z���`�̈ʒu����o�y���Ă��邭�炢(��ʐ^��13)�B

�@�ǂ̊m�F���ς�ł���A�y�w�}�̍쐬�������̌@�艺�������ʐ}�E�f�ʐ}�̍쐬�ƁA��Ƃ͋}�s�b�`�Ői�݁A�F�̓y��̎��グ�̒i�K���}���Ă���B

�@�y��́A�������ɉQ��A�����������l��`�����]���d�E���B�����ɂ͊���͔F�߂��Ȃ��B

�@���̂܂܂̏�ԂŎ��グ�邽�߁A�F�ǂƂ̊Ԍ����@��i�ނƁA�k���������ɓy��Ђ����ʂɖ��ߍ��܂�Ă��邱�Ƃ��킩����(�������ʐ^)�B

�@���̂��Ƃ́A�F�̓y��ݒu��̂�������������邽�߂Ƃ��v�������A����Ȃ�y�Ŏ������͂��B

�@�킩��ʂ܂܂ɍ�Ƃ͐i�݁A�F�̓y������O���ƁA

���[�̓y��Ђɂ��艺���肪�ώ@����A���̒�ɂ͗�������ԂŒ������Ă���j�Ђ�������B�����̓y��Ђ́A�F�ǂƂ̊Ԃɋ�Ԃ�����Ƃ��A�܂�F�̓y��ݒu����ɉ������܂�Ă��邱�Ƃ����������B

�@��Ƃ͓y��̎������I���A�F�{�̂̌@��o���֓����Ă���B

�@�y����O�����i�K�ŁA��ɏēy�u���b�N����������Ă����̂ł��邪�A�@��i�ނɂ��������A�ēy�ƂƂ��ɃJ���J���Ɨ�����ɔ�M�d�������F�ꂪ���ꂽ�B

�@��͓ʉ����Ă���̂ł��邪�A�쑤�ɑ傫�ȓ�ӏ��̕s��`�̌������݂��Ă���(��ʐ^���[)�B

�@�F�̓y������Ƃ̈ʒu�ɖ߂��Ƃ���A���̔����قǂ͓y��̊O�֏o�Ă��܂���Ԃɂ���B

�@�g�p���ɁA�F����߂ɂق��������̂ł���Γ����͒ʂ�̂����A���݈ȑO�ɉ��������Ă����\�����ے�ł��Ȃ��B

�@���ǁA�����킩��ʂ܂܂Ɏ��͉߂��Ă������B�Ƃ��낪�����i�K�̏I�Ղ��}����������A�Ƃ�ł��Ȃ���������ɂ��邱�ƂɂȂ����B

�@���łɁA��l����̐�����ƂƂȂ��ċv�����A����̐}�ł�g�ݏI���������ł����������A���̓��͔��@���֍ڂ���2���Z���Ղ̈╨�������������߁A�Y������}�ł����n���Ă����B���̒��Ŏ�̊Ԋu��u���Ĕőg���Ă����y��No1(��ʐ^�E�[���̂P)��No2(��ʐ^�������̂Q)���A�ǂ������Ă��ċC�ɂȂ��Ă����B

�@�������̒�����No2�̓y������o���A�e�[�u���ɒu����No1�̉��ɓY���A�n�̓ꕶ������ׂ�B

�u�悭���Ă�Ȃ��v

�@�܂��C���t���Ă͂��Ȃ������B

�u���n������v

�@���̏u�ԁA�t���܂ɒu���Ă�����No1�̏��No2���҂���Ƌz���t���悤�ɂ͂܂����B

�u�c���I�v�@

�@�V�˂̌��Ђ����Ă����Ƃ��ł���B

�u�Z���ԂŐڍ�����y������ꂾ���������Ă����Ȃ���A���ł킩��Ȃ������H�v

�@���͂�A���̕����ɂ͂��Ȃ��̂ł��邩��A�����ł��ǂ��Ă݂邱�Ƃɂ������A�����͂����ɂ킩�����B����́q����ρr�ł���B

�@�F�̓y��́A�Z���̍\�z�ƂƂ��ɐݒu�����̂ł��邩��A��̊�����ƁA���̏�Ɍ������F�{�̂̌@�艺���͓����ɂȂ���Ă���B���������āA�Z���\�z�����ɑł�����ꂽ�j�Ђ��A���̂܂Z���p��܂Ŏc����Ă��邱�ƂȂǒʏ�ł͍l�����͂��Ȃ��̂ł���B

�@�ڍ�����j�Ђ��������Ƃ��Ă��A����͌�̍k��̉e���ȂǂŔj���������̂��ڍ�����Ă��ǂ̂��ƂŁA�ė��p���邽�߂Ɋ���ꂽ�j�Ђ�����Z���́A������F���ɓ��ꍞ�܂�Ă��悤�ȂǂƂ́A�N���v��Ȃ��ł��낤�B

�@���������̏ꍇ�A���҂ɏ�Ԃ̈Ⴂ�������Ă���BNo1�͘F�Ɏg��ꂽ���Ƃɂ���F�ɔ�M�ϐ����Ă���A�����No2�͂��ꂪ�h����A�Ê��F�̋��ԈˑR�Ƃ�����Ԃ�ێ����Ă����̂ł���B

�@���悤�ɂ��āA�c���N���������Ȃ��������Ƃɂ́q����ρr�Ƃ�������ׂ��l�؏�̓G�������͂������Ă������ƂɂȂ�B

�@�����A���ꂾ�������ۂ̂��ׂĂł͂Ȃ������B

No13

No13

�@�Z���Փ쓌������o�y���Ă���No13(��ʐ^�Ƒ�{)�̒�́A�Ђъ���Ă������A���`���Ƃǂ߂ďo�y���Ă������ƂŁA�l�דI�ɒ�̊����ꂽ�ꕔ���E�y��ł��邱�Ƃɋ^�͂��Ȃ��B

�@���̒�ЂɁA�k����ӏ��Őڍ��W������No11(���{)���ڍ����A����ɂ��ꂪ�F�̓y��(������}�P)�Ɠ���̂ł��邱�Ƃ����������̂ł���B

�@�����ŁA������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

���c�c�F�̓y��No1�̓������i�́A�j�Љ����ĘF�ǂɉ������܂�Ă���(No2)�B

���c�c�F�̓y��No1�̓������i�ȉ��́A�j�Љ����ďZ���Փ����̖��v�y���ɔ�U(No11�ENo13)�B

�O�c�c���̂����̒ꕔ��`�Ђ́A�ꂪ�ł�������Ă���(No13)�B

�l�c�c�F�̓y��No1�̓��ʂɂ́A������������������悤�Ȍ������퍭���F�߂��邪�A�\�܃Z���`�قǖk�������痣�ꂽ�ʒu����ڍ����Ă���������j��No(1)�ɂ͂��ꂪ�����Ȃ��B�@

���c�cNo11 �ɂ́A���킪�F�߂���B

�Z�c�c�F��ɕs��`�̌������݂��A�F��̖��v�y�ɂ͌Â������̝����������Ă���B

�@�y�펩�̂Ɋւ��ẮA�O�����B�ɂƂ��Ȃ����P�Ƃ����������܂�B

�@����𗠕t����̂��l�A�܂Ɍ�����y����ʂ̍퍭�ł��邪�A�����Ŗ��ƂȂ�̂����ꂽ�ʒu����No1�ڍ����Ă���No(1)�ɁA���ꂪ�F�߂��Ȃ����Ƃł���B

�@���̂��Ƃ́A�F�̓y����d���Ă�i�K�ŕ������ꂽNo11�ɔF�߂��邱�Ƃ���A�������炠��Ă��Ǎ퍭�̕t�����Ă������Ƃ͑z�肳��邪�A�������𑝂����̂͘F�̓y��Ȍ�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@����ɓ˂��l�߂�ƁA���������퍭�́A���܂łɌ��o����Ă��鑍�v�\�l��̘F�̓y��(���a�\�l�N�����̖쉖�O����Ո��A�쉖�O�R��Ք���A�쉖�O����Ռܗ�)�ɂ́A�܂������F�߂��Ȃ����ۂȂ̂ł���B

�@���̂��Ƃ���퍭����M�Ƃ͖����̐��E�ŋN���Ă��邱�Ƃ��m���A���̎���ɂ��F���@�\���Ă�����ɍ퍭�̂���Ԃ��N���Ă���Ɣ��f�����B

�@���������āA���̂Q���Z���Ղ̘F�̓y��ɂ��ẮA�퍭�̐������Ԃ��F�̎g�p���Ԃ����݁A���̑O��Œf�����ċN���Ă���̂ł���B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�\�Ȍ������������݂�B

�y�B��ɕ��P�Ƃ��Ė��݂���Ă����A���ʂɍ퍭�����ꕔ���E�y�킪�A2���Z���Ղ̘F���Ɏg�p����ړI�������Č@��o����A�Z���։^�э��܂��B

�@�@��

������������������B

(�F�̓y��Ɏg�p����Ȃ��j�Ђ́A�Z�����Ǐ�̋�Ԃɒu����Ă���̂��H)

�@�@��

�y��̏㔼�����@���݂̂Ȃ��ꂽ�F�ɉ��ݒu�B�������m�F������A���߂̂��߂ɏ�����o�߂������������[������������B

�@�@��

�y���{�ݒu���A����o���ꂽ�s�v�Ȕj�Ђ��y��ƘF���̌��Ԃɓ��ꍞ�܂��B

�@�@��

�Z���p���̑�ꎟ���v�y���͐ς���Ȃ��ŁA�F�̓y��̌�������`�Ђ��j�����k�����֔�U�B

(�����Ǐ�ɒu����Ă��������̓y��ЌQ����ꎟ���v�y�ƂƂ��ɏZ�����i��)

��������A�F�̓y��ւ̏������̓��荞�݂ɂ��A�����̊�ʂɌ������퍭���t������B(���̂����������ɂ��F��Ɍ����J������)

�@��d���̃g���b�N�菄�点���悤�Ȍ��ۗ�B�����A���@�̕����͈�_�ɍi�荞�܂ꂽ�B�����āA���ꂪ���ׂĂ̏�؋��ɑ��A�����ݏo����l�����Ȃ̂ł���B

�@�Ȃ��A�ڍׂ͌�ɏ��邪�A�O�������ɂ����Ă͑��̓��(3���E4b��)�̏Z���Ղ��猟�o����Ă���F�̓y��ɂ����Ă��A���ʂɒ������퍭���ώ@����A���̂����̈��(4b��)�ɂ��ẮA�F���ɕ~���ꂽ�y�킪�F�̓y��Ɠ���̂Ƃ������ۂ��ώ@����Ă���B

�@�������A2���Z���Ղ̘F�̓y��ɏ����鐫�i��L���Ă��邱�Ƃ��z�肳��A���̂��Ƃ����ɓW�J����Z���Ղ̓��ِ��Ƃ��Ď~�߂��Ă���̂ł���B

�@���̂Ƃ����̎v�l�̉��ɂ́A���҂ɂƂ��Ȃ킹�������P���@��o���A�F���Ƃ��ėp���邱�Ƃɂ�莀�E�̉����o���A����ˋi�I�Ȏ��҂Ƃ̋��H�����鐢�E���C���[�W����Ă��Ă����B

�@

�Z���\��

�@2���Z���Ղ́A�G�����̌@���݂̐Z���ՂŁA���a�����ܖ{���̏㉮�\���ł������Ǝv����B

�@���ʂ��猟�o���ꂽ�����̂����A�ł��[�����̂͏�}���̂P��51cm�ŁA������̂͂S��41cm �ƂT��43cm ���������O�{�݂̂ł���B

�@�����͎和���\�����钌���ƍl�����A����ɑg�ݍ������̂�T���ƁA���ɂQ��30cm �ƂR��26cm �����o�����B

�@���̂��Ƃ���A�和�z�u�́A�����ɎR�`�����ܖ{���ł��������Ƃ��m���A�S�\�T�Ԃ̒��Ԓn�_�����ɒ�q��̉������ƍl������O�g�݂̃s�b�g�����o���ꂽ���Ƃ���A���̓��̕����ɓ��������ݒ肳��Ă����Ƃ݂ĊԈႢ�͂Ȃ��B

�@����𗠕t����悤�ɁA�和�S�A�T�ɂ͑Ή�����ʒu�ɓ������݂̔����x���A�U��14cm �A�V��18cm�����݂��Ă���B�Ȃ��A���̂U�\�V�Ԃɂ͓n�����Ȃ���Ă������̂Ǝv����B

�@���̔z�u����ސ�����鉮���\���́A�Z���������悤�ɔ��f�������A���ؒ�������_�Ɍ�������e���g�`�̉\�����ے�͂ł��Ȃ��B

�@���������ꍇ�A���ɏq�ׂ�⏕���̐ݒ�ʒu���狆�����Ă����̂ł��邪�A�����̏ꍇ�͂�����l�����Ă����f�͔����ł���B

�@���̊�{�\���ɑ��A���Z�����l�ɍ\���̗��N���Ă���B

�@�和��������Ȃ����\�����ɐs�b�g�����o����Ă���B�����̂����A�和�e�Ɉʒu���A����Ƃ̊W�ŗ��w�E�ł������Ȏ和��������ƁA�P�A�Q�A�R�A�S�ł���B

�@�����ɑ��x���ʒu���T�ς���ƁA���ׂĎ和�k���ɑ��݂��A�쑤�ɂ͈�ؔF�߂��Ȃ��Ƃ�������v���̓����Ă��邱�ƂɋC�Â��B���̂��Ƃ́A�܂��㉮�̖k���ւ̌X���Ӗ����錻�ۂɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@�������Č��Ă���ƁA�x�����Ƃ��Ȃ�Ȃ����ƁA�܂��ۑ���Ԃ��ǍD�Ȃ��ƂŁA�和�T�̑��݂��ۗ������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�����ŏq�ׂ��悤�Ɍܖ{�̎和�̂����A�[���@���A��̂��Ȃ����͂P�A�S�A�T�B���̂����̂T�����ɋ��łɎc�肦���`�Ղ��ώ@�����̂ł��邩��A���ɘA������k���ւ̏㉮�|�ꍞ�݂̎�����������ɂ́A�和�P�̗�z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̏���ސ������̂́A�和�P���x�_�Ƃ���E��]�̉�������k�ւ̌X�ł��邪�A���̂��ƂŁA�和�e�̎x���A����ѓ쐼���̋��ɏd�Ȃ鐂�؎x���̎x���̈ڐ݂�������邱�Ƃ��ł���B

�@�Ō�Ɏc���ꂽ�̂́A�和�S�e�̎x���̉��߂ł���B

�@���̎x���́A��̓����ɘA�������和�S�ɊW������̂Ƃ���Ζk�����ɐݒ肳��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ꂪ���k���Ɉʒu���Ă���Ƃ������Ƃ́A�����ɂ���o���ꂽ�������݂̎x���Ƃ��ċ@�\���Ă������Ƃ��l�����Ă���̂ł���B

�@�ȏオ�\����̉��̉ߒ��ł��邪�A�쐼���̐��ɓ����ꂽ�x���̈ڐ݊p�x����A�ŏI�i�K�ł͏㉮���B�T�قǖk���ւ˂�����Ԃ��o�����Ă������̂Ǝv����B

�@���̒l�́A�쉖�O����Ղŏq�ׂ��悤�ɁA70cm�قǂ̖��ߍ��݂����和�\���̏Z���ł����Ă���K�͂ȕ�C��K�v�Ƃ���i�K�ł���B�܂��Ă�A�ȈՂȑ���̖{�Z���ł����Ă݂�A�ǂ�قǂ̓|��̕s�����������Ă������Ƃł��낤�B

�m�R���Z���Ղ���n

���o���ꂽ�y��̈Ӗ�

�@3���Z���Ղ́A��\�m�F�̒i�K���瑽�ʂ̈╨�����o��Ă����B

�@�����ł͍k��a�ɖ��܂荞�ޝ����y�̏������I���A�{�i�I�Ȍ@�艺����O�ɁA��ƈ��ւ̏����ӂ��\���킽����Ă���B

�u�݂Ȃ���A���@���������悭�Ȃ�܂����ˁB

�@���č��܂ł́A���d���ʼnꂽ�y����菜���Ă�����Ă����̂ŁA�y���Ί킪�o�Ă��Ă����グ�Ă��܂����B

�@�������A��������͏Z���Ղ߂����������̓y���c����Ă��āA�╨�͐���N�O�̏�Ԃ�ۂ��ďo�y���Ă��܂��B�ł�����A�������ώ@���A�}��ʐ^�Ȃǂ��܂��܂ȋL�^���Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�╨�����ׂĎc���܂��B

�@�@�艺����Ƃ��ɂ́A�o�Ă����╨��y���Ŏc���Ȃ����Ƃ�i�߂Ă��������v

�@�߂��̃J�S�Ɏ��L���A��������o�y�����傫�ڂ̓y����E���o���A

�u���̓y��͎l��N�O�̓y��ł����A�݂Ȃ���炵�Ă����O�������A�قړ�������̓y�킪��������Ă��܂��B

�ꏊ�͌I�{����ƌI�������Z�܂��̈ɓ��n��̐����v

�u�ق�A����������A�O��w�̊R��Ƃ��v

�u�����ł͂���ȂɐƂ��납��o�Ă��܂����B�O��̏ꍇ�͌����ΎR�D�ɕ����Ă��āA�n�\����Z���[�g����\�Z���`��������Z���Ղ���������Ă��܂��B

�@���ꂪ�C�̐Z�H�ō��ꂽ�R����A���R��������Ă���̂ł��v

�u�����ƑO�Ɉ������̂Ƃ��֓����̊w�������Ă��������A���ꂪ���c�����v

�u������i�N�Ɩl�͑�w�Œm�荇���A�O�����y�킪�o��Ƃ����̂ŁA�����ɍs���Ă���ł��B

�@���a�l�\���N�̏\�̓�\����v

�u����ꂥ�A�������˂��v

�@�ƌ����킯�ŁA�����y�������o�����ꕶ�l����āA���x�͎O��̕��X�������̍x�O�Ŕ��@�����Ă���̂ł���B

�@�@��i�ނɂ��������A��������̓y�킪�o�y���͂��߂��B�����́A�����ꕶ�̎�@��p�������]���d�E�`�E�����قƂ�ǂŁA��`�Ȕj�Ђ�������B

�@�����̈╨�Q�́A�Z�����������琼���֍L����悤�Ɍ��o����Ă��邪�A���̐����ł͍r��㗬��ɎY����ΓD�Њ�̐ΎM�Ђ̂ق��A�ԛ���̉��Ȃǂ̐Ί�ނ��o�y���Ă���B

�@��w�̈╨���o��������Ƃ���ŁA�����p�̎ʐ^�B�e���o�y��Ԃ̐}�����W���̌v�������グ�A�ƍ�Ƃ��i�s���A���w�̌@�艺���ɓ���B

�@���w�̈╨���z�́A��������̂Ƃ��A���k���\���쐼�֖a����ɍL����������Ă���A���̓y��Ђ̑����o�y����͈͂ɐΊ�Ɣ�M�I���_�݂��Ă���B

�@���̒��w�œ��ق������̂́A��w�k��������A�����ɂ��c�̏���������Ɉ������j�Ђ��W�ߎ̂Ă�ꂽ��ԂŌ��o����Ă������A���̔j�Ђ����w��������������o���ꂽ���Ƃł������B

�@�����i�K�ŁA�����ɐڍ��W���m�F���ꂽ���A���w�̏o�y�ʒu�ɕ�90cm�قǂ̌@���݂̂��邱�Ƃ��킩��A�p�������ɒ��w�������ɑ��݂����y�킪�A��w���k���֑~���o���ꂽ���Ƃ����������B

�@�Ȃ��A���W����╨�Q���痣�ꂽ���[����A��M�̌������`�I���O�P�Əo�y���Ă������A���̂�����ɈӖ��������������Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�����܂ł̏o�y�y��́A��w�ɓ��������]���d�E�`�E���B

�@���v�y���̔p���╨�ɁA�ʒi�ς�����Ƃ��낪�F�߂��ʂ܂܁A�����͉��w�̌@�艺���֓���B

�@�����ł͈╨�̏o�y�ʂ���ς��A���ɓy��Ђ������B�܂�Ɍ��o�������̂͂��ׂď��Ђł���B

�@�Ί�Ɣ�M�I�̏o�y�ʂ́A��ʂ̑w�Ɠ����Ă��ǂł��邪�A���z��Ԃɕω��������A�ǂ���50cm�قǗ��ꂽ�ʒu������悤�Ɍ��o����Ă���B

�@���̏�Ԃ͏Z�����֗�������s�ׂł͂Ȃ��A���炩�ɏZ���Ղ̉�����╨��p��������Ԃɂ���B

�@�����������z�i�ς̂Ȃ��ŁA���Ɠ쓌���̓�ӏ�����A�������������������������y�킪���`��ۂ��ďo�y�B

�@�����̓y��͏��`��(��ʐ^��)�A���|��ďo�y���Ă���̂ɑ��A�����͏��ɕ��������(��ʐ^�E)�ł��邱�Ƃ���A�y�B��ɂƂ��Ȃ����P�Ɠ�����Ԃ����v�y�̂Ȃ��ł���o����Ă���悤�ɂ��v���A�ڍׂɊώ@�������A�@���݂��m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���̂��Ƃ͐����̓y��ɂ��Ă����l�ł��������A�����C�ɂȂ邱�Ƃ́A���҂̓��ʂɏ�����������������悤�ȍ퍭���c����Ă��邱�Ƃł���B

�@2���Z���Ղ̘F�̓y��̂悤�ɁA�����Ŗ��݂���Ă����y��������̖ړI�̂��߂Ɍ@��o���Ďg�p���A���̌�ɔp���A���邢�͕ۊǂ��Ă������̂��Z���p���̕Ǐォ��̗����A�Ƃ������Ƃ��z�����ꂽ���A�m�͂����Ȃ������B�@

�@���̂��Ƃ�z���������̂́A���쐼�Ɠ��k���Ƃ����A�Ίp�̕ǒ����̏��ォ�猟�o���ꂽ��̂̓y��ɂ�����(��ʐ^)�B

�@�O�҂́A�y��̓��邾���̌��ɖ��݂���Ă������̂ŁA�ꕔ���s��^�Ɍ�������y����A���ʂŌ����킸���ɏ���֏o����ԂŖ��ߍ��܂�Ă���(��ʐ^����2)�B

�@�����ŕs��`�̌����Əq�ׂ����A���̂�����ɂ͐�����v���A��2�̓y��ʐ^�̖��ȉ��̐ڍ��j�Ђ��A���o���ɂ͌��̒�ɕ~�����悤�ȏ�ԂŌ��o����Ă����̂ł���B

�@�F�̓y��ł���A������������A���肵�������ʂ�����o���Ă��疄�߂�̂���ʓI�����A���̏ꍇ�͈Ⴄ�B�Ƃ��Â�̔j�Ђ��ɕ~�������A�������͌��֖������������Ŋ��ꂽ���̂��B

�@�ǂ���ɂ��Ă��A���̒ꕔ�j�Ђ̑����������Ă���ȏ�A����ړI�̂��߂ɔj�������y����g�p���Ă��邱�Ƃ͎����ŁA���̎���ł͓y��̔j���Ƃ������ۂ����݂Ƃ����s�ׂ̏�Q�ɂȂ肦�Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B

�@���̈Ӗ���Nj����邽�߁A����ɂ��̓y����ώ@���Ă����ƁA�퍭�͌����Ȃ����̂̓��ʂ̓������ƒꑤ�ʂɁA���M�ɂ��ϐF�ӏ������ޒY�����̋z���т̌`������Ă��邱�ƂɋC�Â��B

�@�O�ʂ̐F���ω��ƍ��킹��Ȃ�A���̓y��ɁA�ɂ������Ē��ʼn����̔R�����Ԃ̂���o����Ă������Ƃ��ސ�����A�����j���̌����Ɖ��肷��A1���Z���Փ����ɖ��݂���Ă������`�y��ɗގ�����A�̎g�p�����݂Ƃ����ߒ����z�肳��Ă���B

�@���̌��ۂɑ���I�����́A��ɕ������B

�E�I�ǓI�ȖړI�Ƃ��Ė��݂��ʒu�Â���ꂽ�y�킪�A���̉ߒ��ɉ�݂���̎g�p�ŋ����I�ɔj�������܂ܖ��݁B

�E�P���ȍĎg�p�y��Ƃ��āA�ߋ��Ɏϕ����p�����j���y��݁B

�@���������F���ȊO�ɏ��ʂ֖��݂���Ă���y��̎���́A�{�Z���Ղ��܂߁A�l��𐔂���B

�쉖�O����Ձ@�@�@�@2���Z����

���@�@�@�@�@�@�@�@�@4���Z���ՎO��

�쉖�O������ՎO���@1���Z����

���@�@�@�@�@�@�@�@�@3���Z����

�@�쉖�O�R��ՂɔF�߂��Ȃ����Ƃ���A���⎮�̉e���̒f���ꂽ��������o������悤�Ɏv���邪�A�O��҂͘F�̓y��Ɠ����������A�Ȃ����������p�����Ă���A��������ꕔ�����������ԂŖ��݂���Ă���B

�@�Ō�ɋ������{�Z���Ղ̎�����A�j�����Ă���y��ł��邱�Ƃ��炷��A�����ɂ��������l���������Ă���ƌ������������A1���Z���Ղ̎���͂����Ƃ͖��炩�ɈقȂ�B

�@���S�ȏ�ԂŁA�������ԍʂƂ����������疄�݂��ӎ������s�ׂ��z�肳���̂ł���B

�@���̂��Ƃ́A���ʂɖ��݂����Ԃ�����o���Ȃ�����A�َ�̖ړI�ɂ����̂Ƃ��ė������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��낤���H

�@���ǁA�����̓����ʍ��ׂƂ������E�ɓ��ݍ���ł��܂������A�l��������ƁA�{�Z���Ղ̖��ݓy��̐��i�ɂ��Ă͈ˑR�Ƃ��Ă킩��ʂ܂܂ł��邪�A�����̖��ݓy��̂Ȃ��ɁA�F�̓y��Ɠ����ɔj�������y��̗��p�A�������͔j����s�ׂ̑��݂��Ă��邱�Ƃ�������ۂÂ����Ă������ƂɂȂ�B

�@����������Ō���ƁA�����̏�����o�y�����ʐ^�E�[�̓����j�Ђ��A�Q���Z���ՂɎc����Ă����F�̓y��ꕔ���E���̔j�Ђ̂悤�ɁA�����̂��߂ɖ{�̂��犄����ꂽ�A�������ꂽ�j�Ђ̂悤�Ɏv���Ă���B

�@�����āA���w����o�y������̂̌��`��ۂ����㔼�̓y��ɂ��A�ė��p��O��Ƃ���A�g�p�ςݓy���ۗL����Ӑ}�̓����Ă����ł��낤���Ƃ��z������Ă���B

�@�͂����āA������2���Z���F�̓y��ƂƂ��ɁA�{��Ղ���F�Â����B����̒��B�i�������̂ł��낤���c�c

�Z���\��

�@3���Z���Ղ̒����́A���ʂł̌@���݂̌��o���@�艺�����e��}�ʂ̍쐬���I���A�{�i�I�ȍ\���̕��͒i�K�ւƈڂ��Ă���B

�u���������ȁA���������̂ɖk���ɒ��������o�ł��Ȃ��B��ɍ\�����͂��Ă���A������x�m�F���邩�v

�@���ʂɔ�������A�ׂ����ώ@�����̂ł��邪�A�k������͒����炵�����̂���ؔ����ł��Ȃ��̂ł���B

�@���u���̒��̉\�������邪�A���Ղ������Ȃ����̂�z�肷��ɂ́A��قǔw�i�ł߂���������Ƃ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̎����A�e��\�̎������������Ă������ߒҌN���V���ɒ����։�����Ă��邪�A���̒ҌN�Ɛ������d�グ������̏Z�����ʐ}�ƒ����f�ʐ}�̃R�s�[����ɂ��A�Z���Ղ̊O���ɍ��荞��ōl����B

�@�܂��A�����f�ʐ}����[�����̂�I�яo���ĐԈ��t���A���ʐ}�ɓ]�L����B

�@���o���ꂽ���̂́A

�@�@�@�@ 1�@��76cm �@�@ 8����68cm

�@�@�@�@ 8����70cm �@�@ 14��72cm

�@���̂����A8�̐��Ɠ��̒����ɂ͐荇���������A��(��)����(�V)�̊W�ɂ��邱�Ƃ��m�F����Ă���B

�@���̂��Ƃ���A�d��������̏Z���ՂƂ������Ƃ��l������̂ł��邪�A���o���ꂽ���������Ȃ��A�܂����̒����P�Ƃł��邱�Ƃ���A8�����̒��̍�����ɂ�邷���ւ��Ɣ��f�����B

�@�\�z�����̎和�Ŋm�F�ł���̂́A1�A8�����A14�B�������A���̎O�{�ʼn~�`�̒G�������������㉮������o����Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B

�@����܂ł̏Z���Ղ̂�������炷��A�和�͎l�{�A�Ȃ����ܖ{�B�O�҂Ƃ���A���̍\���ɓ������傫�������������邽�߁A�ܖ{����z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�u���̎O�{�̍\������ł́A�ܖ{���̎R�`�������Ȃ������A�����Ɉ�{����͂������A17�ł͈ʒu������Ȃ��B���������u�����H�v

�@�����オ��A���ۂɓ����̏��̏�Ԃ����ɍs���B

�@�z�肳���R�`�����̈ʒu�́A1�\14���Ȃ����C���̒��ԓ_����A��������֒��p�ɏo�郉�C����ɂ���͂��ł���B

�@8�����\14�Ԃ�1.4m�Ȃ̂ŁA���̊Ԋu��ڈ��ɂ���14���烉�C�����T���o�����A�����炵�����̂͌��o�ł��Ȃ��B����ɂ���𓌓�̃��C����ɒǂ��ƁA�ǂ���̎��a���ɗ������݂̂���21�ɍs�����������B

�@ 14���狗����1.9m �A�ǂ���炱���ɎR�`�z�u�̒����̒������Ă��Ă����炵���B��������ł͂܂�����������ł���B

�@���ʐ}�����o���A21�̈ʒu�ŗ��g��z�肵�Ă݂�B

�u�����������Ƃ���A��������14�\21 ��21��1 �Ԃɑ���o����Ă����͂��B1����2���Z���Ղ������͓����������ȁv

�@�Ƌ��̒��Ŏv���Ԃ��Ȃ���A������21�\1�Ԃ̕ǂ���̐����ɓ���B

�u���������I�@���������v

�@�������������Ƃ����ƁA����͒�q��̎{�݂��Œ肷�邽�߂̎O�g�݂̃s�b�g�B

�@���l�߂őz�肵���Ƃ���ɁA�܂��ɂ��ꂪ�������̂ł��邩��A���̂Ƃ��̐S���͓ꕶ�l�Ƃ̈ӎ������L�ł�����тł���B

�@�쉖�O����Ոȗ����߂��Ă������ؔ\�͂́A���͂�\�������̐��x�����t�����錋�ʂ������炵���Ƃ�����B

�@���̃s�b�g�Ɋւ��ẮA�������������߂Ɋ�Ղ̃��[���Ɠ���̓y�����荞�ނ��߁A��قǒ��ӂ��Ȃ��ƌ��o�ł��Ȃ����Ƃ͈ȑO�ɂ��q�ׂ����A������\�����犄��o�����̂ł���B�����c���N�ɍ�����ƁA

�u���c����A�S�b�h�n���h�ł��ˁv

�ƁA�Ԃ��Ă����B

�@�����Ԉ�ۂ̈����Ȃ������t�ł͂��邪�A����܂ł̒����̏Z���\���𖾂ɂ����āA�т��ꕶ�l�Ƃ̈ӎ��̋��L��}�낤�Ƃ��Ă����̂ŁA���ɂ����̊��o�����ڂ��Ă������ƁA���ꂵ���v�����u�Ԃł�����B

�@���āA�������̈ʒu�̓��肪�ł������Ƃɂ��A�݂�����o����A�����Ɨ������̊W����R�`�����̒��ʒu��21�Ő��������Ƃ������ꂽ�B�����āA���̍\������A���Ղ̎c����Ă��Ȃ��k���̒����A���u���Ƃ���a�̈ʒu�ɑz�肳��邱�ƂƂȂ���(��}�E����)�B

�@�������ĕ������ꂽ�㉮�͓��쑤�ɎR�`��o�����z�u�ɁA�����֓������݂̔�݂����Z���������\���ł��������Ƃ������B

�@�������A���̏Z���ɂ��܂��\���̎�̉����N���Ă���B

�@���̎����8�����ɑ��݂������̍�����Ǝv���A���̂��Ƃɂ�蒌�����֓|�ꍞ�݁A�㉮�S�̂��A�������Ԃ������Ă����悤�ł���B�t�߂̍\���ނ��琼��15cm�قǂ̈��̋����������đ��݂���x��4�A7�A13�A18�́A����������̌X�����~�߂邽�߂ɐ����ɓ����ꂽ�x���̒��ŁA7��8�����\a �Ԃɓn���ꂽ�����ցA���͂��ꂼ��̐��������Ă������̂Ɛ��@�����B�������A18 �ɂ��Ă� �A 19�A23�ƊW���A1 �\ 14�Ԃɂ����g�̑��݂��Ă������Ƃ�\�������A���̐��ւ̌X���ɑ��ē�����Ă����x���Ƃ��ė�������悤�B

�@���������Ȃ��ŁA�X���̌����ƂȂ�8�����和�̂����ւ����Ȃ��ꂽ�悤�ł���B

�@�������A���̐V�K�̒����́A�Â������ɕ����������c�邽�߂������֏d�ˌ@�肳��Ă��邽�߁A�V�݂��ꂽ�Ƃ͂����X���ɑ��鋭�x�͎ォ�����悤�ŁA���x�͓����X�����Ԃ��o�����Ă����悤�ł���B

�@�ق�70�K�̊p�x�Ő����֏o���ꂽ�x��12 �́A���̎和8 �����̌X���ɑ��Ă̎x���Ƃ��ē�����Ă������̂Ɣ��f����A���Ɨ��Ƃ̌�_�֓��Ă��Ă���B

�@���̌X���͎̏O�̏��s�b�g����Ȃ�19�̈ʒu�ω�����@����Ƃ���A���X�ɏ㉮�̉E��]�̂˂���ƂȂ��Č���Ă����悤�ɗސ�����A�ŏI�I�ɂ�8�K����˂�����������Ă����悤�ł���B

�@���̐��l�������Ƃ���A���͂��K�͂ȕ⋭��K�v�Ƃ���i�K��ʂ肷���A�|�O�̏����ݏo����Ă������ƂɂȂ�B

�@���ʂ��t�]�������A�Ō�ɘF�\���ɂ��Đ������Ă����B

�@�F�͎��a����ɂ���ƁA�킸�������������̕����֊Ă���X���ɂ���B���̂��Ƃ��l�����Ƃ��A�F�̓쐼�Ɍ`������Ă���54cm�~76cm�A�[��10cm�قǂ̑ȉ~�`�̐E��(11)���C������ɂȂ��Ă���(��i�ʐ^�E��)�B

�@���̌E�݂͌@��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�p�ɂȓ��ݍ��݂ō��o���ꂽ�悤�Ɋώ@����邪�A���P�ƘF�̊ԂɈʒu���Ă��邱�Ƃ���A���P�Ƃ̖^���̊W�������Ă������Ƃ���ۂÂ����Ă���B

�@�F�ʒu�́A�ʏ�L����Ƌ�Ԃ�������̕����ւƂ邽�߁A���Α��֊Ă��邪�A���̏ꍇ�͂��̈ӎ����t�ɓ����Ă���A���P�\�E���\�F����A�̊W�̏�Ɉʒu�ݒ肳��Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�@�܂�A�y������Y�킹�Ė��݂����A28a�Eb���y�B�̎��͂Ɍ��o���ꂽ�E�݂Ɠ���́A���ݍ��ݓI�ȍ��ՂƂ��ė������邱�Ƃ��ł���B

�@���ꂪ�����Ƃ���Ȃ�A���̏Z���\���̐ݒ�ɂ��A�������疄�P�̑��݂��d������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@����ɂ��̖��P�́A����������Ė��ߍ��܂�Ă��邱�Ƃ��璙���ړI�Ŗ��݂���Ă����Ƃ͎v�����A���ꂪ���J�I�ȈӖ��������Ă����Ƃ���A�Z���ݒ�i�K���炻���َ����đ���ꂽ�Z���Ƃ����\���������o����Ă���B

�@�F�͊O���ɏ\��̐쌴��z�����~�`�̐Αg�ݘF�ŁA������22cm�@���܂ꂽ���ɁA��������ϑ��I�Ɍ�������y�킪���݂���Ă���B�y��̌^���͉��]���d�E���B�Ȃ��A������ɂ͐��`���̔S�y�̐ڍ����悭���邽�߂̍��݂��c����Ă���B

�@�e�X�͔̐�M�ɂ��ԕς��Ă���A�F�ǑS�ʂɃ��[���̏ēy�����F�߂��邪�A�Ƃ��ɒ�Ɛ����̑��ǂɍ��M�̐����Ă����Ԃ��ώ@����A��������������i������O�C�ŁA�F������I�ɐ����ւ��������Ԃ�����o����Ă������Ƃ�z��������B

�@���݂��ꂽ�y��̓����ɂ́A������������������悤�Ȓ������퍭���F�߂��A���Z�����l�A��B�ɂƂ��Ȃ����P�̓��p�Ƃ����\�����͂��ł���B

�y��݂�����̃s�b�g

�@3���Z���Ղ��͂��ݐ����Ɩk��������y��݂�����̃s�b�g�����o����Ă��邪�A���̐߂͂��̒������e�[�}�ƂȂ�B

�@���̓�̈�\�́A�k��ɂ��j������A���낤���Ĕ��̐��Ɏc���ꂽ���̂ł���B

�@�O�q�����召�̖��ݓy����d�˂�28a�Eb���y�B�Ƃ̗ގ�������A29���E30�����y�B�Ƃ������A�����l��͓y�킾���̗e�ʂ݂��邽�߂Ɍ@��ꂽ�s�b�g�ŁA�ꎟ�������20���s�b�g�Ɠ���̈�\�ł���B

�@�����ł͂܂��A3���Z���Ր����Ɍ��o���ꂽ29���y�B���猩�Ă������Ƃɂ���B

�@���̓y�B�͌a�l�\���Z���`�̌��ɁA���ʂ��P�`�y���P�Ƃɖ��݂�����\�ł���B

�@�y��͉��]���d�V���B�����т����o�����u�n�v��ɊJ�������͕���ŁA���`�ɒ���o�������㔼�ɂ͓ꕶ�n�̏�ɓ���̕��s����S�y�R������A��̕R�ɂ͉~��t�u�b�v���`�̕��l���l�ӏ��ɉ������Ă���B�Ȃ��A���ʂɍ퍭�͔F�߂��Ȃ��B

�@���o��Ԃ́A���㔼���ȏオ���։����ׂ�A�Б��������O���爳����Ĕj�����A���̔j�Ђ��y���ƂƂ��ɓ����i������ɂ���B

�@����́A�k��@�B�ɂ�铌����̏��グ�Ő��������̂ƍl�����A�����͌��`��ۂ܂܂ɖ��݂���Ă������Ƃ͊m���ł���B

�@�㕔���j��Ă��邽�߁A��\���̂̐[���͕s�������A���݂���Ă����y�킪�O�\��Z���`�̍����ɕ������ꂽ���Ƃ���A���X�̈�\���̂̐[�����l�A�\�Z���`�͂������悤�Ɏv����B

�@�y��̓�������ٌ͈̂̓y�포�Ђ����_�o�y���Ă��邪�A�����͂�������\�y�w���痬���������̂ŁA�{��\�ɂƂ��Ȃ����̂��I�Ɏ���܂ň�،��o����Ă��Ȃ��B

�@����30���y�B�ł��邪�A�����ł͎��ŏ�ʐ^�Ɍ��邲�Ƃ��ɖ��ݓy��̑唼�̔j�Ђ�����Ă���B

�@���̏�Ԃ���@����Ƃ���A�����͎����k�ϋ@�̃��[�^���[�����Ɋ������܂�A�h�a���ꂽ���Ƃɂ����̂Ǝv����B

�@���f�ʂ̏�E���ʐ^���Ŏ������y��̏o�y��ԂŖ��炩�Ȃ悤�ɁA�j�Ђ������Ɂu�u�v���`�ɉ������܂�Ă��邱�Ƃ���݂āA���̕����Ń��[�^���[�̐n������\���̂̒���@�蔲�������̂Ɛ��@����A�{���̒�͎��ʼnE���ʐ^�E�e�ɓY���������̈ʒu�������悤�Ɍ�����B

�@�y��̂P(���ō��[�P)�͐��ʂŖ��݂���Ă���A���͈قȂ邪�A29���y�B�Ɠ������]���d�E���ɑ�������̂ł���B�������������c����Ă��Ȃ����A���ꂩ�琄�肳��鍂���͌\�Z���`�O��𑪂�B

�@�����Ŗ�莋�����̂��A�k���̉�����o�y���Ă���y��Q(��}��{�Q)�̌������j�Ђł���B�^��́A�{�̂̓y��̊W�̎c���ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B

�@���̓y��͌������ɂ��ďo�y���Ă��邪�A�o�y�ʒu�ɂ��Ă͝�����̏�ԂƔ��f�����B����͗��y��Ƃ����肳�����a���O�\��Z���`�A���҂ɑ召�������Ă��O�Z���`�ȓ��̕��ɂ͂����܂邱�Ƃ���݂āA�o�y�ʒu�����܂�ɂ����߂��邱�Ƃɂ��B

�@�ł́A�Ȃ��W�̉\�������邩�Ƃ����ƁA���̓y��̊�`�ƕ��l�̓��ꐫ�ɂ���B���n�̓y��Ɣ�r�����ꍇ�A�n�ɓꕶ��p���Ă��Ȃ����ƁA�܂��㉺�����̘p�ȗ��̍������Ƃ��w�E�ł���B

�@��}2�̑�{�f�ʂł͂��قNJ������Ȃ����A���͌������ɘc�݂̂��邱�Ƃ��z�肳��A���̏ꍇ�͒f�ʂ̉������������ɓ��荞��ł������ƂɂȂ�B��������Ƃ��̘p�Ȃ͓y��̓����}���ɌX���邱�ƂƂȂ�A�����̐��`�̃t�H�[���������Ă���B

�@���݂̂������������l���A�W�Ƃ������ꐫ�ɕt���������l�Ȃ̂ł��낤���H

�@�z�肳���y�펩�̗̂ޗ��҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����������Ƃ̔w�i�ɂ́A28a���y�B���ݓy��̓������猟�o���ꂽ�A��a�̍L���W�l�̓y��Ђ̑��݂���������Ă���B

�@���̂��Ƃ�����ɃC���[�W���Ă����ƁA���̎����̓y��̑������A�ˋN�������Ȃ�����Ȍ��̂���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��C������ɂȂ��Ă���B���������29���y�B����o�y�����y��̌n���͌��̖����т���قNj����������Ȃ̂ł���B

�@���������y�킪���ʂŁA���������Ė��݂���Ă����Ƃ���A�����ɂ͓��R�Ƃ��ĊW�̑��݂������яオ���Ă���B1���Z���Ղ̖��ݓy��Ɍ���A����͎��̂Ȃ��ŏ�������v�ł��낤���A28a���y�B�ł͔��`�̓y�킩�A����ɏd�Ȃ�b���͐ł��낤���B

�@�킩��ʂ܂܂ɁA�{�߂��ʉ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�m�Sa�Eb ���Z���Ղ���n

��̏��Ɏc���ꂽ����

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���ʌ��o�i�K�@�@�@�m�F�i�K

4a���Z���F�@�F���M���@�@�@�@�@�@���o���

�@4 ���́A�k��ɂƂ��Ȃ��a�@��ŏ�ʂ̂قƂ�ǂ��j��Ă����B

�@��\�m�F�̒i�K�ŁA�a���̝����y�����ׂĎ�菜������Ԃ���ʐ^�E�ł��邪�A���������I�Ɍ���Ă���ӏ�������ۑ���Ԃ͗ł������B

�@���������̂Ȃ����猻�ꂽ�̂́A�u�W�v���`�ɏd�Ȃ���̏Z���ՂŁA�K���Ȃ��Ƃɏ��ʂɂ����靘���͐��~�߂̏�ԂŎ~�߂��Ă����B

�@��k�ɘA�Ȃ���̏Z���Ղ́A�쑤��a ���A�k����b ���Ƃ������A��҂ɂ͎��a�����݂���Ă���A���ꂪ�O�҂̏�����č\�z����Ă��邱�Ƃ���A�쑤��a �����Â��A�k����b �����V�����i�K�̏Z���Ղł��邱�Ƃ��������Ă���B

�@�킸���Ɏc���ꂽ���v�y������̈╨�́A���Z���ՂƂ��ɉ��]���d����`�E�����̌^���ŁA�╨����ł͔N�㍷������o�����Ƃ͍���ȂقǂɎ������ߐڂ��Ă���B

�@��������͓쑤�̌Â��i�K��a ������A�Z���\�������Ă������Ƃɂ���B

�@���̏Z���Ղɂ́A����I���~�`�ɔz�����Αg�F���ݒu����Ă��邪�A���̈ʒu��3 ���Z���Ղɓ������A�����̑��݂��铌���֎�����قȂ�����������Ă���B

�@�F�́A�����Ɋ�Ղ̃��[���̏ēy�����݂��A���ŏ�i�̘F�f�ʎʐ^�̂悤�ɁA��ł͔�M�ɂ�郍�[���̕ϐ����[�����Z���`�ɂ܂œ��B���Ă���A�P��I�ɂ��Ȃ�̉Η͂̏o����Ă������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B

�@���̂��Ƃ͖{�Z���ՂɌ���ꂽ���Ƃł͂Ȃ����A�쉖�O�R��Ղ���і쉖�O����ՂƂ͖��炩�ɈقȂ��Ă���B�����̈�Ղł͏Z���p��ɂƂ��Ȃ��ēy�̑~���o�����z�肳��Ă��邪�A���̂��Ƃ��l�����Ă��A�{�����ɏ��݂���Z���Ղ̘F��Ԃ́A������啝�ɏ��鍂����M�̏�Ԃ������Ă���B

�@���邢�́A���̂��Ƃ����ɓW�J����Z���̓����Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ��ł���̂ł��낤���B���̖��̐�ɂ́A����I�Ȑ��E�Ƃ͈قȂ�A�̉�݂���V���I�Ȃ��̂̑��݂������B�ꂵ�Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�@��������͏Z���\���ɓ���B

�@�����猟�o���������̂����A�[�����̂𒊏o����ƁA

�@�@�@4 �E66cm �@�@ �@8 �E68cm

�@�@ 13 �E79cm �@�@�@17 �E74cm

�@�z�u������A���̎l�{���和�ł��邱�Ƃ͖��炩�ŁA���ǒ�������P(���Ő}���P)�Ƃ�����q���Œ肷��O�g�݂̃s�b�g�����o����Ă��邱�Ƃ���A4 �\17 �Ԃ̗����瓌�֓������̔ݘg�̏o����Ă������Ƃ��킩��B

�@�����Œ��ӂ����̂�18 �E19 �ł���B��̃s�b�g��

�@�@�@18 �E�a4.5cm �[��28cm �p�x49�K

�@�@�@19 �E�a5.0cm �[��28cm �p�x49�K

�ƁA����߂Ď��Ă���̂ł���B�������A�قړ������ʂ��Ƃ�A���֏o����Ă���B

�@��������ǂ��Ă����ƁA���ꂼ��z�肳�������݂̘g�؍��E�̐�[�������B���̈ʒu���犄��o����鏰����̍����͈�E�Z���[�g���قǂɑz�肳��邪�A����ɕ��P���Ƃ��Ȃ�4b ���Z���Ր����ɏ��݂���32 ���y�B����ѓ쓌����29 ���y�B�A3 ���Z���Ղ̎c�����琄������铖���̒n�\�ʒu����������ƁA�ݐ�[�́A����������ΊԌ��̍����͂����悻�ꃁ�[�g���O�\�Z���`�قǂ͊m�ۂ���Ă������ƂɂȂ�B

�@���̎߂ɔݘg����������\���́A���܂łɂȂ�������@�ł��邪�A�ߔN���������쉖�O���k��Ղ̏�����̏Z���ՂɊm�F���邱�Ƃ��ł����B

�@�ǂ������\�����Ƃ����ƁA���̎ߍނ̓r���ɋt��������������_�����ČŒ肵�A�ݘg���߂���x����\�������Ă������̂ƍl������B

�@�ȏオ�A�和�z�u�Ɠ������̍\���ł��邪�A���̂��Ƃ���ސ�����鉮���g�݂́A���ؒ�������_�Ɍ���������̂ł���B

�@���̍\���ɂ́A�������̕��ʌ`�ɓ�ʂ�̉��߂��K�v�ŁA�����̌����_������ˏ�Ɏs����e�X�̐����A�和�ɑg�ݏグ��ꂽ���ɌŒ肳��Ă����Ƃ���A���̊ۂ����`�B�܂��A�l�{�̎和�̂Œ肳��A���̐��������畂������Ԃł���A�~�`��z�肷�邱�Ƃ��ł���B

�@�����Œ��������̂��A�⏕�I�ɂ����ꂽ�Ǝv����x���̍��Ղł���B

�@���x�́A�����𒊏o���Ă݂�ƁA���̑��������肳���㉮�����𒆐S�_�Ƃ��āA�和���킸���ɒ�����ʒu�ň������~�̐���Ɍ����Ɉ�v���Ă��邱�ƂɋC�t��(��}�g����̊D�F�Ŏ������x�����Q)

�@�v���v���̐��ɁA�����̎x����������Ă���̂ł��邪(�O�Ő}���R�E�T�E�V�E11 �E12 �E14�E15 )�A���̌��ۂ͖��炩�ɐ�̌�ҁA�܂艮�������~�`�ɑ���o�����߂ɕ����������ƂŐ������A���̔��������ړI�Őݒ肳��Ă����Ƃ݂āA�܂��ԈႢ�͂Ȃ��낤�B���������Ă��̌��ۂ���A�����`�͉~���`�A�Ƃ����������Ԃ��Ă����B

�@�����̎x���Q�����������ɐݒu���ꂽ���߂��A�\����̒v���I�Ȏ�̉��̍��Ղ́A���̏Z���Ղɂ͊m�F����Ȃ��B

�@�킸���Ɋώ@�����̂́A�和4 �ɗ������A�Y�������݂����Ă����炵�����ƁA�܂��和8 �ɂ������ꂪ�����Ă����炵���A8 �\13 �Ԗk���̗����֒����h�~�̎x����������Ă��邱�Ƃł���B

�@����������Ԃ́A�ʏ�͎匴���ɘA�������㉮�̂˂����X�Ƃ��āA�����̕⏕���̐ݒu�Ƃ��Č���Ă���̂ŁA���̊W����t�ސ����Ď匴������肵�Ă������Ƃ��ł���̂ł��邪�A�����ł͘A������W���Ȃ��߂ɁA�㉮��̉��̉ߒ��������ł��o�����Ƃ��ł��Ȃ��B

�@����͐�Ɍ��Ă����A���؎x���̎x���Q�̑��݂ɂ����̂Ɣ��f�����B�������A�܂������肪���肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�@�和�̓y�w�f�ʂ𒍈Ӑ[���ώ@���Ă�����8 �ȊO�ɂ͏㕔�̑��Ǒ��Ƀ��[�����̓y���͐ς��Ă���A�������ɍ��F�y�n�̓y��������B���̏�Ԃ́A�和�����Ȃ������ݕ����ɂ����Ă͎c���ꂽ��ԂŏZ�����p�₳��Ă������Ƃ���Ă���A���̌@�蔲���ꂽ��ԂƂ͖��炩�ȈقȂ�������Ă���B

�@�和4 �ɓY�����̉\���̂���s�b�g�����o����Ă��邱�ƁA�����āA�和8 �쑤�ɗ��x���B

�@����炩�瓧������Ă���{�Z���Ղ̏㉮�ŏI�i�K�̗l���́A���̎x���Q�ɂ��A�˂����X����h����Ȃ�����A�e�和�̍�����̐i�s������ԂƂ������ƂɂȂ�B

�@����4b ���Z���Ղֈڂ�B

�@���̏Z���Ղ�4a

������Ă���̂ŁA������V���������̏Z���ł��邱�Ƃ͏q�ׂ��B�ۑ���Ԃ͏��ʂ����낤���Ďc�����Ă��ǂŗB���v�y�̈╨�o�y��Ԃɂ��Ă��A�킸���Ɏc����Ă���╨���ǂ��܂ŝ����̉e�����܂ʂ���Ă��邩�s���Ȃ��߁A�������Ȃ��B

�@�����A�o�y���Ă���y��̌^���́A���]���d����`�E�����ŁA�����̑ΏۂƂȂ肦����̂͏�i�����Ɏ������E�����̌������ڍ��Ђ݂̂ł���B

�@�Z���Ղ̍\���́A���L�̎��a���Ƃ��Ȃ��A�쐼���̎��a���ɂ�012 �Ƃ�����q�Œ�̎O�g�݂̃s�b�g�����o���ꂽ���Ƃ���A���̕����ɓ������̐ݒ肳��Ă������Ƃ��m����B

�@�F�́A�����ł�����ՂƈقȂ�ʒu�ݒ肪�Ȃ���A���������ɋ߂������֊��Ă���B

�@�F�̌`�Ԃ͑�`�y��݂������P�F�ł��邪�A2 ���Z���Ղ̘F�Ɍ���ꂽ�悤�ɁA����̂̓��������̔j�Ђ��쑤�̘F������ɕ��l����ɂ��ĕ~���l�߂�悤�ȏ�ԂŌ��o����Ă���(��ʐ^)

�@�����ŕ~���l�߂�悤�ɁA�ƕ\�������̂́A���グ�̂����ɁA���̕����̏����y��Ђ̂������݂Ŏ��^�̂悤�ɂ�������Ƃ������Ղ��Ƃǂ߂Ă������Ƃɂ��B

�@�Ȃ��A�F���̑�Ƃ��Ďg�p���ꂽ���Ƃ��l�����邪�A�y��\�ʂɖ��Ղ͊ώ@�ł��Ȃ������B

�@���݂��ꂽ�y��ɂ́A���ʂɒ������퍭���F�߂��邪�A����͒ʏ�̔�M�����Ƃ͈قȂ���̂ŁA�������̂�����t���ɂ����̂Ǝv���邪�A����̘̂F���ɕ~���ꂽ�y��ɂ͂��ꂪ�F�߂��Ă��Ȃ��B

�@���邢�͘F�ɂ����āA���ݓy��ɏb�������ܐZ���������o����Ă����̂ł��낤���H

�@���̘F�̓y��͏�i����ɐ}���������̂ŁA�^���͉��]���d���B

�@�������������A�k��Ŕj�ꂽ���Ƃ��l�����邪�A�ڍ�����j�Ђ���،��o����Ă��炸�A3 ���Z���Ղ̘F�̓y��ƂƂ��ɁA�g�p���̔j���Ƃ݂�ׂ����A���łɔj�����Ă����y����ė��p�����ƍl����ׂ������ʂ̕������Ƃ���ł���B

�@�Z�����̂̍\���́A���o���ꂽ�s�b�g���[��10cm �ɖ����Ȃ����̂���ŁA�z�u���ϑ��I�Ȃ��߁A�\�������ɂ����錟�ؐ��x����������܂邱�Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�和�̒��o�ɂ������ẮA�[���͊�ɂȂ�Ȃ��B���̂��Ƃ͈���ŁA�和�����ɒ��u���ł��������Ƃ�������������̂ŁA���̍��Ղ��s�b�g�Ƃ��Č���Ă���悤�ɍl�����Ă���B

�@���̂��Ƃ��l�����Ĕz�u�Ɋ�������Ă����ƁA�F������013 �\014 �\016 �����p�ɍ\������Ă��邱�ƂɋC�t���B�@�Ԋu��40cm �ȉ��ƒZ�����A�� �`�̍\���͐}�`��̂���p��\���Ă���\��������Ă���B���̏ꍇ�͋������Z�����߂ɁA�和�Ɨ��x���Ƃ����W���w�E�ł���̂ł��邪�A���̓�ӂ̕������������Ă�����1.7m �O��̋����������A�e�X011 ��01 �̃s�b�g�ɓ��B����B

�@�܂�013

�\014 �\016 �́A�Z���Ք͈͂ɂ�����ő勗���ŁA�����011 �\014 �\01 �Ƃ����\���֊g�傳��Ă���̂ł���B

�@���̊W�ɑÓ���������̂́A�z�肳���k��011 �\014 �̒��ԓ_��ʂ鐂�؈ʒu�ɁA������x�����Ǝv����012 ���ݒ肳��Ă��邱�Ƃ��T�ƂȂ�B

�@���̎O�{���Ȃ��O�p�̐}�`�𓌓쑤�܂�Ԃ��ƁA014 �ɑΉ����钸�_��04 ������Ă���B���������āA�和�z�u��011 �\014 �\01 �\04 �Ƃ����\��������o����Ă��邪�A����ɂ����Ă��A�k�����̒��ԓ_��ʂ鐂�؎x��06 �������o�����Ƃ��ł���B

�@���̂��Ƃ���ސ������㉮�g�݂́A���ؒ������F���[���ň�_�Ɍ���������̂ŁA4a ���Ɠ��`�Ԃ�z�肷�邱�Ƃ��ł���B

�@�������������́A�O�g�݂̃s�b�g�̑��݂���A�쐼���̓���ɐ݂����Ă���B

�@���̏Z���Ղɂ��A���܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁA���␂�؎x���̎x�������o����Ă��邱�Ƃ���A���R�㉮�\���̎�̉��͋N���Ă���B�������A�和���̂����ɒ��u���ɋ߂���ԂŁA�������̓y�w�ώ@�ɂ�钌�̗̑z�蓙���ł��Ȃ����߂ɏc�����[���ɂł��Ă��Ȃ��B

�@�F�ƁA�����Ɏc����Ă������Ղ���́A�Z���Ƃ��Ă̑��݊������Ƃ̂ق������S�ۂɑi�������Ă���̂����A

�z�肳���Z���̍\���́A����Ƃ͂܂��������̕������w�����Ă���B

�@����͂ǂ��������ƂȂ̂��H

�@���̃A���o�����X���̒��ɁA���ɓW�J����Z���ƁA�����ɐ݂���ꂽ�F�̎g������������������ł���悤�Ɏv���Ă���B

�d�Ȃ�y�B��̓�

�@��\�m�F�̒i�K�ŁA4b ���Z���Ղ̐��Ǐ�ɓ�̂̓y�킪���o����Ă����B

���y����ʂ̍퍭��

�@�����̉e�����A�c�������A���a��ɒz����Ă��邤���ɓ��d�Ȃ�����A�Ƃ������G������m�F�Ɏ�Ԏ���Ă������A���̓�̂̓y��͓y�B�ɂƂ��Ȃ����P�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@���̓y�B��32a

�Eb ���Ɩ��t�������A�荇���W����A�Z�����v��ɕ��P���Ƃ��Ȃ��k����a �����\�z����A����Ɏ��������āA��������P���Ƃ��Ȃ��쑤��b �����ʒu�ɏd�˂����Ă��邱�Ƃ����������B

�@a ���̎c���[�x��36cm �قǂł��������A������70cm �͂��������̂Ǝv���A���P�͂��̒ꂩ��15cm �Ă��Ǐォ��o�y���Ă���B

�@�y��̌^���͉��]���d�E���̏����ŁA���̓y��ɂ����ʂɏ�����������������悤�ȍ퍭���ώ@�����B

�@����ɑ��Ab

���͖��炩�ɏd�˂�Ӑ}�������č\�z����Ă���A���̒��a ���̒�ʂ���25cm �قǐʒu�ɐݒ肳��Ă���B

�@���̊W�́A��`�̓y�B�͂Ƃ��Ȃ��Ă��Ȃ����̂́A���̐��i�ɂ�����28 ���y�B�̖��ݓy��a ��b �̊W�ɗގ����A���Y�킹��ӎ��̓����Ă������Ƃ�z�N������B

�@���������̓y��́A�ȗ�������Ă͂��邪�A28b ���y�B�̓y��̕��l�ɔ��ɋ߂��\���������Ă���̂ł���B���������ʂɂ͍퍭���c����Ă���B

�@����������i��ڂ̓�����ɂ���ɂ��A���邱�Ƃ��C�ɂȂ肾���Ă���B����͂����̓y�B���A�Z�����a�̖��v��ɍ\�z����Ă��邱�Ƃ͊m�������A���̏�Ԃ̈����ꏊ�ɂȂ��\�z���Ă���̂��Ƃ����^��ł���B����������d�ˍ��킹�B

�@���āA�����Ɍ���Ă������A���̂悤�Ȗ��ɒ��ʂ����Ƃ��A�����ǂ̂悤�ɍl���Ă������A�Ƃ������z�̌��_�������ɖ��炩�ɂ��Ă������Ƃɂ���B

�@�N�����A�������Ōo�����Ă��邱�Ƃ����A�ǂ̓h���̔������V��̐Z�݂ȂǁA���ƂȂ����Ă��邤���ɂ���`��A�z���邱�Ƃ�����B�c���q�ł���A����͉_�̌`����̘A�z�ɑ�\����悤���A���̂悤�ɂ��ׂĂ̑O�G��I�Ȓm�����Ւf���A�܂�����ȏ�ԂŌ������ۑ�������グ�A����ƍs���Â܂������_�ł̌��ۑ��ƓΗ������Ȃ���A���_���ۗ������Ă����̂ł���B

�@�������O�҂̌��ۂ́A��҂̂悤�Ɏ������ۂ����̂ł͂Ȃ��A����Ύ����Ƃ����̕����S�ۂ̎��R�ȍL�����ǂɂ����Ď��ۂ��l�K�e�B�u�ɔ�r���Ă����̂ł���B

�@���̕��@�ɂ���āA���߂����Ă����v��ʌ��ۂ𒊏o���邱�Ƃ��ł��A���Ƃ��{�̖�肪��������Ȃ��Ƃ���͂̐��x�͒��������܂�̂ł���B

�@�������ĐS�ۑ��̌��ۑ��Ƃ��ĕ����яオ���Ă����̂��A��̓y�B���Z���ɕ��݂���Ă����\���͂܂������Ȃ��̂��Ƃ������ł���B

�@�m���Ɏ��a�����v���Ă���̍\�z�ł��邩�玞���͒i�K��ł���B�������A��������a ���y�B�̕��݂�ړI�Ƃ��Ă������Ƃ��z�肳��Ă���B����́A�y�B�\�z�������疄�v�����Ԃ͂��肾����Ă��Ȃ������A�Ƃ����킸���ȉ\������͂��܂�B

�@���������G�ɂȂ�̂ŁA���\�����Ȃ���ǂ��Ă��Ă��������������A�`�P�[�X�Ƃ����̂����������ꍇ�̒ʏ�̉��߂ł���B

A�P�[�X�@�Z���\�z ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Z���p�� ���@a���y�B�\�z�@���@b���y�B�\�z

B�P�[�X�@�Z���\�z ���@a���y�B�\�z�@���@b���y�B�\�z�@���@�Z���p��

C�P�[�X�@�Z���\�z ���@a���y�B�\�z�@���@�@�@�@�@�@�@�@�Z���p�� ���@b���y�B�\�z�@

�@�����Ŗ�莋����̂͂a�n�̏Z���������Ԓ��ɓy�B���������Ă��Ȃ����Ƃ������Ƃł��邪�A�S�ۑ��̌��ۑ��̖��ł��邩��A��E���Ȃ�����A�z�������܂������R�ɕ������Ă������Ƃɂ���B

�@�܂��A���P�������Ƃ���A���̓y�B���Ƃ݂邱�Ƃ͍l�Êw�I�ɂ͉��̎x����Ȃ��B���ׂĂ͂�������͂��܂邪�A�l���Ă��������͂a�n�ł���B

�@���̉Ƃɕ���d�˂Ă��邱�Ƃ��炷��A���R�Z�l�ł��������Ƃ��ސ�����Ă��邪�A����������̈�̂����u���邽�߂̓y�B���A�Z�����ǂ��@��L���A����艺������Ԃō\�z�B

�@���̒i�K�ł́A�Ñ�I�Ȉӎ��ɂ����ẮA��̂ɑ��āu���v�͒f�肳��Ă��Ȃ��������̂ƍl�����A�y����╚�P�͂Ȃ���Ă��Ȃ��B

�@�V���I�Ȃ��̂���݂���A���̑h���҂��Ԃ��o�Ĉ�̂̕��s�͐i�s����B

�@�ނ�̖ڂɂ�����̂͋��낵���ώ����Ă����r�B����͂܂��ɌÎ��L�A���{���I�ɂƂǂ߂�ꂽ�A��Õ����������̍��ŃC�U�i�M���̌����鐢�E�ł������͂��B�����ł��炭���̈ӎ������ǂ茩�邱�Ƃɂ���B

����̍��̐H�ו���H�ׂ��C�M�i�~�́A���łɃC�U�i�M�ƂƂ��Ɍ������E�֖߂��g�ł͂Ȃ����Ƃ�������

�@�H�ׂ邱�Ƃɂ��ẮA�×����Ղ�̌�ɂ����Ȃ��钼��m���邪�A����͍Ղ�̏�Ԃ�����퐶���֖߂�V���ł͂Ȃ��B�Â��̓i�����A�q�ƌ����A�_�Ɛl���Ƃ��ɐH���������Ƃň�̂ƂȂ�V�����̂������A���̋��H����s�ׂ������I�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B

�@�C�U�i�~�͂��łɉ���ˋi���������Ƃɂ��A���̍��̈���ƂȂ��Ă��܂��Ă����̂ł���B

��ڌ���ƁA�ł̒��ŃC�U�i�M�͒܋��̒[�̑��������������Ƃ���

�@���́A�����A��Ƃ��ɓ������⡂ɂȂ�Ƃ����̂ł��邩��A�����ŃC���[�W����Ă���̂͒|���̋��łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A�Ñ�̋��ɒ|���̋��͌�������Ȃ��̂ł���B�|���̋����m���Ă���̂́A�ꕶ����̌�E�ӊ��܂ők��Ȃ���Ȃ炸�A�ǂ������̉ӏ��̕`�ʂɂ́A�����Â�������p����Ă������ꂪ���~���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l������̂ł���B

�@���������|���̋��́A���h��̂��̂���ʌ��̎��\��Ղ��J��Ղ�����o�y���Ă���B

���ɂ����o���ꂽ�C�U�i�~�́A�^������A�v���킭�p

�@�܂��ɂ��̕`�ʂ́A���̂����s���Ă�����i���̂܂܂ł��邪�A���̏�Ԃ�살�炵�̏�ԂƂ���A��������₪�Ă͑�����̂Ȃ�������Ă���B

�@����́A���̂���͔|�A�������܂ꂽ�Ƃ����A���E�e�n�ɍL����������̉���(�n�C�k���F��)�^�̋N���_�b�̏�i�ł�����B

�@�Ȃ��A���̕���̑O�i�ɂ̓C�U�i�~���̐_�J�O�c�`�ނ��߂ɔM�ɋꂵ�݁A�q�f�����R�F���z�R�̐_�A������㦏ۏ������̐_�A��������R�P���y�̐_�ނ��A�w���쎮�x�́u���Ղ̏j���v�ł͉̐_�Ƃ̉��������t�]���A�C�U�i�~���̐_�̌�ɐ��_�A���A��A���R�P�݁A�S�������q�ł���̐_���\�ꂽ�Ȃ�A���̐_�͂Ђ��Ⴍ�ŁA���R�P�͐��ۂ������Ē��߂邱�Ƃ������Ă���B

�@���̑̓���������܂��Ƃ����_�b���A���E�e�n�ɕ��z���Ă���B����͎q�ނ��߂̐Ԃ�r�o���邱�Ƃɂ����̂ł��낤���A�����炱���A�̓A�C�k�����ɂ��݂���F�̂悤�ɁA�����̌n���֎p����邱�Ƃ̈Ӗ������݂��Ă���B

�@�����ɓo�ꂷ��y�̐_�̏��R�P�B����͏��t�Ƃ����Ñ�̐E���ɍ��߂�ꂽ�悤�ɁA�P�Ȃ�y�ł͂Ȃ��A�Ă����Ƃ��������_������킷�B

�@����͂܂��ɁA���琶�܂�邱�Ƃɂ��A�ɑς����鐫�i�������Ă��邱�ƂɂȂ邪�A���̋��߂�ꂽ�W�ɂ����āA�{�Z���̘F�ƂƂ��ɁA���Ė쉖�O�R��Ղ̂Ȃ��Ŗ��ɂ����A�Αg�̒��ɁA�Ȃ��F�����d�ɂ��Ă܂ł��y���ݒu����̂��A�Ƃ����^����A���̎w����������������Ă����悤�ȋC������B

�@�Ƃ����h���z�ݏo�����_�C�U�i�~�B����͒j���������܂݂�����A����������Βn��_�Ƃ��Ă̎p�����e����Ă���B

�@�����A����͏��ł���Ȃ���ٌn�̒j�������ݏo�����Ƃ��ł���s�v�c���B�ɏے������Ԃ�r�o���A�����A�Ă����ƍ����ɉ���������������ݏo�����Ƃ̂ł��鏗���B����͑��ꂻ�̂��̂̎p�ł�����A�_�Ƃ̐H����������B��̑��݂ł������悤�ɂ��v���Ă���B

�@���ƍ����̊W�́A�̐_�J�N�c�`���n�j���}�q���ƌ��������N���X�r�ނ��Ƃɂ�邪�A���̃��N���X�r�̓�����\�ƌK���A�܂��`����܍������܂��B

�@����炩��C���[�W����錴���̎p�́A���̕���́u�^������A�v���킭�v��ɐ�����A�����������r����̑�n�̌b�݂̏�i�ł͂Ȃ��������B

�@����͂���ɂÂ��B

�C�U�i�~���v�̂�����Ȃ��A���ɂ͑嗋�A���ɉ̗��A���ɍ����A�A�ɝ]���A���̎�Ɏᗋ�A�E�̎�ɓy���A���̑��ɖ��A�E�̑��ɕ����A���̗��_�������Ă���

�@���̕`�ʂ��A�|�̋��Ɠ������A���Ȃ�Â�����n���ɓ`�����Ă������҂̃C���[�W�ł͂Ȃ����ƍl����B

�@�ꕶ����̓y��ɂ͓y��̕��l�ɓo�ꂷ�郂�`�[�t����������Ă��邪�A�Ȃ��ł��Q�����`�̕��l�ɂ͎��ƂȂ肤��^���̋����C���[�W�����߂��Ă��邱�Ƃ́A�N���ے�͂��Ȃ��ł��낤�B

�@���̕��l�͓y��ɂ��p�ɂɗp�����Ă���A��i�̎ʐ^�Ɏ��������̂ɂ��F�߂���B���̏ꍇ�Q�����͒P�Ȃ镶�l�\����̃A�N�Z���g�Ƃ��Ĕz�u����Ă͂��Ȃ��B

�@�l�Ԃ̋@�\����Ď��I�Ɋe���֔z�u����Ă���A�����ɂ���́w�Î��L�x�̕`�ʂ̂悤�Ȕz�u�������Ă���B

�@�����ŁA�Q�����ɂ͂ǂ̂悤�ȃC���[�W�����݂��Ă���̂��Ƃ������Ƃ����ɂȂ��Ă���B

�@�����̌ꌹ�I�Ȑ��藧���̂Ȃ�����A�Ñ�̐l�X�̐������������������Ƃ��锒��Î��̌����ɂ��ƂÂ��ƁA��̕`�ʂɓo�ꂷ�闋�̎��`�́A�������̎���́w���������x�����p����]�̌`�ɏۂ�A�V�n���p�̋C�����G��āA��������̂ł���Ƃ���B

�����̌����ƕ���{�o�y���l�|

�@�@

�y��(�Q�n��������Տo�y)�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�y��(��茧���q�o�y)

�@�@�@�@�@�@�@�@�y��(��茧���q�o�y)

�@����ɓd�͉J�Ɛ\�Ƃɂ��������A�\�͓d���̑���`�B�\�͂��̓d���ŁA�V�_�̌����p�ƍl�����Ă����Ƃ��A�_�̌Â����`�ł���Ƃ���B

�@�܂��ɁA����A�ꕶ����ł���u��v�͓K�ł͂Ȃ��̂ł����ł͑M���ɉ��߂邪�A������Ƃ��Ȃ��A��n���Ƃǂ납�������͐_�̌��t�ɑ��Ȃ�Ȃ��������Ƃł��낤�B

�@�l�������錾�t���A�{���_�̌[����`������̂Ƃ��Ċ�������Ă������Ƃ���A�_��̏�����u�`�\���v�Ƃ������t���A�_���̂��̂̌��t�Ȃ̂ł���B

�@��i�ɋ������Ñ�̏|�̕��l���A�����������Ƃ��猩��A�������㉺���鋘���̌��E��z�������ɐ_���̂��̂�`���A���̈̑�Ȃ�_�Ђ������Ė����ǂ���Ƃ���ӏ��ł��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B

�@����������ČÑ㒆���v�z�̉e���Ƃ��āA���ׂĂ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�������������̌����̎��`���A���̂�p���ʂ����ی`����͂��߂��Ă��邱�Ƃ́A���������Ƃ��Ă̋K���͂���݁A���̂��̎��̂̈Ӗ��̍L���肪����Ă���B�ގ����������E��ۗL����Ȃ��ł́AXbar���_�̑f�ނƂȂ肤��悤�ȕ��Օ��@�I�ȗv�f�������Ƃ��w�E�ł���B

�@��茧���q�o�y�̓y��A�����ɂ��q���h���ʒu�ɉA�z�I�ȗ��ݍ����Q���`����A����r�ɂ��������̉Q���F�߂���B

�@����̍��Ɍ������A�����ւƂǂ܂�҂́A�v������ϐ߂���p���Ƃ����A���������_�̈���Ƃ��Ă̌`�Ԃ��Ȃ����̂��B

�@���ꂪ�����̒m�邱�Ƃ̂ł���A�����Ƃ��Â��i�K�̎��̃C���[�W�ł��邪�A���܂܂Ō��Ă����悤�ɁA���̂Ȃ��ɂ͊m���ɓꕶ����܂ł����̂ڂ肦��v�f�������B�ꂵ�Ă���B

�@���̎��ɒ��ʂ�����A����4b ���Z���Ղ�32 ���y�B�̊Ԃɑ��݂��Ă����Ƃ���Ȃ�A���̎c���ꂽ�҂����̎��̂��܂悢�̂Ȃ��ł́A���P���A�y������A�Ȃ���Ă͂��Ȃ������͂��ł���B

�@������������ƔF�����邱�Ƃɂ���̂Ƃ̌��ʂ́A�v�݂����A��̂��������A�l�̍��i�������B�ꂷ��i�K�B���̎��_�ŏZ���̔p����Ƃ��Ȃ������̏�Ԃ����肾���ꂽ�Ƃ��Ă��A���̌��ۗ����ɕs�s���͂Ȃ��B

�@��̂a�Ƃa�P�[�X�̈Ⴂ�́A�Z�����A�O�҂��q���Ƃ��Čp�����Ďg����ꍇ�ƁA��҂��������̏ꍇ�̂ݎg�p����邱�Ƃ�z�肵�����̂����A����ɂ͎��̂��Ƃ��w�i�ɂ���B

�@�A�C�k�����ɂ͘F���p������V���Ɏ����߂Â��Ə����ȏ��������ĂĈڂ�Z�݁A����Ŗ��������Ɗ�����̉ƍ��ƂƂ��ɉƂ��Ă����K���������Ƃ����B���͉Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ����炠�̐��֎����Ă�������Ƃ��A�߂�Ȃ��悤�ɂ���Ƃ�������̂ł��邪�A����ɋ߂��ӎ����������Ƃ���Ȃ�A����Z���̍\�����̂Ȃ��ŁA��Ƃ̌p������L����҂݂̂��Ƃ̔p��ƊW���Ă��邱�Ƃ��z�肳��邩��ł���B

�@�c����Ԃ��������Ƃ������Ȃ����A4a ���Z���Փ�������сA��ɏq�ׂ�5 ���Z���Փ����̕Ǐ�ɕ�����̓y�B�l�̍��ՁA�Ȃ��ł�����5 ���̎���͖{�Z���Ղɏd�Ȃ鎖��ɋߎ������l���������A���ӂ����B

�@���܂ł̎�������Ă����ƁA

�@�@�E���P���Ƃ��Ȃ����̂ƁA�Ƃ��Ȃ�Ȃ��y�B�B

�@�@�E�P�Ƃ̓y�킪�A�����Ė��݂������̂ƁA���ʂ́@�@�@���́B����ɂ���炪�A�Z�����ɖ��݂����ꍇ�@�@�@�@�ƁA�ˊO�̂��́B

�@�@�E�\���Ƃ��āA�Z�����Ƃ��Ȃ����̂ƁA�����łȁ@�@�@�����́B

�@�����ɁA�P�ƂƓY�킹��悤�ȏ�Ԃ�����o����A���ۂ͂܂��܂����G�����ɂ߂�B

�@�����A��������̂́A���̉��]���d����`�E�����Ɏ��̂�����ɑ��镡�G�Ȉӎ������ݏo����Ă������ƁB�����āA�Z�������ݓy��ȊO�ɉ�����̓I�Ȍ��ۂ������Ȃ��O�����ɂ����A����ւÂ����G�Ȉӎ����E���A�y�핶�l�Ƃ��ĕ`�o����Ă��邱�Ƃł���B

�߂� |

�g�b�v�� |

���� |

| �@���M�E�ҏW �@�@�@�@�@�@�@�����s���y������ �@�@�@�@�@�@�@�@�w�|���@���c�S�� �@����@�@�@�@2005�N3�� |

|

| ���j�ǖ{ �y�����ҁz �����̍]�ˎ���̖��傪�����c�����u���L�v�� �u��p���v���č\�����A�����̎�@�������Ď��� �����O���`���o�����ǖ{�B |

|

| ���� �������̔N���s���� |

|

| �w�|�������� �������ߒ��̔��z�̋O�Ղ��Љ |

|

| �{�݈ē��� | �C���^�[�l�b�g �������� |

copyright©2018 Museum Kiyose all rights reserved. |

|