�Ԃƍ��̃g���b�N

�@��������������̂͐����ł���B�������A���̏�ɂ͌��ۂɂ��Ă̋����͈�Ђ��܂܂�Ă��Ȃ��B����Ƃ���A����͔��f����Ҏ��g�̂Ȃ��Ő��ݏo����鋕���ł���B

�@���̐߂́A���̂��Ƃ�[�����ɍ��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ۂ́A�p����4a ���Z���Ղɒz���ꂽ34 ���y�B�ƁA���̏Z���Ր����O���[�g�����قǂ̈ʒu���猟�o���ꂽ33 ���y�B�Ɍ�����B�����ł͂܂��A�O�҂�34 ���y�B�̊m�F���猩�Ă������Ƃɂ���B

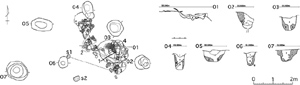

34���y�B

34���y�B

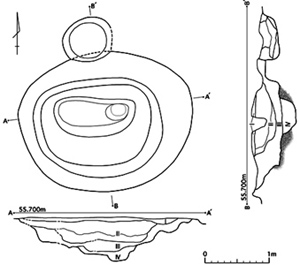

�@���̓y�B�́A���܂܂łɔ�������Ă���y�B��Ƃ͌`�Ԃ��Ⴆ�Ă����B�a�ꃁ�[�g���\�Z���`�A�[���͎l�\���Z���`�A�ꂪ����ȁA����ǂ��Ɍ@��ꂽ�y�B�ł���B

�@�@�艺���́A��������ɂ��肢���Ă����̂ł��邪�A���炭���đ����Œ������Ă������̂��Ƃ֍���������ė����B

�u���̓y�B�͐[�����ł��ˁB���֍s������ׂ��ȒY�Ɛ���������o�Ă��Ă��A�ǂ����܂��傤�v

�@���x��Č��ɍs���ƁA�������Ȃ�̐[���܂Ō@�艺���Ă���炵���B��������́A�������ɂȂ蔼�g��y�B�̒��ɓ���Č@�艺���Ă���̂����A����������Α����瓪������B

�u�����@������ł����ǂˁA���̍�������Y������ɂȂ��āA���Ȃ�o�Ă���悤�ɂȂ�����ł����ˁA������ȂɁv

�@�|����T���o���ĉ��̓y�w�Ɏh������Ă݂�ƁA�܂�ׂ�Ȃ��R�c�R�c�Ɠ�����B�I�ɂ́A�قƂ�ǂɐԕς��ώ@����A��M�Ŋ���Ă�����̂������B

�u��������A�����ł�������̎����}�Ǝʐ^���B��܂�����A�ł��邾�����o���Ă��ꂢ�ɂ��Ă��������B

�@���ꂩ��A���܂荞��ł���y�̏�Ԃ��L�^���܂�����A��ɓy�w�f�ʂ𐂒��ɍ���Ă����Ƃɂ������Ă��������B���Ⴀ���肢���܂��v

�@���炭��Ƃ̎ז��ɂȂ�Ȃ��ʒu�ɍ��荞�݁A���l����B�l�������炵�Ă��邤���ɁA

�u�����A������Ƃ��߂�Ȃ����v

�@���邱�Ƃ��m�F���Ă��Ȃ��������Ƃ��v�������A���g������B

�u����ς肻�����I�v

�@�����Ŋm�F�����������̂͑��ǂ̏�Ԃł���B�o�y���Ă����I�̏�Ԃ���A�����悻�͂����Ŕ�M���Ă��Ȃ����Ƃ͐��������Ă������A���ꂾ���̒Y�����Ɣ�M�I������Ȃ��瑤�ǂ̃��[���ɏēy�����ώ@����Ȃ��B

�u�Y�������I���������玝������ł���v

�@���̌�A�}���Ǝʐ^�B�e���I���A�I�����グ�A����Ɍ@�艺���֓������B

�@�����Ԃ��āA�Ăэ������Ăтɗ����B

�u�ꂪ������܂����v

�@�����@�肷���Ȃ��悤�ɂƎw�����Ă���̂ŁA�킸���Ɍ��ꂽ�������͂��A�����m�点�ɗ��Ă��ꂽ�̂ł���B

�u�L���A����͂�����Ԃ��B��������J����ł����A��������͐\����Ȃ����������܂��̂Łv

�@��������ɐ��������̂́A���̂��Ƃ��B

�@���܂ł̒����œy���@��H����A���Ɏc���ꂽ���Ղ���ǂ��Ă����B�����ł͗\�z�ǂ���A�Y�������@�퍭�̒��ɓ��荞�݁A��i�̎ʐ^�Ɍ���悤�ɁA���[���̉����F�ƒY�����̍��̑Δ�Ƃ��āA��������Ƃ��ꂪ�m�F�ł���B

�@���w���I�̋L�^�Ǝ��グ���I���A���̌@��o���ɓ���B���g����肾���Ă̏d�J���̂��A�ŁA���ʂɂ͒����҂̓��ݐՂ͈�Ȃ��A�����Ԃ��Ԃ͗ǂ��B

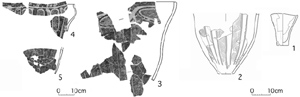

�@�A�������˂������ɂ�茊�̏d�Ȃ镔���͑������A���܁A��i�ʐ^���̂P�̂悤�ɁA�a��Z���`�l�~���قǂ̐[�����荞�_��H��̎��ɑ������镔���̍��Ղ��͂�����Ɗm�F�ł���B

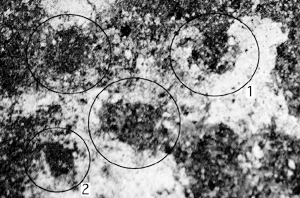

�@���̂ق��A���荞��������B����͂Q�̂悤�Ɋp���肪�F�߂��A���p�ł͂Ȃ��A�ؐ��̖_�̐�[���O���������藎�Ƃ������̂̂悤�Ɍ��Ƃ��B

�@�ォ�炢�����̌���|���Œ��Ӑ[���@��o�����̂ł��邪�A���̂��ƂɊԈႢ�͂Ȃ������B

�@���āA�@�퍭�ɓ��荞�Y�����B����́A���̓y�B���@���Ă����ɒY�������I�������ꂽ���Ƃ���Ă���B���̂��Ƃ͂܂��A�y�B�\�z�̖ړI���A��ʂ̒Y�����Ɣ�M�I�̓����I�ȓ��ꍞ�݂ł��������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�@���̏�Ԃ�����ƁA���ꂩ�璆�ʂ̒Y���������ʂɊ܂܂��w�܂�(�O�œy�w�f�ʐ}���E�D�F����)�A���͂Ƀ��[�����̓y���͐ς��Ă��邪�A����͓y�B�\�z���̌@��グ�y�̗����ƍl������B

�@���̓y���A�Y�����̑w�����荞��œy�B�����܂Ői�����Ă��Ȃ����Ƃ���A�Y�����ƁA����ɍ��������I�͈ꎞ���ɖ��ߍ��܂ꂽ�\���������B

�@�Y�����̑w�͖��v�y�S�̂̎O���̈���߂邪�A�Y�����̑w�̂Ȃ��Ɍ`���Ƃǂ߂���̂��܂܂�A���������͏����Y�I�Ȃ��̂����Ȃ�̗ʍ������Ă������Ƃ����������B

�@�����������画�f�����̂́A�y���ɂ��Y�����̈��k�ŁA���Ƃ͒Y�������I�݂̂œy�B�S�̂��[�����Ă������̂Ǝv����B�Ȃ��A���ɂ������̃s�b�g�����o����Ă��邪�A�����ɂ��Y���������荞��ł���A�\�����̍��Ղ̉\���͒Ⴂ�B

�@�Ȃ��A���]���d�E���̔j�Ђ����Џo�y���Ă��邪�A���������w����̌��o�ŁA�{�y�B�ɂƂ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��B

�@�ȏオ�����ł��邪�A�I�̑��ʂ͓�\��L���O�����A�Y�����͐���ŒY�U���U�قǂ͂������悤�Ɏv���邪�A���ꂪ�Ȃ��y�B���\�z���A�I�ƂƂ��ɓ��ꍞ�܂�Ă���̂ł��낤���H

�@���̂Ƃ��z���`���Ă����̂͋M�l�̖�������ł���B

�V���s�ɏ��݂���ՍϏ@���S���h�̋��P�R���ёT���A���̊ǎ呼�E�ɂ������Ă̖����@�ł���B�G�B���@�艡�Ɍ����݂��A��̂�ۑ����邽�߂Ɏ��֑͂�ʂ̒Y���l�ߍ��܂�Ă���̂ł���B

�@���Ƃ������ƂŁA��i��`�ʂ��Ă݂͂����̂́A���P���Ƃ��Ȃ��y�B���ŁA�Y�������m�F����Ă��Ȃ��ȏ�A���̍l�����͖A���̂��Ƃ��ɏ�������A�Ӗ��̂킩��ʂ܂܂ɐ������o�߂����B

�@�������I�Ղɓ���A����₱���ƋC���킵����Ƃ��Ă���Ƃ���֓c���N������ė����B

�u�����܂��A������ƌ��Ă���܂��B��\�̗֊s���悭���߂Ȃ���ł��v

�@�ނ��͂����Ă����̂́A4b �Z���Ր����̑�`��33 ���y�B�B

�@�֊s���Ƃ炦����߁A�l���ɍa�����Ēf�ʂŌ���߂悤�Ƃ����̂ł��邪�A����ł����ǂ͂ł��Ȃ��炵���B

�@��ʂ̏�Ԃ��Ԃ��Ɋώ@����B��Ղ̃��[���ʂ͏o�Ă���̂�����Ԃ����������B���R�̏�Ԃł͎���C���܂݉��₩�ł���͂��Ȃ̂ɁA�������A�d�����ă{�\�{�\�Ƃ��������B

�@����ڂ��A�y�w�ʂ��ώ@����ƁA�����ɂ͈Ê��F�y�ɑ�ʂ̍d���������[���u���b�N���������Ă���B���̏�̑w�͉��قǂɂ͑����͂Ȃ����A����ɂ����[���u���b�N�������Y��������܂܂�Ă���B

�@�c���N�̔Y�ނ̂���������ʂ��ƂŁA���w����Ղ̃��[���֑Q�����Ă��邽�߁A�֊s�̌��o�����ɍ���Ȃ̂��B

�@��ʂ�̊ώ@���I���A��\���őS�̂����n���Ȃ���c���N�֏�����b���o���B

�u����͏ēy����肾�v

�u�����A�ēy�͖����ł���v

�u�����ȂA�������Ƃ����ȂB

�@�Ǒ̑S�̂��A�������ă{�\�{�\�ƍd�����Ă��邪�A���̏�Ԃ͊Ԑڔ�M���B���[���́A���ډ̂����镔���͏ēy�����邪�A����������[���Ȃ�ƔM�������`���A�����Ă��̏�Ԃ��o������B���̏�Ԃ͂��ꂾ�B

�@���������Ȃ��̂́A�Ȃ��ēy�������B���ꂾ���̋K�͂̔R�ĂƂ������ƂɂȂ�ƒ��S���ł͐�x�͒����Ă����͂��B���������ꂾ���ł͂Ȃ��A�R���������K�v�������͂������A�y�w�f�ʂŌ��Ă��A�Ȃ����v�y���ɑ��ʂ̒Y�������c����Ă��Ȃ��v

�u�~���o�����H�v

�u���ꂪ�����Ƃ����ۂ̗��ɂ��Ȃ��B

�@�����z���o���Ȃ����A�ق�ʂ̈�\���c�c�v

�u�����A34 ���I�v

�u�����ʼn����s��ꂽ���͂킩��Ȃ��B�������A���܂ł̖�O�F�̎���ł͖쉖�O����Ղ�10 �E11 ���y�B�̂悤�ɁA�R�Ă��I���t�����̂��낤�B������l�����34 ���y�B�Ƃ̊W������Ă���B

�@�I����M��ړI�Ƃ��Ă������ɂ������͂��A�����ł��I�ƍ����肯�̂Ȃ��Y�͏���ɂ������ƍl�����邪�A�����34 ���֎����Ă����t�]���ĉ��ɓ���B���̏�Ԃ̌`���ɕs���͖����B

�@�Y�����̍��́A�������ė����ł��邪�A�ł͐Ԃ́H

�@��̓y�B�̊W���Ƃ����Ă��A���R����ׂ��ēy����������Ȃ��B�ƂȂ�ΔR�Ă̎�ړI���ǂ����͕s�������A�ԐF�̓y�̎擾���ړI�̈ꕔ�ƍl�����Ă���B

�@�Ñ�ɂ́A�����ɂ������āA�܂��ԂƂ����F�����o�����Ƃ���͂��߂���قǂɂ��ꂪ�d�v������Ă��邪�A�ꕶ����ł����Ă��A1 ���Z���Ղ���o�y�����ԍʓy��̂悤�ɐ���������킷���߂Ɋ�ɓh������̂̂ق��A�A�C�k�̓y����̂悤�ɐԂ�~���l�߂Ĉ�̂𑒂邱�Ƃ��s���Ă�����������Ȃ��v

�@���l�Ɏg����Ԃ����A���̎��͂����߂邽�߂ɍ��𑒂邪���Ƃ��ɉB�������̂��c�c

�@���t�ɂ��Ȃ��������̌��t�������āA�z���͒��_�ɒB�������A���̑ǂł́A��������Ƃ��̈�\���ēy�̑~�����ŗ֊s��s���Ăɂ������Ƃ����ʂ����Ƃ��ł����B

�@

�Ō�̓y�B

�@�܌����㔼�ɓ���A��Ƃ͂��悢�揬�K�͂Ȉ�\�̈�Ē����̒i�K�ւƂ͂����Ă����B

�@1 ���Z���Ֆk��������č\�z����Ă���27 ���y�B�́A�a��E�l���[�g���قǂ̏��G����̉~�`�y�B�ł��������A�Z���Ղ̉��ɍ\�z����Ă����Ԃ����ӂ���A4a ���Z���Փ����ɏd�Ȃ�y�B�ƂƂ��ɁA�p�₵���Z���ՂƉ��炩�̊W�������đ��݂��Ă������Ƃ����@���ꂽ�B

�@�����ł͖��v�y�������M�I�ɍ�����A�y��̂ق��Ő��Ε��E���Ƃ������Ί�ނ��o�y���Ă������A1 ���Z���Ֆ��P�Ɠ��`�Ԃ̓y���(����{�̍��[)�̏o�y�����ӂ��ꂽ�B

27���y�B�o�y�╨

�@4a ���Z���Փ쓌���ɗאڂ���2 ���W�A����ѓ��������̂ݒP�ƂŌ��o���ꂽ3 ���W�́A�Ƃ��Ɍa�Z�\�Z���`�قǂ̌@���݂ɔ�M�I�����o���ꂽ���A�o���Ƃ��ǖʂɏēy���̍��Ղ͔F�߂�ꂸ�A�쉖�O����Ղ̎���Ɠ������I���ߓI�Ȑ��i���z�肳�ꂽ�B

�@����ɒ�������[����A������P�ƂŌ��o���ꂽ35 ���y�B�B���̈�\�͓�E�܃��[�g���Ă��ǂ̉~�`�̓y�B�ł��邪�A���̑唼���j��A�c�������������̏\�Z���`�ɖ����Ȃ��͈͂ł��������߂ɏڍׂ�m��܂łɂ͂�����Ȃ������B�Ȃ��A�y��̍וЂ͐��_�o�y���Ă���B

�@�������āA�����̈�\�̒����͏I�����A�c���Ƃ����31 ���y�B�ƁA���̓����̈╨����ʏo�y���Ă������݂̂ƂȂ����B

�@31 ���ɂ͂������͓̂c���A����B

�@��\�m�F�̒i�K�ŁA�Ê��F�y�̍L���肪���a��E�܃��[�g���قǂ̉~�`���Ȃ��A���Ȃ�̓y��Ђ����o����Ă����B

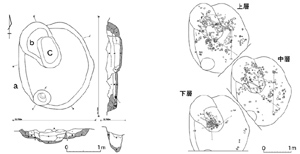

�@���v�y��w�ƒ��w�̓�i�K�ŁA�╨�o�y��Ԃ̐}�ʂ��쐬���A�@�艺���͍Ō�̉��w�̏o�y�╨�ƂƂ��ɏ��ʂ̌��o�i�K�ɍ����������Ă���B

�@�╨�͂����܂ŕ��ʓI�ɏo�y���Ă����̂ł��邪�A�k���̏��ʂɒi���������Ă���A�x���g�̓y�w�ʂ��ڍׂɊώ@���Ă����Ɩk���ɖ��v�ƌ@��Ԃ�������Ԃ����̏��`�ȓy�B�̐荇���Ă��邱�Ƃ����������B

�@����ɏ��ʂ��@��o���Ă����ƁA��쐼�̋��Ɍa�\�Z���`�̃s�b�g�̑��݂��Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B

�@��\�̉��œc���N�Ƙb���Ȃ�������Ă����ƁA�ŏ��Ɍ@��ꂽ�̂͂��Ƃ����O�����Ȃ����G����̓y�B�B

�@���̂��ɂ͓�쐼�Ƀs�b�g�����݂��Ă��邪�A���̂��Ƃ͒�����k�[��25 ���y�B�̒������Ɍ������Ă����A�s�b�g���Ƃ��Ȃ��y�B�ɁA�܂��V���Ȏ��Ⴊ����������ƂɂȂ�B���P���Ƃ��Ȃ��悤�Ȓ��ȉ~�̓y�B�͂Ƃ������A�G������Ă�����~�`�̓y�B�ɂ́A14 ���E24 ���E26 ���A�����Ă���31 ���A���ׂĂɂ��������s�b�g���Ƃ��Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�s�b�g�͏��ʂɌ��o����邽�߁A�����菇�̖�肩��y�B�\�z���Ɍ@���Ă���̂��m�͓����Ă��Ȃ��B�������A���ɂ͊m���ɖ��v��Ƀs�b�g�̗֊s�̑��݂��Ă����Ԃ��ώ@����Ă���B

�@����ɂ͓�̍l�������ł��邱�Ƃ����łɏq�ׂĂ��邪�A�����ł�����x�m�F���Ă����B

�E�y�B���v��Ɍ@�킳�ꂽ�B

�E�y�B�\�z���Ɍ@�킵�A����̂��̂𗧂Ă��܂ܖ��߂��A���邢�͖��܂����B

�@�ʏ�ł���ΑO�҂Ƃ��āA�y�B�Ƃ̊W�͊Ȃ��̂ƌ���ł��낤���A���͂�l�Ⴗ�ׂĂ̓y�B�́A�������ݒ�ʒu���쑤�ɑ��݂��邱�ƂɂȂ�A���̌��ۂɌ���v���������Ă���ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ƂȂ�ƁA�Ƃ�ׂ��l�����͌�҂ł���B���̂��Ƃɕt�т�����́A�y�B�����R���v���A�l�ז��v���ł��邪�A�����̏ꍇ�͊e�y�w�Ƀ��[���u���b�N���������Ă���A���܂łɌ��o����Ă����Ƃ��Ă̐��i�����ȉ~�`���Ă�����y�B�̖��v��ԁA�܂�@���Ă����ɖ��߂��Ԃɋ߂��l���������Ă���B

�@���̂��Ƃ����ł����Ƃ���Ȃ�A��W�I�Ȃ��̂��Ƃ��Ȃ�����ȕ�B�`��(�W���摼)�Ƃ��Č��邱�Ƃ��\�ɂȂ邪�A�����ɂ�����̌��ۗ����̕������c���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����̓��[���u���b�N�����݂��Ă��邩��Ƃ����āA���ߖ߂����p�����Ă��邩�́A�킩��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@�C��ɂ���邪�A���T�Ԃ��琔�����ł���A�@��グ���y�̓u���b�N����ێ����Ă�����̂Ǝv���A���̎和���Љ��������o�����߂̒��ł��������Ƃ��l�����Ă���B

�@����́A����Z���Ԃ̈ێ����I�����i�K�ŁA�����������܂܂̏�Ԃŕ�������A���R���v�Ȃ����l�ז��v���Ă��邱�Ƃł��邪�A����ɂ����ۗ����ɕs�s���͂Ȃ��B

�@���ׂĂ̌��ۂ��W������A�ɂ܂�z���̉ʂĂɁA�q�̊��Ԃ��Z�����Ɉ��u����ĉ߂�����̂ƁA�������ł�����߂�����̂̈Ⴂ������Ă���B

�@���āA���̃s�b�g���Ƃ��Ȃ����y�B���v��ɁA���y�B���\�z����A����ɂ��̖��v��ɂ��y�B���d�˂����Ă���B

�@���̂��Ƃ��̓�̓y�B�́A���炩�ɍ��܂Ō��Ă������P���Ƃ��Ȃ��y�B�̂悤�Ȍ`�Ԃ����Ă���B�����قȂ�̂͂��͈̖̔͂��v�y����A���]���d�E������̂Ƃ���╨�Q�����o����Ă���̂ł���B

�@�����Ɉ╨�Q�̂����������Ă���B

�@�╨�ɕ��ʓI�Ȃ܂Ƃ܂�̌�����̂́A���y�B�̂݁B�������A���̕����͂����Ƃ��[���@���Ă���A�����i�K�ł̐ڍ����ʂ��炵�Ă��A���y�B�O�̏�ʂ̏o�y�╨�ڍ��W�����y�킪���o���Ă���B

�@���̏�Ԃ́A�{�������̉~�`�y�B���̖��v�y���ɑ��݂����╨���A�������y�B�ƌ@�������Ԃ��A���ߖ߂������Ō`�����ꂽ�Ƃ݂ĊԈႢ�͂Ȃ��낤�B

�@�����Ɍ����镜���`�́A�~�`�y�B�ɂ͏Z���Ֆ��v�y�̂悤�Ȉ╨�Q���Ƃ��Ȃ����A�ȉ~�`�̓y�B�ɂ͂Ƃ��Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ������ە����ł��邪�A���������ɑ�����֊g�債�Ă����B����͎��ᐔ�̑召�ł���B

�@�ȉ~�`�̓y�B�ɂ́A

�E�╨���Ƃ��Ȃ�Ȃ� �� �P�Ƃ̕��P���Ƃ��Ȃ� ���P�Ƃ̑Ő��Ε����Ƃ��Ȃ�

�@���G����~�`�y�B

�E�╨�Q���Ƃ��Ȃ� �� �╨���Ƃ��Ȃ�Ȃ�

�@�������Ĕ�r���Ă݂�ƁA�������ɑO�҂̕��ɂ͌Ƃ��Ă̖����̏�Ԃ�������������B����ɑ��Č�҂ɂ́A�ł͂��邪�Z�����p���╨�̉����I�Ȑ��i�����e����A��Ƃ����I��������Ԃ���͊u�����Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�@���̌��ۂ���^�������ʂ��Ă����ɂ́A�܂��قlj������E�����A���Ȃ��������ł́A����܂ł̐������̎�����@����Ƃ���A�ȉ~�`�y�B�����G����̉~�`�y�B�֓Y�킹��Ӑ}�̂��������Ƃ����͌�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@

�j�ꂽ�Z���Ղ̘F

�@�O�߂Ō��Ă���31

���y�B���瓌�֎����[�g���̒n�_�ɁA���������̈�\�m�F���ɑ�ʂ̈╨���o�y���Ă�����悪�������B

�@�������J�n����ƁA��k�ɑ���ߑ�ȍ~�Ɍ@��ꂽ��a�ɗאڂ��Ă��邽�߁A�����֎�X���Ă��邤���ɁA���������ɕ���k��a�ŁA���ʂ͂��łɔj������A�c�����m�F���ꂽ�̂͘F�̓����Ƃ������̃s�b�g�݂̂ł������B

�@�����y����菜���ƁA��`�ȓy��Ђ������ɓ��荞��ł��镔���������A�k���ɂ��I���m�F���ꂽ�B����Ɍ@��L���Ă����ƁA�����Ɉ͂܂��悤�ɖ����̏��`�y�킪���|��ďo�y�B������������͏ēy�����o���ꂽ�B

�@���̏ēy�̑��݂���A�F�ł��邱�Ƃ͂����ɗ\�z�ł������A���`�y��̑��݂����Ƃ���ɉf�����B

�@����͝����ɂ����̂��A�Ƃ��v�������A���̕����̓y���͂������肵�Ă��āA���ǂȂ�ɏ��鐂���ɗ��y��Ђ��A���̏��`�y���荂���ʒu�Ō��`��ۂ��Ă���̂ŁA�����̉e�����Ă��Ȃ����Ƃ��m��ꂽ�B

�@�����͈͂��L����ƁA�����̉e�����Ă���╨�Q�����o����A���̂Ȃ��ɉԛ���̐ΎM�Ђ���_�܂܂�Ă����B

�@��������芪���ʒu����A���{�̃s�b�g�����o�����ɂ���сA���̏�Ԃ��Z���Ղ̍��ՂɊԈႢ�Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@�s�b�g�͏Z���ɂƂ��Ȃ����Ɣ��f���ꂽ���A������07 �͘F����̋����ƋK�͂��炵�Ď和�Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��ł��낤�B

�@�������ʒu�̊�_�Ƃ��ėސ����Ă����ƁA05 ���A07 �Ɩk���ɑ��݂��Ă����͂��̎和�ɂ킽�钆�ԓ_�̗����֓����ꂽ�x���Ƃ����\�������サ�Ă���B

�@04 �\06 ���Ȃ����C���̕����ƊԊu���A����05 �\07 �ƈ�v���Ă��邱�Ƃ���A�����炭�和07 �Ɋ|����ꂽ���̉�������06 �A�܂��m�F�͂���Ă��Ȃ����A�������k���̎和�Ɋ|����ꂽ���؉�������04 �ł������悤�Ɏv����B

�@���ɘF�ł��邪�A���ɐ����ɓ��ꍞ�܂ꂽ�j�Ђ��A��̂̓y��ł��邱�Ƃ������i�K�Ŕ��������B

�@�����̑唼�̔j�Ђ���}�S�A���쑤���T�ł���B���]���d�E�������̓y��ł��邪�A���̂ق��ɖk���������I�����o����Ă��邱�Ƃ���A�F�`�Ԃ͓y��ИF�ɐΑg�݂p�����`�Ԃ��Ƃ��Ă����炵���B

�@���̍\���̘F�́A���̒������_���炳���̂ڂ邱�Ǝ��N�O�ɒ��������A�쉖�O�R���2 ���Z���Ղ̘F�Ɠ����`�ԂŁA�����ł͓��ڂ̔����ł���B

�@�F���ɉ�����閳���̓y��̈Ӗ��̉����ʂ܂܂ɁA�F�̒����͏㕔�̈╨�̎������I���A���グ�̒i�K�ɂ͂������B

�@���`�y���T�d�Ɏ��グ��ƁA���������瓷���㔼�̕����ɁA�O���̈�Ɠ�`�l�Z���`�̌����ӏ��̂��邱�ƂɋC�t���A�����ƌ��ɖ߂��ď�Ԃ��ċᖡ����B

�@�����ӏ��͏o�y�ʒu�œ����̉��ɂ����镔���B

�@�Ăю��グ�A���x�͂���ɗאڂ���F���̓y��Ђ̉������@��o���Ȃ���ώ@�B

�u�����̉e���͂Ȃ��I�Ƃ���ƁA��������j�������y�����ꍞ�̂��v

�@�ߐ���ߑ�̔_�ƐՂ�����ƁA�̂̉��ɖ��ߍ��܂ꂽ�A�ԕ��ƌĂ��튊���̑��P��A�剱������B���̒����瓔���M�⒃�q�E���Ȃǂ����X�ɂ��ďo�y���邪�A���i���킩��ʂ܂܂ɒM���炻��炪�o�Ă����̂Ŋ����Ɗ��Ⴂ�������Ƃ�����B

�@���̏ꍇ�A�s��ȏꏊ���A���̎������ʂĂ����Ƃɂ�蔢�⒃�q�����Ĕp�₳���邱�Ƃɂ��A���Ēʏ�̏�Ԃ֖߂����Ƃ��Ӑ}����Ă���B

�@���邢�͘F�̔p��ɂƂ��Ȃ��A�����ŏd�v�ɂȂ�̂͏ēy���c����Ă��邱�Ƃł��邪�A���̏�Ԃ͂���Ӗ��ŘF���p�����ꂸ�ɂ���������ďI�����Ă��邱�Ƃ�\�z�����A���`�Ŗ����Ƃ����y��̌`���I�ȓ��ِ��Ƒ��܂��āA����ɑ���ł��������y��̋���Ƃ����z�������ݏo����Ă���B

�@����Ɋm��ł��ʈӖ����[�܂�Ȃ���A��Ƃ͈╨�̎��グ���������A�F��ֈڂ����B

�@�s�v�c�Ȃ��ƂɘF���̂̌@���݂͌a��E�O���[�g���O��Ȃ̂ł��邪�A���̖k�����ɂ�����ʒu�Ɏl�\�Z���`�̊Ԋu�������Ē����Z�\�Z���`�A����\�Z���`�̍a�����s���Đ݂����Ă���B

�@�l������̂́A�F���Ɏg���y��Ђ̍����̒��߂ƌŒ�B���ꂪ�����Ƃ���Ȃ�A�a�̌����Ȃ���Ɩk�̓�ӂɂ͐Αg�݂����݂��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������ۂ͂��ꂾ���ɂƂǂ߂��Ă͂��Ȃ��B�ēy�́A�����ł͍a�����z���đ͐ς��Ă���̂ł���B

�@�����ɂ͘F���Ƃ��Ă̓y��Ђ̖��݂��m�F����Ă��Ȃ��̂ŁA�j��ɂ�闬�o�Ƃ��v���邪�A�F���̂̌@���݂̂Ȃ��Ɍ�����F���g�݂̕Њ�肩�炷��A�ēy�𐼑��̋�Ԃ֑~���o���Ă��邱�Ƃ��z�肳��Ă���B

�@�c�O�Ȃ���ۑ���Ԃ������A���ׂĂ̍l�͌���Ȃ���z�ɋ߂��B

�@

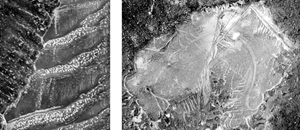

��`�Z���̍���

�@�����I���܂Ŏc���Ƃ����T�ԂƂȂ������̓��A�ҁE�����A���R�E����E�c����́A�݂��Ƀ`�[��������e���\�̎����ɖz�����A�c���́A���̎O��̕��X�ƂƂ��ɒ������k���̑S�̓I�Ȍ@�艺���ɓ����Ă����B

�@���������Ȃ��Ŏ��͂Ƃ����ƁA�Z���̍\�����������邽�߂̊e��f�[�^�[�̎��W�ƁA�����o�̃s�b�g�͂Ȃ����A�O��I�ȏ��ʂ̐��������{���Ă����B

3���Z���Ս\������

�@�Z�������A��������l�Ƃ������E���{�����A�����Ƃ��W���ł����ԂɊ��荞��ł����͓̂c���N�ł���B

�u�@�艺���Ă�����ōa���o�Ă�����ł����v

�@�����삯���Ă݂�ƁA��̏ēy����V���o�y�����s�b�g�̓쑤�ɁA�f������a���ʂ�`���Ă���B

�u��A���a���B���a�ɈႢ�Ȃ��v

�@��\�����Ƃ��\�z����Ă������߁A���Ȃ�ʒu�ŁA��\�����߂ʂ悤�������Ă����̂ł��邪�A�����I����ڑO�ɂ��A�ŏI�m�F�̂��߂ɐ[�����������Ƃň�\�̍��Ղ����o���邱�Ƃ��ł����̂ł���B�@

�@�K���p���[�V���x���ɂ�閄�ߖ߂���Ƃ��쑤����͂��܂��������ł��������B�I�y���[�^�[�̉Ԉ䂳��ēo��̏u�Ԃł���B

�@�����̂悤�ɁA�O���։�荞��Řr���~��������Ƃ�Î~�����^�]�Ȃ삯���B

�u�Ԉ䂳��A�k���ŏZ���Ղ��o�����A���ԏ�Ɏc���������̊g�������肢�������v

�u�����Ō�ɉ����o�Ă��܂��ˁv

�@�p���[�V���x���̃I�y���[�^�[�Ƃ������ƂŁA�ŏ��ƍŌゾ�����������ɂ������Ȃ��Ԉ䂳��ɂƂ��āA�����o�Ă���\���̂���A�S�҂��̎��Ȃ̂ł��낤�B

�@�����Ԍ�B

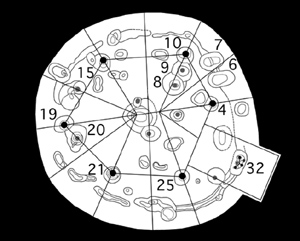

�@�W�������Œ��J�ɑ~���o���ꂽ���[���ʂɍa������A�����悻�Z���[�g���̉~��`�����B����ɂÂ��A���쑤�̎��a������A���������w�������O�g�݂̃s�b�g�ɑ���������̂����o����A���͂�Z���Ղł��邱�Ƃ͊m�肵���B

�@���ꂽ���̂́A����������A���Ղ݂̂Ɖ������Z���̎p�B�ۑ���Ԃ͗B�������A�c�肦�Ă���F�A���a�A�s�b�g�̑��݂���A���̑�`�Z���̍\�����𖾂ł������ȋC�z�B

�@���ߖ߂����삩��i�s���Ă��邱�Ƃ�����A��x���Ƃ̏ꏊ�֖߂��Ƃs�B

�@����㑼�Z���̍ŏI�m�F�����������A�Ăт���5 ���Ƃ����Z���Ղ֓��邪�A���̂���ɂ͂��ׂẴs�b�g�����o����A�����̒i�K���}���Ă����B

�@�܂��A�߂��ɑg�B�e�p�̘E�֏オ��A5 ���Z���Ղ̑S�̑���ڂɏĂ��t����B���������Ă���Ƃ��A�S�̂̌i�ς��L���ɂƂǂ߁A�����ł����Ԃ������Ă������Ƃ͑�Ȃ��Ƃł���B

�@�������āA�m�肳�ꂽ�和�z�u�͘Z�{�\���A��}�ł���B�쉖�O����Ղł́A�和�͎l�{�ƌܖ{�\�������ׂĂł��������A�����ł͏Z���K�͂��Z���[�g��������̂͑��݂��Ă��Ȃ��B

�@���̂��Ƃ��炷��A��^���ɂƂ��Ȃ��\���ƌ��������ł��邪�A�쉖�O�R��Ղ⏺�a�\�l�N�����̖쉖�O����ՂŁA�܃��[�g����̂��̂ɘZ�{�\���̏Z���Ղ��A���قǂ߂��炵�����Ȃ��o�����Ă���Ƃ�����݂�ƁA�\���ނƂ̊W�A���ɗ��Ɏg�p����ނƂ̂�����肪��{�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv����B

�@�܂�쉖�O����Ղ̂��������z�肷��A��E�܃��[�g���ȏ�̗��ނ̒��B������ɂȂ��Ă����Ԃ������яオ���Ă���̂ł���B

�@���̖₢�����́A�����I�ɒ������i�W���Ă����A�ނ�̕�����X�ю����̏�Ԃ��ԐړI�ɓ��@���Ă������Ƃ̂ł���\�����܂�ł���A�쉖�O�R��Ղɒ������_�ɏo�������W���ړ��̌����Ƃ����A�ߊ�̓�������������Ƃ̂ł�����������߂Ă���B

�@���̘Z�{�\���̎和�ɕ������Ă�����̂́A�和25 �\4 �Ԃ̗�����|���o���ꂽ�쓌�����ւ̓������݁B���̊�{�\������̉����A�}���D�F�Ŏ������x������́A�㉮����E��]�̂˂�����Ȃ��璾�ݍ��ޏ����@�����B

�@���������Ȃ��Ő��V���o�y����20 ��8 �́A��������㉮�̕⋭�Ƃ��Ă̎x���ɊY�����A���ꂼ��̊W������o���ƁA20 �͎和19 �\21 �Ԃ̗����֓����ꂽ���̂ŁA�Ƃ���19 �̍�����ɋN�����钾�ݍ��݂�h���ړI�Őݒu����Ă���A8 �͎和10 ��ʂ鐂�̉������Ƃ��Ă̋@�\���z�肳���B

�@����8 �ɂ��ẮA�O�i�K�ƂȂ�x��9 ���z����Ă��邱�Ƃ���A�和10 �̒����͂��Ȃ葁����������i�s���A����ɂ�����t���������Ȃ��̂ł������Ǝv���A20 �ƂƂ��ɂ��̋��łȗ����߂�K�v�Ƃ���قǂ̏�Ԃ̂Ȃ��ɂ����A���V�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ������_�鐫������ł������ƂɂȂ�B

�@�Ȃ��A�����̎��a��ɕ��ї����č��Ղ��Ƃǂ߂�6 �E7 �́A4b ���Z���Ղɏd�Ȃ�32 ���y�B�ɗގ����A�y�B��̎c���Ƃ��v���邱�Ƃ͑O�ɏq�ׂ��B

�ʂ�̂Ƃ�

�@�܌���\��� ���@��Ɗ����B

�@�@�@�O�\�@�� ���ߖ߂������B�╨����ы@�ޔ��o�B

�@�@�@�O�\��� �J���ґ��̗�����̂��ƁA��������킽���B

�@���̒i�K�ŁA���@�����͊��������B

�@���łɑS�̂̑ł��グ���͍ς݁A�O��̕��X�Ƃ̕ʂ���߂��Ă���B�������Ɏc���Ă���͖̂쉖�O����Ոȗ��̓c���A���R�A�Ԉ�A����A�c���A�����ƁA�V����������Ă����ҁB

�@�{���̏I���̓��Ƃ������ƂŁA��Ȑ݂��邱�Ƃɂ����B

�@���@���Ƃ��ɂ��Ă������Ԃ����Ƃ������ƂŁA�b��͍ŏ�����X�̒������̑̌��k�ł��邪�A���̌�������͓̂T�o(�c��)�ł���B

�u�܂������A�c������A�ŏ��̈�\�m�F��ς���������I�v

�u���₢��A����̗͍͑����܂߂āA���@�̌��������o�����Ă��炤���߂�������v

�@��������Ɛ��삳�����݂�����B

�u�c������A�����H�Ẩw�O�ł���p�������ė��ĐH�ׂĂ�̂�ˁv

�@���̂��Ƃ��玟��ɁA�b��͓ꕶ����̐H�ւƓ��荞��ł������B

�u���̑O�H�Âŋ������ɓ�������A�h�g�����܂������ȁB�Ȃ��A���{�l�͎h�g���D���ȂB�ꕶ�l���H�ׂĂ��̂��H�v

�u�i�}�R�Ƃ��z���Ƃ��A�ǂ����ĐH�ׂ�悤�ɂȂ����̂�����ˁv

�u���A�ꕶ�y��̕��l�̈Ӗ���m�邽�߂ɁA��蓹�����Ĕ]�̂��ƂׂĂ���A�����ɂ���Ȃ��Ƃ������Ă������B

�@���H�Ənj�Q�Ƃ������_��Q�������āA�E�]�̑O���t��ɂ߂�ƐH�ו��Ɉُ�ȋ����������炵���B

�@�D�R�l�����̈�l�����m��Ȃ����A��������H�̍L����́A���Â̎��ォ��A���������l�����ɂ���ă��[�h����Ă����Ƃ��������Ȃ����ȁv

�u�c���N�Ȃ�āA�O���t�̈ꕔ���j��āA����p���Ɉُ�ȋ����������Ă��Ȃ��́v

�@���̌�����낢��Ƙb��͐s���Ȃ��������A���ׂĂ͕ʂ�̎₵�����ق̂��ȋL���ɂƂǂ߁A�ꕶ����̕��l���E�֕������銈�͂ƂȂ��Ă������B

�u���낢��L���������܂����v�A�u�܂�������y���݂ɂ��Ă��܂��v

�u���C�łȁA�݂�Ȋ撣���āI�v

��O�O��N�܌��O�\���

��O�O��N�܌��O�\���

���ӎ��ւ̌���

��O�O�O�N�\�ꌎ

�@�쉖�O������Ց�O�������̏I�������N�����o�߂��A�l�ӏ��ɂ���Ԉ�Ւ����������������B

�@�����������̂�A��������ǂ�Ȃ���A������346 �ł���Ȃ�w�쉖�O����ՌQ�x���ł����������̂ł���B

�@���ꂩ���T�Ԃقǂ����y�j���A���܂ł̒��Ԃ��W�܂�A������̂悤�ȏj�����s�����B

�@�N�㕝�͓�\�ォ�玵�\��A�w�����ォ��l�Êw����ɂ���Ă����͎̂��̂ق���l�����Ƃ����A������ƕ��ς��ȍ\�}�́A����������قǎ��R�ȍl������˂������A�l��{�̏�M�������Ĕ��@�����ɖ]��ł����W�c���������B

�@���̐ȂŁA��l��l�ɕ�����n�����Ƃ��ł���̂ł��邩��A�l���ŗǂ̓��ƂȂ����B�����ŁA�݂Ȃɂ��肢���Ƃ������B���̌���ł���w�ꕶ�̐��E�x�̓r���܂ł̌��e����A�����œo�ꂵ�Ă����������Ƃ����߂��̂����A�݂ȉ����B

�@�����Ă��̎d�����A�����҂Ƃ��Ă̎��ɂƂ�A�O��̋A���_�ƂȂ邱�Ƃ����o�����B�ׂ͏d�����A�����҂̐ӔC�͎����S���q�ǂ������֘A�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����l���Ă����̂ł���B

�@�쉖�O������Ց�O�������ɂ́A�����̂��Ƃ��䂪�q����ƂƂ��Ɉ���Q�����Ă���B�쉖�O�R��Ղł͂悿�悿�����ł������q���A���̎��_�ł͎���̎�ňڐA�S�e�������A��Ղ̃��[�����������Ȃ���k��a�̝����y�̏���������قǂɂ܂Ő������Ă����B

�@�q�������Ēm��e�̐S�́A�m��ʊԂɁA�l�Êw���Ƃ����ē�����̎q��ւ�����������Ȃ���Ȃ�ʂقǂɁA���܂��Ă��Ă����̂ł���B���͂�A�w�ꕶ�̐��E�x�֔w�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂪ�A���̏�ɏW�܂����݂Ȃ̑��ӂł��������B

��O�O�l�N�t

�@�����s�v�c�Ȗ��������B�Q�N���̊��o�́A�ǂ����ɑ����̕s��������Ȃ���A�������ɏ[��������ԂȂ̂ł���B

�@�S���w�҃����O�̏��ɐG��Ă���A�����A�o������̂������Ȏc�f�����ǂ�����������p��g�ɕt���͂��߂Ă������A�����ł͂��ꂪ���Ȃ�[�w�܂ŒT��o����悤�ɂȂ��Ă����B

�@���Ă����̂́A�m���ɎO���������̌����ł���B�����ł́A���̖��ƌ����Ƃ����A���������̐��E�����܂���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@���̂������ȓ����ł́A�g�D���b�g�nj�Q�̂悤�ȏ�Ԃ������N������Ă����̂����m��Ȃ��B

�@�z������ɁA�_�o�`�B�����ł���h�[�p�~�����K�x�ɉߏ艻���A�ӎ��Ɩ��ӎ��̌��E����܂��Ă����̂ł��낤�B

�@�L����������o���ꂽ�����̈ӎ��́A�����I�ȃ��x���Ŋj�ƂȂ錻�ۂ������o���A������Ƃ�܂��Ȃ��玩�R�ɍč\�z���͂��߂��炵���̂ł���B��������ɂ́A�������藧��ꡂ��ȑO����������Ă���A���荞�ݓI�ɋL������Ă������̑f�q����������Ă���炵���B

�@���̂Ȃ��ł̏㔼�g�̑O��^���B���ꂪ�߂���������ɕ����яオ���Ă����̂́A�Â���́A�X�̉��ɂ��т���̏�B

�@�܂�ŁA�w���̕���x�ɓo�ꂷ���̎����̂悤�ȏ�Ԃő��̋C�z�������Ă���B

�@���Ă���̂ł���A���̎���ɁB�������̏����̋��|�͉����Ӗ����Ă���̂ł��낤�B���̍������߂Ȃ���v���Ԃ��ƁA�ǂ������̐��E�ɂ͌����̎��̐g�̂͂Ȃ��A���肩��͌����Ȃ��炵���B

�@���ɋ߂Â��ƁA���Ԃ̂Ȃ����Ɍ����ق�������A���̐��͂����ُ̈�ȕ����ɂł��Ȃ��ĕ������Ă���悤�ŁA���̏ꏊ����ώ@���邱�Ƃ��藧�Ă͂Ȃ��B

�@�������̎}��܂�A�育��Ȏ}�֍����n���A�ȈՂȍ�����肠����B

�@�����w�҂͊ώ@�Ώۂ֓��荞�ނ��A�����w�҂͂��̐��Ԃ�m�邽�߂ɑΏۂւ͓��荞�܂Ȃ��A���͂��̌�҂́A�������s�������̊ώ@�҂̓������ǂ��Ă���炵���B

�@���悢��ώ@�̊J�n�ł���B

�@�}�z���ɂ����ƌ��߂Ă���ƁA�Â��ɂȂ�Ă����̂��A�ڂ���Ɠقǂ̉Ƃ������Ă���B

�u���āA���̏ꏊ�͑��̂ǂ̕��p�ȂH�v

�@����͉_�ł������Ă��邪�A�E��̐���g�ݍ��킹��ƁA���ʂ̎ߏ�Ɍ����鐯���k�ɐ��炵���B

�u�삩��k�����ɑ������Ă���B���̉Ƃɂ͓�������A�����͓�A�݂̌����͓�쓌�B�E��O�̉Ƃ͓����Ȃ��A�����͓쐼�A�݂͓쐼�����B1 ����4b �����A�����ɈႢ�Ȃ��B

�@���̓�̏Z���ȊO�́A�݂Ȍʂ�`���悤�Ȕz��������A���̓���������悤�ɓ����𓌂ɐݒ肵�Ă������A�����̈Ⴄ�Ƃ������̂��v

�@��������́A�F�ɉf���o���ꂽ�A�̂�炬���A�킸���ɂ��ڂ�o�Ă���B�l������炵���B�������ɂ͉��������Ȃ����A�����}�t�̂��ꉹ�ɂ���������A�������Ă͂��Ȃ��B

�u���������A���͕s�v�c�Ȑ��������ȁv

�@�����͉Ƃ֑����Ă���̂����A���͌��̑��݂�ǂ��B

�@���Ŏv�������ꂽ�̂́A�Ñ�̖����l�B

�@���B��тɋ��Z���Ă����ނ�́A���̏����ɑ�a����֓G�������߂Ɉٖ����̈������Ă������A��ɒ���ɂ�����q���q�̂����̌x��̔C�ɂ��Ă���B

�@�ł̒��̒P���ȕ����̂Ȃ��ŁA�ꕶ�̕��l�̈Ӗ���m�邽�߂ɒ~���Ă������w�̋L�����A�������@�_�̂悤�ȍ\�}�������A���R�Ɉӎ��ɕ��サ�͂��߂��B

�u���������Ή��_�V�c�̎���ɂ́A�����̓�����I���Ēn������̌|�\�̌���������ɂ����Ȃ��Ă��邪�A���������Ȃ��ɔ��l�����������ȁv

�@�|�\�̌���B����́A�n���̗��j�����p���|�\��V�c�ɕ����A�j�����邱�ƂŁA����ɔ�߂�ꂽ���͂�V�c�֕t�т�����Ƃ����A���Ȃ�Ӗ�����߂��Ă���B�@���̂��ƂŁA�V�c���ݗ��_���]���錻�l�_�ƂȂ肦�Ă���̂ł���B

�@���l���́A�u�L�I�v�̌Z�C�K�F�ƒ�R�K�F�̓`�������p�����B

�@���̕��́A�ސj�Ƌ|����Z��Ō�������Ƃ��납��͂��܂�A�ސj�������킪�Z�����f���A���̂��Ƃɂ��M�ꂽ�Z����̒���̎��l�ƂȂ邱�Ƃ𐾂��ĕ���ɖ������낳���B

�@���������コ�ꂽ�ł��낤���̂Ȃ��ŁA��a����ɁA����قǍݗ��_�Ƃ��Ă������e�n�̍����̐����𐳓��Â�����f�ނ͂Ȃ������ł��낤�B

�@�z������A�ꕶ�ȗ��̋|�������������̋��Z����B���̓y�n�ɑ��ẮA�x�z���L���鐧���҂͐V�����ҁB������I�Ȋ��o�łƂ炦��A��Z�҂̂���Â����j����y�n�ɌZ�I�ȕ��y���o���Ă��t���Ă������Ƃ����R�̂悤�Ɏv���Ă���B

�@���̒킪���f�ɂ��Z���ꂵ�߁A�������A���l�ɕt���]�킹��B�Â����j�͓y�n�ƈ�̉����Ă��邽�߂ɖ��E�͂ł��Ȃ��B��̐��������y�n�_�Ɏ����ꂽ�Ƃ����i�K����̗��j���\�z����A���̐������������̂ڂ��āA�Â����j�ɕό`�����ݏo�����B

�@�܂��Ɍ��l�_����a����̗��j�����̂ɂ́A���̔��l���͍ŗǂ̑f�ނ������͂��ł���B���邢�͂��̕��ɂ́A��������𐬂����������_����ꡂ��ɂ����̂ڂ�O�j���A���l���_�Ƃ̊W�ŕ��ɂƂǂ߂Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��낤���B

�@���l���A�q�̂����̎���ɂ����������Ƃ͐�Ɏv�����������A����Ɋ֘A���āA�Y���V�c�̗˂̂������ŋ����Â��A������Ɏ���ł��܂����Ƃ������l�̓`���̂��邱�Ƃ��z���o����Ă����B����ꂪ�܂��ɒ����n�`���ɂ������A���̏]�������A�����Ɋ�������B

�@���̂悤�ȏ]�����c�c

�@���̕��������l�̎��͂́A�ނ�̔����錢��͂����i���ɂ������Ƃ����A����ł̂��܂��܂ȋV���ɖ����t���ʋV��Ƃ��ĂƂ������Ă���B

�@�������čl���Ă���ƁA�����i�����ꂽ���ɑ��Ă��A���̏W���̐l�X�́A����l�̂悤�ɂȂ��ΗF�Ƃ��Ă̊W�ł͂Ȃ��A���ɑR��������͂������b�Ƃ��Đڂ��Ă����悤�Ɏv���Ă���B

�@�ȑO�ɁA���{�C���ɕ��z����Ή��y��������Ƃ��ɋC���t�������A���̓y��̌������̈ӏ��́A���ˏグ�A�����n�ɓ��݂��߁A�Ή��̂Ȃ��Ŗт��������錢�̐�����`�o�����p�ł͂Ȃ����낤���A�Ƃ����^������̂Ƃ����̂����ōĔR���Ă����B

�@�������~�B

�u��A������������B4b ���Z�����v

�@�� �� ��

�@�� �� ��

�c�c�A�Ȃ鉹���O�A���ꂪ����Ԃ���Ă���B

�@���炭��������ƁA���̍\�������ڂ낰�Ȃ���ɂ킩���Ă����B�t�B�[���h�m�[�g�ɏ����Ă݂�B�������Â��Ă悭�킩��Ȃ��̂����A���̃C���[�W�������Ă��t����ƁA

�@�` �a ��

�@�� �a ��

�@�b �c ��

�@�� �c ��

�@�d �e ��

�@�� �e ���@

�@�c�c

�@�T���̕����͂ǂ��������≽���̐���H���Ȃǂ̋[�����炵���A���Â̕��߂ɕt�����Ă���Ƃ�����݂�ƁA���������t��_�������铮���̉��ŏ��Ă���悤�Ɏv����B

�u����͂Ђ���Ƃ���ƁA���l�̖i���Ɠ����ɁA���t���̂Ɏ��͂����Đ������Ă���̂��H�v

�@���꒲���̂Ƃ������̎��`�I�Ȑ��藧���ׂĂ��Ă悩�����Ǝv���ƂƂ��ɁA���\�d�\�\�\�_�Ƃ������`���ĂыN�����ꂽ�B

�@�\���ی`�����A�_���`�������B

�@�_�̌Â��`�͐\�B�ӎu��`������Ƃ̂ł���A���̐\�����t�ɁA���ׂĐ_�̏h����������Ă���Ƃ���A���̍\���͂܂��Ɍ����I�ȕ��@�Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ���A����͌���̏h�镶�@�ɂق��Ȃ�Ȃ��͂��B

�@�ꉹ�炵�����̂�ǂ��Ă����B

�@�Q�@�Q�@�P

�@�P�@�Q�@�P

���̂���Ԃ��ŁA�P�͋[���B

�@�ꉹ�̐��͂Ƃ������A���q�������̂ŏ���Ɍ��t���͂ߍ���ł݂�B

�@�Ł@�@����@�z�[

�@�z�[�@����@�z�[

�@�_�@�@���@�z�[

�@�z�[�@���@�z�[�@�@

�u��I

�@apka

topa ho�@�@�@(�����̌Q�ꂾ�@�z�[

�@ho topa

ho�@�@�@�@ �z�[�@�Q�ꂾ�@�z�[)

�@���ꂾ�A�k�������̉̂Ɠ������I

�@�����҂ɈӖ��̂Ȃ����t�Ƃ��Ď�舵���Ă��錾�t�́A�����̉i�����j�̂Ȃ��ŁA�L�������Ă��܂������삽���̋[���I�ȉ��f�ł͂Ȃ��̂��B

�@�쉖�O����Ղ̑z�����E�ŁA��؎p�������Ȃ������ނ�ɁA����Ƃ��ǂ蒅�������v�@

�@���������o�����B

�@���܂�C�����Ƃ͗����ɁA�����Ŕނ�̐������������ꂽ�B

�u�l���邼�A�ނ�͂����ɂ���v

�@��炮�F�̂��ƂŁA�����s���Ă��邩�͂킩��Ȃ��B���������̋C�z����́A�������q��łȂ������͎@�������B

�@�L���̒��o�͂��̈�_����͂��܂�B�L���̔ޕ�����͂����o����Ă����C�}�W�l�[�V�����́A

�u�ω���F�̂��܂���ɗ��R�v

�@���Ȃ̂��낤�A�����ł��������߂悤�Ƃ��Ă���̂��킩��ʂ܂܁A�������l����B

�u��ɗ��R�́A��C�̔ޕ��ɂ���Ƃ����ω���F�̏Z�ޒn�����c�c

�@�����A�܂�тƂ��I�v

�@�����l�������悤�Ƃ��Ă���̂��A�����悻�̌����������B����̂܂܂ɁA����������̂ڂ�B

�@��ɗ��M�͕������ォ�璆���܂ŗ���������y�v�z��w�i�ɂ��Ă���B

�@�C�̔ޕ��ɂ͊ω��̏�y������ƐM�����A�l�X�͕�ɗ��R�։���������Ă��邪�A����́u�L�I�v�ɋL�ڂ��ꂽ�`����̓c���Ԏ�ɑ�\�����y�y�v�z�ւƌÂ��ɘA�Ȃ�B

�@���̓c���Ԏ�́A�a�َq�̊J�c�Ƃ��ēޗnj����������̋k�����J���Ă��邪�A���m�V�c�̖��ɂ��퐢���ɂ�����s�V�s���̔���(�k)�����ċA���������A���m�V�c�����łɖS���Ȃ��Ă������߁A�k���R�˂Ɍ����A�߂��݂ɂ��ꂭ���܂܂ɐ��U���I�����Ƃ����B

�@�Y���`�����A���̊y�y�v�z�̂Ȃ��Ő��ݏo���ꂽ���̂����A�g�������A�����C�̔ޕ��ɁA�����̐l�X�͕x�ƒ����������炷���̊y�y��z���`���Ă����̂ł���B

�@������Â��A�c���Ԏ炪�n�����Ƃ����퐢���ɑ��Ă̐l�X�̑z���̂����ɂ́A�������猻���܂�тƂ̑��݂��ӎ�����Ă����B

�@�퐢���͊C��n�铇����ł͂Ȃ��A���ꂼ��̕�炷���y�ɂ��A��̂Â�܂��ꡂ��ޕ��̎R���ɂ����݂����B

�@�C�ɂ͉�V���鋛��������悤�ɁA�y�n�ɂ��炫�ւ鑐�X��x�������炷�܍�������B��������G�߈ڂ�ς��̕�����A�����ɌÑ�l�͍��쓙�A���܂��܂Ȑ�������������Ă���B

�@�G�߂̓����ƂƂ��ɁA�퐢�����牝������_�B���ꂪ�܂�тƂƌ�������̂����B����͉�������ɕ��ꂽ���̂ł͂Ȃ��B

�@�����s�쉖�n��̍]�ˎ���̌��n���ɋL���ꂽ�u�ғc�v�u���݂�����v�B

�@�����ɂ́A���n�́A�����쉈���ɊJ���ꂽ�c�A�����Ɍ�����������߂��߁A�l�X���_��҂��A�����ė��N�̎����đ���o���Ă����c�f���ǂ݂Ƃ��B

�@�ЂȍՂ�̌��`���A�_�Ɛl�̒������Ƃ��Ă̐����������A�������u��ő���E�݁A����������炷�_�̏��������Ȃ����V���ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@����ɂ́w�헤�����y�L�x�ɋL���ꂽ�V��(�V�c���V����_�ɂ����ߋ��H����Ղ�̓��B���A�ΘJ���ӂ̓�)�̖�̋L�q���A������I�����_���ƁX�}����s�����A�Ñ�̓����ɂ��������Ƃ���Ă���B

�@�퐢�A����͂��������_���n�藈��A�j���������炷�y�n�Ƃ����ϔO�ݏo�������E�ł������B

�@�Ƃ��낪������Â��A���̊ϔO�͈�]����B

�@�j���������炷�퐢���́A��鍑�ւƎp��ς��Ă���̂ł���B�u�E�̍��v�u���̌��F���v�B

�@����́A���Č��Ă����z�s���̑n���_�b�̂��Ƃ��ɒn��̕Ћ��ɑ��݂��鍑�B����̗삪���ނƂ����ϔO�����肾����Ă����B����͂܂��Ɂu�ł������������낵���_�̍��v�ł���B

�@�����̋��Ԃ���A�Ƃ��ɍ����A�Ƃ��ɒႭ����������ނ�̏��a�B

�@�ނ�́A�Â����낵�����̌��F���֗����Ƃ��Ƃ���҂������Ƃ߁A���������Ȃ����Ă���̂ł��낤���H

�@�R�z���̕��͉_���^�сA����Ăъ��B

�u�����͂Ȃ����A�~�肻��������₽���͂Ȃ��B�ǂ����ĂȂ̂��B���̎��������̌��F�����痈�Ă���̂��v

�@���͎~���A�Ⴊ���������͂��߂��B

�@�l���𐄂��i�߂Ȃ���A�ނ�Ə�鍑�̋��낵�������L���͂��߂Ă��������ɁA��̐�̔������ɋC�����������Ԃa�炢�ł����B

�@�������čs�����������E�����A���x�͂����ւ��܂��܂ȋL�����ĂыN������A�������͂��߂��B�܂��o�Ă������t�́A

�u�s�v

�@�����̕�����ׂĂ����Ƃ��́A�\���N�O�̋L������h���Ă����炵���B

�@�s���s������������������

�@�s�̋N���́A���ɖK���_�𖺂����ĂȂ����Ƃɂ������B

�@�����ł́A�s�̊J�Âɂ�����R����C���҂ɂ��Օ��Ƃ������̂��ǂݏグ���Ă���B������s���Ȃ������Ȃ��邱�ƁA�s�̔ɐ����肪���Ă̂��̂ł��邪�A����Ɠ����Ɏs���V��(�C���h)�Ⓜ(����)�ɒ[���A��a���O��(�ޗnj�)���͂��ߊe�n�̐_�Ђ̖�O�ōs���Ă����A�Ƃ������j���������B

�@�s�ɂ����鏤����ɂ́A�_������B�܂�P�������������Ƃ̂ł���_�̉�݂��d������Ă����̂����A��̎���̌�ɐ_���Ƃɏ����̂��A����Ӗ��ŗ��N�̎����_�Ƃ̌_�����ɐ��݁A��̍Օ��̂��Ƃ��ɏj���Ƃ�����_���j�����錾�����Ƃ��Ȃ��B

�@����������ł́A���j����邱�Ƃ��d������Ă���B�@�����E�Ƃ����̂��ꕔ�B

�@�Â��͊e�n�̑��X�ɂ������m��ȌØV�����ɂ��A���ꂪ���p����Ă��Ă����B�܂�A���m��Ƃ́u����v�Ƙb���ł���҂Ȃ̂ł���B

�@�w�o�_�����y�L�x�ӉF�Q�������ɂ́A���̌����s���҂��o�ꂵ�Ă���B

�@�����ł̌��͐[�����ɂ߁A���c�M�j�������悤�Ɉُ�Ȏ��Ԃł��邩�炱���A�i�����p����A�������ċL�^�ɂ��Ƃǂ߂�ꂽ�Ƃ݂���B

�@����́A�T���ɎE���ꂽ�����閺�̎���߂��ތ�b�����C�̂��ƁB�����ł͂��炭�A�z���o����܂܂ɂ����ǂ��Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@���̈�̂�l�ɖ������������C�B�ނ͔߂��݁A�{��A�V�ɋ��ђn�ɗx��A�����Ă͂��߂����荞��ł͒Q���A������킸�Y�ꂵ�݁A���̏�𗧂����낤�Ƃ͂��Ȃ������B�������߂��A����S���N�����A��������g���点�A������ׂ����ɍ���A�_�ɑi���������B�u�V�_��ܕS���A�n�_��ܕS���A�Ȃ�тɂ��̍��ɒ������܂��O�S��\��̐_�ЁA�܂��C�_�����A��_�̉��₩�ȍ��͐Â܂�A�r�X�������͂��Ƃ��Ƃ��A�����C�̊肤���Ɉ˂肽�܂��B�܂��Ƃɐ_�삪����������Ȃ�A���ɂ��̃T�����E�����Ă��������B����ɂ��_��̐_�����m��܂��傤�v

�@���̌�ɃT���������o���A�����ʂ����A���̓��Ђ����h���ɂ��ē��ɗ��Ă�B

�@���̍Ō�̕`�ʂ́A�_�ւ̕������̂Ƃ��Ď���A��ɂƂ��Ȃ��Â�����̏K�킵�Ƃ݂��邪�A���̌���ǂ��Ă���ƁA4b ���Z���̂Ȃ��ōs���Ă��錩���ʓ������A�Տꊴ�������Ď��ɂ͑z������Ă���B����́A

�V�ɋ��ԁ@�` �a

���A�� �a ��

�n�ɗx��@�b �c

���A�� �c ���@

�����ā@�@�d �e

���A�� �e ��

���荞�݁@�f �g

���A�� �g ��

�ł͂Ȃ��̂��B

�@�m���ɒ�����킸�A���Ȃ��������K��Ă���Z���Ԃ͂Â��Ă���B�����ʂ��̉��̏�i�B����͂���҂̉����̏�Ԃ��A�Y�ꂵ�݁A�������F�肵�Ă���̂��I

�@�Ⴊ�����A�����R�����ˏ�̕��ɁA�����������Č������𑝂��Ⴊ�h��������B������n�ɂ͔����������Ă��Ă����c�c

�@���B����������[���猩���o�����[�̔�����A�z������قǂɁA�A�T�ȋC�����ɗU����B����N�S���Ȃ������������v���o���B

�@�h���C�A�C�X���֓���邳���A��`�������̎�Ǝ��ɂ̂������d��������ł́A�݂��܂ꉹ�Ɗ��G�B���̐��X�������Ƃ̍Ō�̋L���́A���̗D�����ƂƂ��ɖY��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���̕�����A�Ȃ��A�c��B���̓��ɂ��鎀�́A�����̂��������̂Ȃ��㏞���c���A�ݐς��Ă����B�������A�O�ɂ��鎀���A���X�A�j���[�X��V����������Ă��鎩�R���A�a���A���̎��A�e���A�푈�B

�@���������ō��X�Ȃ���ɋ������ꂽ�̂́A�l�̂��������Ȃ鎀�̊ϔO�ƊO�Ȃ鎀�̊ϔO���A�×������҂̏��̂Ȃ��Ŏ���ɂ�������A�Ăэ��ꉻ�����Ƃ��ɂ͎����ꎩ�̂ւ̊��o���A��Ƃ����قǂ̂��Ƃɂ����v���Ȃ��قǂɓ݉����Ă��܂����|�B

�@�������A��̑O�ɓW�J���鎀�̂�����́A�m�����������ĈႤ�B���̈�ЂƂ��A�����ɏd�����̂ł��邩���A�ނ�̎Љ�S�̂Ŏ~�߂Ă���ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ���̂ƊO�Ȃ鎀�̊ϔO���A���̍����I�Ȑ[�����������č��ꂵ�Ă����ԁB

�@���A���̎����̔ޕ��ɂ���ł��낤���́A���ׂĂ̐���Ɛ_�Ƃ̊W�ɂ����āA�ނ�ɓ����ɂ����炳��Ă���B�����ł́A�߂��݂͌l�̂��̂ł͂Ȃ��͂��B

�@���̂Ȃ��ɂ܂�ӎ��̂Ȃ��ŁA���̔���p�ł��낤���A���̂������яオ���Ă����B����́w���t�W�x�����̑�ϔԍ����Z�O�A�I���Y���唺�h�H�Ǝ��ɑ������̂���ł���B

�ʂ̏����ɝ���Č��ׂ�@����Č�ɂ����͂�����߂��

�@��~��ł̒��ɁA���͊ɂ₩�ɂ���B������͈͂ɂ܂������������Ȃ��̂�����A������l���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�ȑO�w���t�W�x�̂Ȃ�����Ñ�I�ȃC���[�W��T�낤�ƁA�v�����ꎁ�́w���t�G�́x(�u�k�Њw�p����)�ɂ̂�G�̂�ǂ݂Ȃ���A���̒��o���s���Ă����B���������́A�����̐Q���̂Ȃ��ł�����y����ł����̂����A���̉̂ɓ������Ƃ��A�Ȃ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�̈ӂ́A���ɂ���

�@�ʂ̏����������Ȃ��ŁA��邭����Č���ł����悤�ɁA��l�̊W���A�������Ƃ��Ȃ��ł��₩�ɂ��Ă����A�Ƃ��������Ĉ����Ȃ����Ƃ�����܂��傤���A�܂�������@�������ł��傤�B

�@�ʂ̏��́A�ʏ����ʂ������B���͓�{�ȏ�݂̌��̑@�ۂ�Q�荇�킹�Ăł��邪�A���̗��[�����Ԃ��Ƃ̓E���{���X�I�ȉ~�ݏo�����Ƃł���B

�@���Ԃ��Ƃ́u���v�Ƃ��āA�l�X�̋����J������킵�A�×������ɂ���Ă����ϔO�ł���B

�@����͌Ñ�ɂ͒��ʕ��Ƃ��������}�`�Ƃ��ČÕ��̐Ώ�ɂ���킳��Ă����邪�A�A�C�k�����ɂ����Ă����̌��ԁE�����Ƃ����ϔO���d������Ă���A�g�R���l�Ƃ��čՋ�ɕ��L���p�����Ă���B

�@���̉̂�z���o�������̂́A�����������э����l�X�̊W���A��O�̐�ɕ�ݍ��܂ꂽ�Ƃɑ��݂��Ă��邱�Ƃ�m�炵�߂悤�Ƃ��Ă���悤�Ɏv���Ă����B

�@�ꕶ�̈ӎ������߂Ă��������̎��́A���̐��E�̎��_����A�v�����ꎁ�̂�������Ă����^��ɁA�����悤�ɒ��ʂ��Ă����B

�@����́u�����v�̉��߂ł���B

�@���͍]�˒����̍��w�҉�ΐ^�����������A�����W�Ƃ���A���₩�Ȏ��̊W�Ƃ�����߂��^�⎋���A�����̑�ϔԍ��܈�Z�́A

�Ⴊ���Ă�O���Ђɝ���鎅�����ā@���Ă܂����̍���������

����A�O���Ё��O�{�Q��́A��Ȃ��������Ɖ���������Ӗ����ʂ�Ƃ���Ă��邪�A�����w�̑f�{���Ȃ������A�����I�ɂ����v�����B

�@�����̉��߂ł́A���Ƃ������͂����f�ނ��̐l���z�N���Ȃ���A�Ӗ����Z���I�ȕ`�ʂɑ��Ă��܂��Ɗ���������ł���B

�@�ӎ��A���₱�̏ꍇ�͖��ӎ����A�����������⎩���̐��E�Ō��������āA���ӎ��ɋ}���サ���̂́A

�u�G�J�G�J�v

�@����̓A�C�k�̒j�����C�i�E(���̂悤�ɐ_�ɋF��Ƃ��ɋ��������)�̑���ɁA�o����ςw�l�����ƌ����锒�ƍ���o�q�Q�肵�����B�ʂ̏��Ƃ��Ďg���A�r�ɂ�������閂�����̎��ł���B

�@�w�A�C�k�������x(���@�K)�̋L�q��z���o���B

�@�@��Ɉ����ɂ������āA�Ж�̗\�������鎞�́A�M���̌����ØV�ɗ���ŁA�G�J�G�J���g���Ĉ�������������(����A�C�k)�B�������������l�͒[�����ĐÂ��Ɋ�����B�V�k�͂܂��G�J�G�J�̈�[�ɉ����A���������ĉ��𗧂����A���͂炢������҂̑O�㍶�E��U��A�����Ɍ��Ƀy�k�b�v(�����܂̍��s)������Ő��������A���A�������g�Ɍ������āA�t�b�T�A�t�b�T�ƘA�Ă��Ȃ���y���������낷�B�G�J�G�J�̉͂��̊Ԃɏ����邩��A���̗��[������ŗւɂ��A�����҂̎�ɂ�����B����ň��������͏I���B��̃G�J�G�J�͎��R�ɐꗎ����܂ł��̂܂܂ɂ��Ă����B

�@��̌Ö̎}�z���Ɍ�������4b ���Z���B���́A���Ȃ鐼��ɂ́A������鉼���̎�ɁA�G�J�G�J�̂悤�Ȏ��͂��������������Ă���̂ł��낤���B

�@���̑z���̐��E�ł́A���������D�悳��A�Ăяo�����L�������̎��オ�A��u�̂����ɕς�邱�Ƃ�����Ԃ��Ă���B

�@���ɒm�b�̐�N���������Ă������̂́A�������㒆���́w�����q�x�B�ǂ����܂������̉��߂ɖ߂�炵���B

�@�قƂ�ǁA�����������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���̏�Ԃ͏��X�ُ킾�B�_�o�`�B�����h�[�p�~�����ߏ�ɂȂ��Ă��Ă���炵���A���̂܂܍s���Ό��o�Ǐ�֓˓����Ă��������m��Ȃ��B

���X����Ɍ��ׂ�R�Ȃ�@���������e�ɂ��Ԃ��肼

�@���ĂÂ��Ɂw���t�W�x�܈��

�ЂƂ�Q�Đ₦�ɂ��R����䂵�݂Ɓ@�ׂނ��גm��ɉ��݂̂�������

�@��҂́A����ƌ��ь��킵���R�������A�_��̐₦�邱�Ƃ�\�����A�Q���Ă���Ƃ�����݂�ƁA�R�̉�����邱�Ƃ͖��j�k�ɂȂ邱�ƁB

�@�ŏ��̉̂́A����W�Ƃ��đ傫�ȖA�̘A������悤�ȏ��ł́A���肩�璼�ڈ��������W��j�k�ɂ���Ă���悤�Ȃ��́B���������ꂽ������[���͂��Ȃ��낤�B�Ƃ���A�O�҂̉̂������ł����Ղȉ��߂ށB

�@���X�ɂƂ����߂�ꂽ����B���̏����ȗ����A�����Č��R�̂悤�Ɍ�����X��ł��邩��A�����ɐD��Ȃ����Ɖe�ŕR�Ɍ����Ă��X�䂪���₩�ɗn���o���Ă����A�Ƃ�����i�ł��낤�B

�@�Ăэŏ��̉̂ɖ߂�ƁA

�@(����ꂽ�����ł��낤��)�ʂ̏����A�X�̒��̖A�̔����̂悤�Ɍ��ׂ�A��l�̊W���������_��̂܂܂ɕ�ݒu����A�Ƃ����ւĂ������Ȃ����Ƃ�����܂��傤���A�܂�������@�������ł��傤�B

�@�Ӗ��́A���̂����̑z���̂قǂɖc��݁A���̗h�ꓮ���l���A�G�߂̈ڂ낢�ɉf���o����Ă���B

�@���ꂪ�A�ꕶ�Ƃ����Ñw����ǂ��Ă������߂ł���B

��O���̎������A���̈��ɂ��Ă͉�ΐ^���Ƙb���������C�����̋N�������Ƃ��v���o�����B

�@�w���t�W�x�ɏW�ς���Ă���A���̎��R�Ȓj���̗����̂��ꎞ�Ɍ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B

�@��Ɍ��Ă����u�s�v���Ƃ���́A�܂��̊_�̏�ł��������B

�@�j�����̂����������A�݂��ɋ��������A���q��������Α���̈ӎu�ɓY��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A���̉̊_�ł͎��ɒ�^�����N���Ă������Ƃ��l�����Ă���B

�@���t�̑��ʂȉ̂́A���̂Ȃ�����A�^�ɌŎ����Ȃ��ˊo�ɂ����ꂽ�҂�����A�������l�Ƃ��ĕ��|�̈ӎ���擱���Ă����Ȃ��Ő��݂�����Ă������̂Ƃ���Ă���B

�@�ł́A�̂͒j���̋Y��̂��N�����A�Ƃ����Ƒc�`�͒j���ł͂Ȃ��A�_�Ɛ���Ƃ̂��������ɂ���B

�@�퐢�ł݂Ă����A�C�g���z�������A���邢�͐���ꡂ��R�̔ޕ�����j���������炷�ً��̐_�B����́A�y�n�ɂ��܂�����ɓ��荞�ޑ��݂ł��������B�����S���ޏ��́A���̂��������̏�ŁA�����Ȃ���Ȃ�ʏh����ттĂ���B�j���̊Ԃł��A�ǂ����ŕ����A������]��Ȃ���Ύq�͐��܂�Ȃ��̂ł��邩��B

�@�������Ă݂�Ɩ����̉̂́A�܂��Ɏ��R�Ȏ������������̉̂Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�ł́A���̌Ñw���Ȃ��A��̐_�Ɛ���Ƃ̂��������̂������T���Ă������Ƃɂ���B

�@���t�W�ł́A�u����̍K�͂Ӎ��v�Ƃ����\�����������ŁA���̔��̌����������Ă�����̂�����B�����g�𑗂邽�߂ɓǂ`�{�l���C�̉�(�w���t�W�x�O��O)�ɂ���u���������ʍ��v�Ƃ����\�����B

�@���̂��Ƃ́A�F�������������肤�A�_�͂�����͂��������Ă���邪�A���̈���Ő_�ӂɂ�鋰�낵�����Ƃ��A�܂��N���肤��Ƃ����\����̂ƂȂ����ϔO�̂��������Ƃ���Ă���B

�@�A�C�k�����i����C�i�E��_�ɕ����A�_������܂��Ă���p�́A���������F���ɗނ�����̂ƍl�����A�_�̏j����ӂ�A�����܂��ɐ_�ӂ͕^�ς��A�����������炷���낵�����̂Ɖ����B���ՂȋC�����Ō��������邱�ƂȂǁA�댯�ɂ܂�Ȃ����ƂȂ̂ł���B

�@�����ŁA�ӎ����������������Ă����̂́A���l�ȕ��l��`���Â��Ă����ꕶ�̓y���̑��݂ł���B

�@�y��̕��l���A�����������t�Ɠ������ɂ������Ƃ���Ȃ�A����͐_�ւ̕������̂Ƃ��Ă̐��i��z�肵�A���������F���������Ȃ���̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����l���Ă���ƁA�y��̕��l�ɂ́A������Ӗ��Ɠ����ɁA�^���̋N�������\�L���܂܂�Ă���̂����m��Ȃ��B�n������N���o�鐅�A�V����~�肻�������A�A���A���A�A�l�c�c�c

�u�����I�@���A�̂��B

�@����㔼���̌^���́A����̕��l���݂��Ȃ��قǂɕ��G�����߂Ă���B���͎̏��X�Ɋ|�������Ȃ��牽����n�o���Ă����ԂȂ̂ł�! �v

�@�˔@�������P���B

�u��A4b �̓������J�������ꂽ�B�ނ炪�o�Ă����c�c�v

�@��͎~�݁A���̎��̐Ԃ����߂Ȃ��甒�݂͂��߂���B���̐��E�ɂƂǂ܂�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���ɁA���̓I�Ȕ��ƁA����ɔ�����ɓx�ْ̋��Ƃ����ُ�ȏ�Ԃ̂Ȃ��ŁA�h�[�p�~�����ߏ���E��˂��i�݁A�����̂Ȃ��ŏ㔼�g���g�D���b�g�nj�Q�I�ȑO��^�����͂��߂��B

�@���͂����̂悤�Ɉł̎c�邤���ɖڊo�߂��B�Ȃɂ��A�[�������C���B���������Ƃ��́A�����Ǝv���Y�ތ����𒆘a���邽�߂ɁA���̗͂������Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�߂� |

�g�b�v�� |

|

�@���̂Â��͓y�핶�l�̉�ǂւƐi�݂܂����A�}��p�����ڍׂȐ������K�v�ƂȂ邽�߁Apdf�ɂ��z�M�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�w�@��o���ꂽ�����x�W��

�@�@�@���l���1�`3���@

| �@���M�E�ҏW �@�@�@�@�@�@�@�����s���y������ �@�@�@�@�@�@�@�@�w�|���@���c�S�� �@����@�@�@�@2005�N3�� |

|

| ���j�ǖ{ �y�����ҁz �����̍]�ˎ���̖��傪�����c�����u���L�v�� �u��p���v���č\�����A�����̎�@�������Ď��� �����O���`���o�����ǖ{�B |

|

| ���� �������̔N���s���� |

|

| �w�|�������� �������ߒ��̔��z�̋O�Ղ��Љ |

|

| �{�݈ē��� | �C���^�[�l�b�g �������� |

copyright©2018 Museum Kiyose all rights reserved. |

|